【飯田哲也さんコラム】第7次エネルギー基本計画原案から透けてみえる経済産業省の真意とは。

2025/07/24

経済産業省が発表した第7次エネルギー基本計画。再エネが最大の電源となる見通しだが、100%を掲げないのはなぜなのだろうか? 世界の動向と比較し、日本の課題を環境エネルギー政策研究所 所長の飯田哲也氏が読み解く。

世界の進化を直視すれば

「再エネ100%は実現可能」

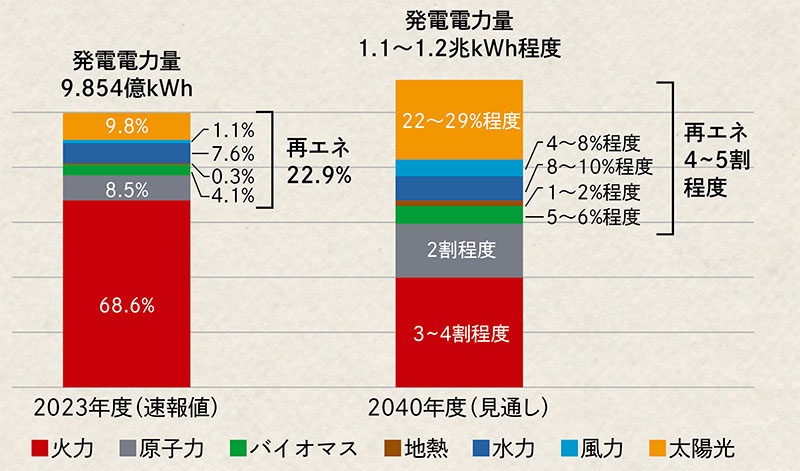

経済産業省は昨年12月17日、第7次エネルギー基本計画の原案を公表しました。2040年度の電源構成の見通しでは再エネの割合が4〜5割とされ、初めて最大の電源となりました。しかし、本来なら100%を掲げるべきであり、世界全体で起きているダイナミックな変化に背を向け、再エネを封じ込めようとしているように見えます。

前回の第6次計画で盛り込んだ「再エネ最優先」をあえて削った原案を読み解くと、再エネの最大限の導入を避けたい経産省の真意が透けてみえます。経産省はしばしば「日本の国土面積あたりの太陽光発電導入容量は主要国の中で最大級」と表現します。これには、FIT制度によって太陽光を約70GWまで導入した実績を強調する一方、日本にはこれ以上太陽光を導入する余地がほとんどないことをアピールしたい思惑があるように思えます。そもそも、平地だけでなく、屋根やフェンス、駐車場、農地などにも太陽光を導入する膨大なポテンシャルはあります。

電力業界からは、太陽光や蓄電池は周波数を人工的に作るため、回転体である火力などの発電機の周波数と相入れないという主張があります。これを専門的な言葉で慣性(イナーシャー)と言います。しかし、オーストラリアでは、大型蓄電池が人工的にイナーシャーを提供し、再エネ100%を実現している実績があります。このように、国内の業界の一部の主張に反して、現実はどんどん進化しているのです。

「統合コストを含めると太陽光・風力発電は高い」という主張もあります。統合コストとは、各電源を電力システムに統合するためのコストです。資源エネルギー庁は、太陽光は出力が変動するとして蓄電池のコストを付加して統合コストを算出していますが、蓄電池は系統全体の柔軟性を維持するものであり、この計算は不正確です。また、太陽光・蓄電池のコストはこの10年で約10分の1に下がり、今後さらに低減するでしょう。純国産エネルギーである太陽光・風力は、気候危機とエネルギー安全保障の双方に貢献し、もっとも安価で素早く導入できます。第7次計画では、引き続き「再エネ最優先」の原則のもと、再エネを全力で導入する努力をすべきでしょう。

2040年度におけるエネルギー需給の見通し

出典:経済産業省より筆者作成

未来の日本を再生するため

クリエイティブな人材育成を

最大の落とし穴は、政策決定者が従来型の考えから抜けきれず、世界の現状を捉えていない点です。世界では、かつては再エネに慎重だった国際エネルギー機関(IEA)でさえ30年までに再エネの発電容量を3倍増にするシナリオを示し、増加量の約8割を太陽光としています。24年の1年間で、米国では50GW、中国では250GWの太陽光が導入されました。基本計画の原案には、BEV(バッテリーのみの電気自動車)へのシフトも盛り込まれておらず、世界のトレンドが反映されていません。

日本は、エネルギーと食料の多くを海外からの輸入に依存しています。それなのに、純国産の資源で発電ができ、エネルギー自給率の向上に役立つ再エネの普及にブレーキをかけるかのように、いくつもの落とし穴を用意しているように思えます。これからの日本の再生に必要なのは、自分で新しいものを創造できる人材を育成することです。視野を徹底的に広げて、好奇心を持って自ら問いを立てることができるクリエイティビティのある人材が、未来の日本を再生してくれることを期待しています。

PROFILE

NPO法人 環境エネルギー政策研究所(ISEP)

所長

飯田哲也氏

自然エネルギー政策の革新と実践で国際的な第一人者。持続可能なエネルギー政策の実現を目的とする、政府や産業界から独立した非営利の環境エネルギー政策研究所所長。

X:@iidatetsunari

取材・文:山下幸恵(office SOTO)

SOLAR JOURNAL vol.52(2025年冬号)より転載

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会