蓄電池ビジネスが変わる! 「DRready(ディーアールレディ)とは?

2025/09/25

エネルギー社会の新たなキーワード「DRready(ディーアールレディ)」。それは、家庭や中小企業のエネルギーリソースに、これまでにない価値を創出する。家庭用蓄電池の活用を中心に、DRreadyの意義と政策動向、ビジネス環境の変化について考察する。

1.エネルギーシステムの変革を支える需要家の力

2.DRreadyとは何か? 家庭や中小企業が主役になる

3.DRready要件 家庭用蓄電池に追い風が吹く

4.DRreadyがもたらす新たなビジネスチャンス

5.誰もが参加可能なエネルギーシステムの未来

エネルギーシステムの

変革を支える需要家の力

日本のエネルギーシステムは、長らく中央集権的な大規模発電所による一方向的な需給モデルが主流だった。しかし、変動性電源である再生可能エネルギーの導入が拡大し、災害への備えとしても分散型エネルギーの必要性が増すなか、エネルギーシステムのあり方そのものに根本的な見直しが迫られている。

そうした状況にあって注目を集めているのが、「DRready(ディーアールレディ)」という新たな概念だ。これは、需要家側に電力システムの柔軟性を担う準備ができている状態を指すもので、今後のエネルギーシステムの重要な構成要素として期待されている。

DRreadyとは何か?

家庭や中小企業が主役になる

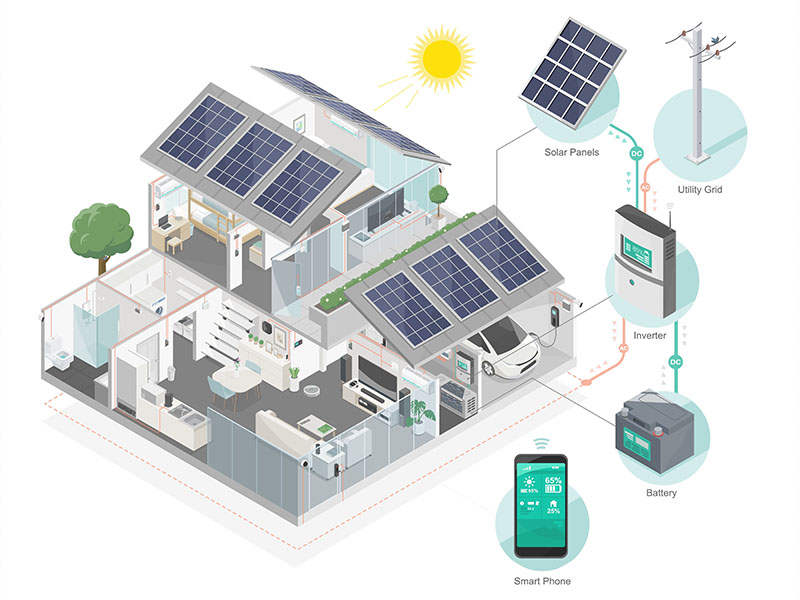

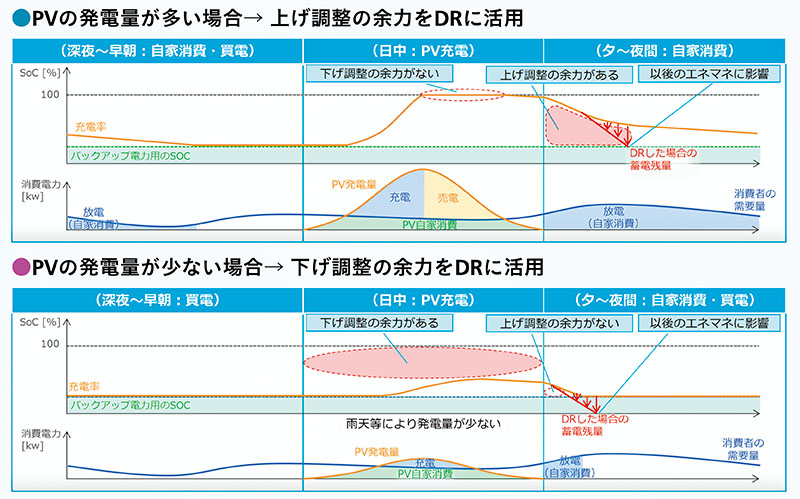

DRreadyとは、需要家の環境がDR(デマンド・レスポンス/需要応答)に対応できるものであることを意味する。DRとは、需要側が一時的に電力の使用量を増やしたり(上げDR)、減らしたり(下げDR)することで、電力の需給バランスを保っていく仕組みだ。

すでに高圧・特高の工場など(大規模需要家)については、改正省エネ法において、DRの取り組みに関する定期報告が義務付けられるなど、DRを促すための政策が進められてきた。また、大規模需要家には、DRに対応することにより容量市場や需給調整市場で収益を上げる機会も与えられている。

一方で、家庭や中小企業(低圧需要家)のDRはまだまだ進んでおらず、これをいかに伸ばしていくかが大きな課題となっている。そして、この課題を解決するためには、DRに対応する機器を準備すること(DRready)が、まずは重要になってくるのだ。

経済産業省も、これを重視しており、2024年6月に「DRready勉強会」を立ち上げるなど、家庭を含む幅広い小規模需要家にDRreadyを浸透させるべく検討を重ねている。DRreadyに活用できる機器としては、蓄電池、ヒートポンプ給湯器、EV充放電器などが想定されており、各機器ごとに「DRready要件」を定めていくことが同勉強会の大きなテーマとなっている。

このDRready要件は、今後、各種補助金の申請条件になるとともに、2026年度から家庭用蓄電池などの小規模リソースが需給調整市場に参入可能になることに伴い、その参入条件になっていくものと予想される。

DRready要件

家庭用蓄電池に追い風が吹く

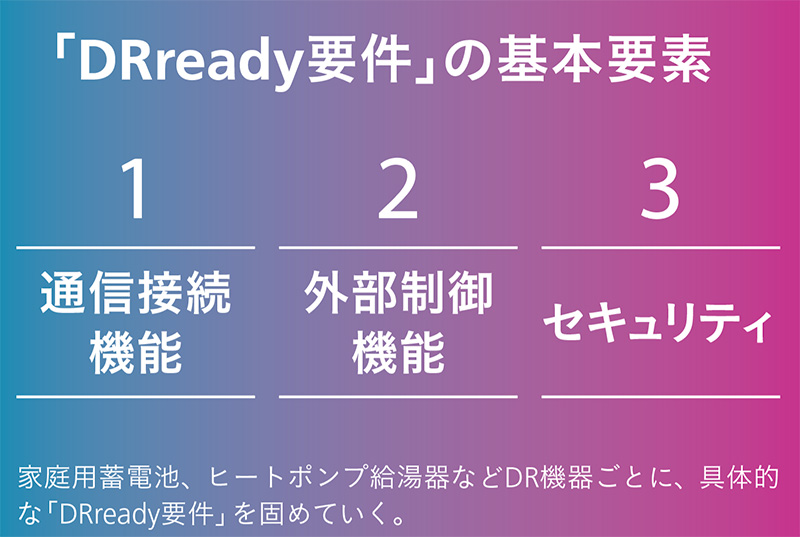

経済産業省では、各機器に共通するDRready要件として、①通信接続機能(機器がゲートウェイを介してDRサービス事業者と接続できることなど)、②外部制御機能(機器の情報連携機能や外部の指令を受けて実行する機能を有していることなど)、③セキュリティを挙げる。そして、現在、各機器の具体的な要件を定めるべく、検討が進められている。

家庭用蓄電池の具体的なDRready要件については、次の方針が示されている。

①通信接続機能については、機器がゲートウェイ(GW)と通信できること、およびDRサービス事業者と構造化されたデータ形式を用いて通信できることが必要であるとする。また、機器メーカーとHEMS GW・HEMSサーバーのメーカーが同じ場合の通信接続の仕組みについては、「GW経由型」にすると整理された。

②外部制御機能については、アグリゲーターなどDRサービス事業者からの指令に応じて、充放電を制御できるものでなければならない。具体的には、DRサービス事業者による「目標値や継続時間を指定した充放電の指令」「充電量の把握」「バックアップ用の電力量の把握」などを可能とする機能が求められている。

③セキュリティについては、機器メーカーサーバーと機器間の制御に関する通信において、通信先の制限、認証、通信メッセージの暗号化が可能なこと、管理組織の特定が可能で、かつ脆弱性対策が設計可能なプロトコルで通信できることなどが必要とされている。

DRreadyがもたらす

新たなビジネスチャンス

出典:資源エネルギー庁

DRreadyの推進においては、技術の標準化とセキュリティの強化が鍵を握る。現状では、機器間の通信規格がメーカーごとに異なるなど、互換性に課題がある。また、インターネットを介した制御にはサイバーセキュリティの脅威もつきまとう。こうした課題を乗り越えるためには、国主導の規格策定や、通信の暗号化・認証技術の高度化が求められる。同時に、消費者に対する理解促進やインセンティブも重要となる。

制度面では、需給調整市場への小規模リソースの参加が可能となる2026年度以降、大きな転機が訪れるだろう。これにより、これまで市場参加が難しかった家庭用機器が、DR資源として大きな市場価値を持つようになる。

DRreadyの普及により、新たなビジネスモデルが生まれる可能も大きい。例えば、アグリゲーターがDRready機器を束ね、需給調整市場で取引を行うことで、収益を得る仕組みが考えられる。また、蓄電池メーカーにとっては、DRready要件を満たすことが、市場競争力を高める機会となる。さらに、クラウドを活用したエネルギーマネジメントサービスの提供も視野に入る。

さらに、DRreadyを実現するうえで不可欠な「信頼性の高い通信インフラ」や、「データの収集・分析・活用能力」も、今後のビジネスモデルにとって重要な競争力となる。ビッグデータとAIによる最適制御は、単なる省エネにとどまらず、快適性や生産性の向上にも寄与する可能性が高い。

そして、長期的には、DRready機器が地域社会のレジリエンスを高め、災害時においてもエネルギーの自立を維持する基盤となることが期待される。

誰もが参加可能な

エネルギーシステムの未来

DRreadyは、日本のエネルギーシステムの刷新を下支えする重要な鍵となる。供給側に依存しすぎない持続可能な社会を構築するためには、需要側の柔軟性と積極的な関与が不可欠だ。

そのためには、家庭や中小企業がDRの担い手として機能する社会基盤を整える必要がある。DRready機器の普及、制度の整備、事業者の拡充、そして消費者の意識改革。これらが一体となって進むことで、日本のエネルギーは次のステージへと進化することになるだろう。

DRreadyは、未来への「準備」そのものであり、誰もが参加可能な新しいエネルギー社会への道を開く原動力となるに違いない。

取材・文:廣町公則

SOLAR JOURNAL 蓄電池特集号より転載

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会