【北村和也さんコラム】データセンターの電力需要増は、再エネ電源でカバー! 「エネルギー白書2025」を読み解く

2025/07/04

データセンターの増設に関する情報発信が目白押しである。今年6月に出たばかりの「エネルギー白書2025」唯一の目玉トピックであるだけでなく、中には、窓の無い異形の巨大長方体(データセンターの外観)が住宅地へ出現することを危惧するニュースまで登場している。

微妙にトーンダウンする

政府の『データセンター増⇒電力需要増⇒原発でカバー』

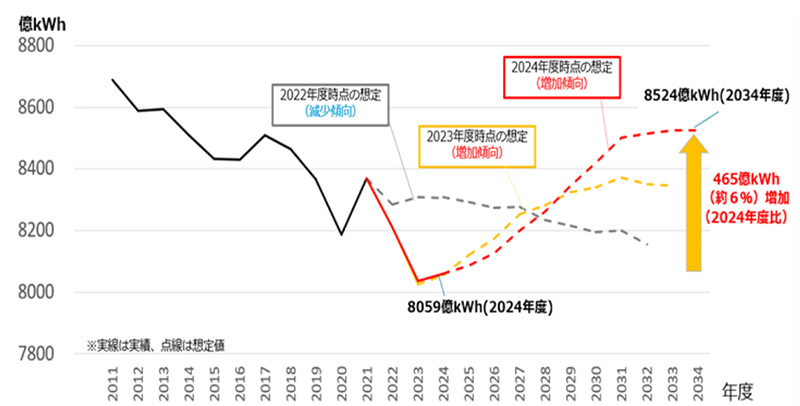

データセンターによる電力拡大が爆発的かどうかはともかく、EVや電化を含め電力需要増への対策は必要である。次のグラフは、2025年度版エネルギー白書に登場し、今後、日本の電力需要が増加することを示すものである。グラフの説明には、増加の理由として「データセンター・半導体工場の新増設など」と付記されている。

今後10年の電力需要の想定 出典:経済産業省「エネルギー白書2025」

グラフをよく見るとわかるが、増加分は今後10年で6%に過ぎない。年平均0.6%は技術革新や省エネでカバーできるという専門家も少なくない。しかし、データセンターの立地によっては、エリアの電源や系統が不足するなどの可能性も十分ある。これまでエネ基=第7次エネルギー基本計画では、データセンターの需要形態に“最適”として原発の利用が強調されていた。しかし、今回の白書ではややそのトーンが落ちている。

このあと引用する資料の多くは、4月に発表されたIEA(国際エネルギー機関)の「Energy and AI」によるが、白書にはその影響が一部見られる。

原発では間に合わない

データセンターの“電力需要増加”

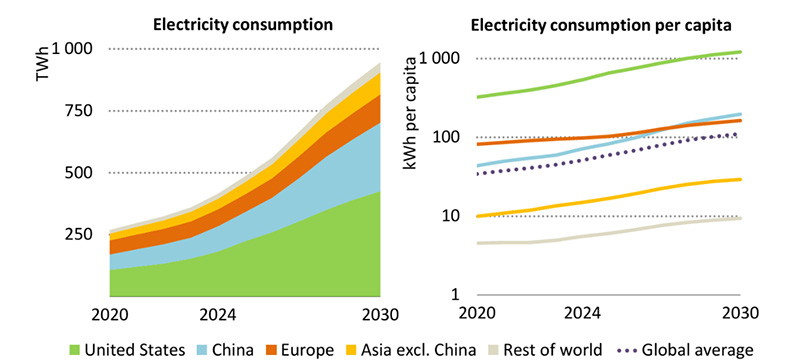

ニュースを見ていると、つい、国内のデータセンターの増設ばかりに気を取られる。しかし、世界では、圧倒的にアメリカ(黄緑)と中国(水色)がすでにデータセンターで電力を使っていて、今後はさらに増えることがわかる。まず、現状2024年では、世界の3分の2以上を使っている。

左図:データセンターによるエリア別の電力消費の実績と予測(ベースケース)

右図:ひとりあたりの消費 出典:IEA「Energy and AI」

今後、2030年までの世界での追加分でも、8割がアメリカと中国の2つの国の需要増と予測されている。日本はというと、増加のスピードにおいてこの2つの国をやや上回るが、追加量は15TWhで両国の10分の1から20分の1程度にしかならない。

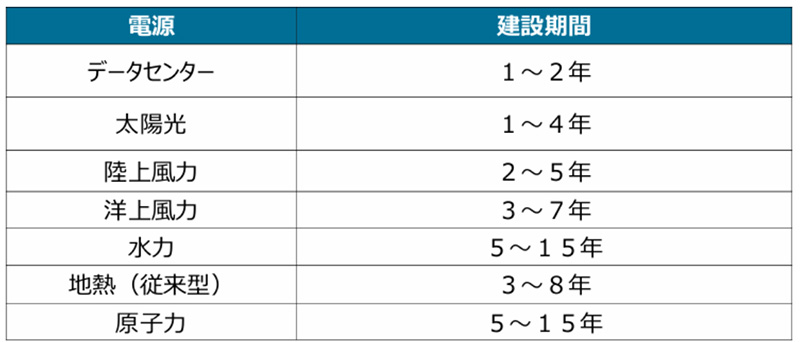

さて問題は、この電力需要の拡大をどういった電源でまかなうかである。実は、IEAも取り上げている、リードタイム(発電所を作るためにかかる年数)の差が大きく作用する。日本のエネルギー白書でも取り上げざるを得なくなった。

“脱炭素電源”など建設のリードタイム 出典:経済産業省「エネルギー白書2025」(元の資料は、IEA「Energy and AI」)

データセンターが、1~2年で出来上がるのに、原発は5~15年かかる。これでは、当面は需要拡大に間に合わない。その点、再エネ電源はずっと早く完成する。「データセンターと原発の相性」がエネルギー白書であまり強調されていない原因はここにもありそうである。

データセンターに

再エネ電源を!

再エネ電源100%で稼働する北海道石狩市のさくらインターネットのデータセンター(出典 さくらインターネット)

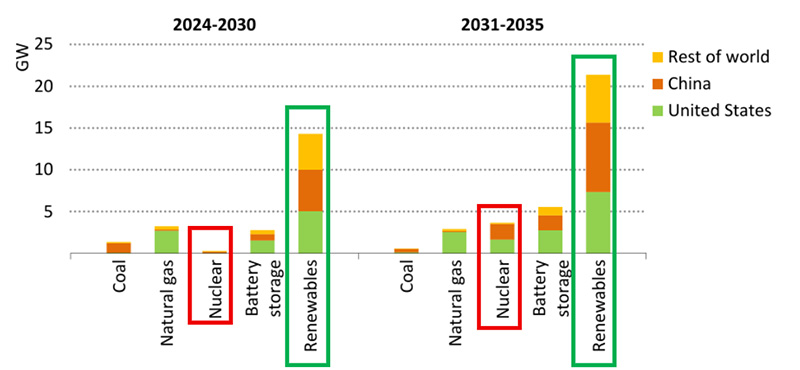

では、世界では、データセンターの電力需要を具体的に、どうカバーしようとしているのであろうか。IEA「Energy and AI」では、2030年までの短期と2035年までの中期で以下のような予測を行っている。

燃料別・地域別のデータセンター電力への供給容量の年間平均増加量(ベースケース) 出典:IEA「Energy and AI」

それによると、世界のデータセンターに対して、2024年から2035年にかけて合わせて320GWを超える追加の発電容量が設置される見込みとなっている。そして、その3分の2は再生可能エネルギーが占めるとしている。また、追加容量に45GWの蓄電池も含まれる。ソリューションは、再エネ+蓄電池と結論付けてよい。

上記グラフのように、緑枠の棒グラフ(再エネ)が、2030年までと2035年までの両方の期間で圧倒的であることがよくわかる。また、地域別では、アメリカと中国がそのうちの3分2のシェアを保っている。

IEAの報告書「Energy and AI」では、化石燃料や原発へのコメントもある。特にアメリカでは、天然ガス火力発電からの供給が拡大することや、バックアップ電源として化石燃料による発電タービンのデータセンター内設置の可能性も示した。

一方、赤枠の棒グラフ、原発はリードタイムの関係から2030年まではほとんど供給元にはならず、2035年に向けてでは、一定の役割が見込まれている。2031年~2035年までの原発部分は、アメリカと中国での小型モジュール炉(SMR)20GWが想定されている。

ここからは筆者のコメントである。SMRはまだまだ開発途上で、現在進められているいくつかのプロジェクトでは、当初の想定費用や建設期間が大幅に増加しているのが現状である。小さくするとスケールメリットが働かず、高コストになるのは免れまい。一方、これまでは小型化によるリードタイムの短縮に成功しているようには見えない。

今後、脱炭素の実現に向けて要求が増す、「24/7 カーボンフリー電力」や「アワリー・マッチング」など、時間単位での脱炭素電源の利用が主流になる可能性が高い。そう考えると、データセンターでの「再エネ+蓄電池」の導入は自然な流れであろう。今回のIEAの報告書は、それを裏付ける内容といえる。

この項のタイトルとした、『データセンターに再エネ電源を!』は、脱炭素社会に向けて、望ましく、かつ現実的な『解』である。

プロフィール

エネルギージャーナリスト

日本再生可能エネルギー総合研究所(JRRI)代表

埼玉大学社会変革研究センター・脱炭素推進部門 客員教授

北村和也

エネルギーの存在意義/平等性/平和性という3つのエネルギー理念に基づき、再エネ技術、制度やデータなど最新情報の収集や評価などを行う。

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会