【北村和也さんコラム】全国規模で広がる出力制御 その見通しと対応策を解説する

2025/08/12

「せっかくの好天なのに発電量が激減」この春以降、発電事業者の困惑の声が各地から届く。脱炭素の切り札とみなされる太陽光発電を中心に、出力制御が急激に広がっている。6月末に資源エネルギー庁が示した長期見通しでは、今後、東北以外のすべてのエリアで拡大、北海道や北陸、関西や中国、四国などの西日本、また中部ではこれまでの予測より制御率が4ポイント以上増加するとなっている。

2025年春に続いた制御の“嵐”

長期見通しも拡大基調

今回のコラムでは、発電施設の事業性を損ない、脱炭素にもマイナスとなる出力制御にどう対応すればよいのか、まとめたい。

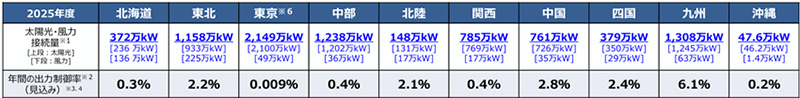

再エネ出力制御の実施状況(2025年度見込み) 出典:経済産業省「再生可能エネルギー出力制御の長期見通し等について

資源エネルギー庁の次世代電力系統ワーキンググループで示されたデータを見ていこう。出力制御の実施は再エネの拡大により全国におよび、2024年度は九州で年間出力制御率が4.8%(電力量7.5億kWh)となり、25年度には春の天候によりさらに拡大している。上図のように、1年間で九州が6%台、中国、四国、東北、北陸で2%台が予測されている。

長期見通しも深刻さを増している。東北を除くすべてのエリアで出力制御が拡大するとされ、北海道の30%を最高に、九州で22%、東北と中国の16%と続いている。

再エネ出力制御の長期見通し 出典:経済産業省「再生可能エネルギー出力制御の長期見通しなどについて」

この出力制御率の見通しは、前回と比べて、中国で9ポイント、北陸でポイント、北海道、中部、関西と四国4ポイント高くなり、東北だけが、マイナス28ポイントと大きく下げた。

出力制御によって減らされた電力は、例えばドイツなどと違い日本ではほとんどが補償されず、発電事業者にとって大きなダメージとなっている。また、せっかくの再エネ電力を自ら捨てることになり、脱炭素にとってもたいへんもったいない。つまり、その対策がたいへん重要である。

出力制御の対策

2つ観点とその効果

再エネ出力制御対策の効果 出典:経済産業省「再生可能エネルギー出力制御の長期見通し等について」 *「緑枠」は筆者が加筆

出力制御の対策は、2つの観点で考える必要がある。

一つは、出力制御そのものを減らすこと。

もう一つは、発電側の事業性からの見方である。この2つは必ずしも独立しているわけではなく、蓄電池の保有のように、どちらにも寄与するケースもある。

まずは、出力制御そのものを減らす対策では、上図のように、長期見通しのデータの下に「対策と効果」(緑枠)を追記した。

以下の3つが対策である。

◆需要対策:最低需要の10%分について、蓄電池が6時間容量分の需要創出

◆供給対策:火力など発電設備の最低出力を30%(火力)、50%(バイオマス)に

◆系統対策:建設中とマスタープランでの地域間連系線の必要な増強

最も効果があるのが、再エネ発電が増しているときに火力発電などの最低出力をさらに下げ、再エネを入れやすくすることにより、すべてのエリアで効果がみられる。系統対策では、北海道、四国、九州と本州とのあいだの連係線を太くすることで電力の融通をやりやすくする。ただし、効果は北海道や九州などに限られる。

需要対策は蓄電池の導入で、すでに出力制御が進んでいるエリアでの効果はあるがさほど大きくはない。しかし、前提となる条件、「最低需要の10%分」という設定が低すぎると考えられる。最低需要は全国合計でおよそ60GWなので、1割は6GWとなる。実際に蓄電池が再エネの利活用拡大に寄与しているアメリカのカリフォルニア州では、すでに蓄電池導入量が10GWを大きく超えている。

日本では蓄電池導入量が現状で2GW足らずではあるが、拡大の勢いがかなりみられる。このため、蓄電池での効果はさらに大きくなると考えてよい。また、この表には含まれていないようだが、需要調整としてDR(デマンドリスポンス)のポテンシャルも高い。

事業者はどうすればいいのか

FIP転と卒FITの集約化の可能性

事業者目線の話をしておきたい。政府も推しているのが、

いわゆるFIP転である。

FIT制度での事業をFIP制度に転換することで、出力制御の順番を後回しにしてもらうことが出来る。出力制御が拡大するなか、これだけで利益に大きな差が付く。ただし、課題もある。

・何より、制度がわかりにくい

・市場への売買、相対契約など、売り先の確保

・発電管理などでアグリゲーターを必要とすること

・融資を受けている金融機関の了解

確かに高価はあるが、これだけのハードルを越えるのは、地域の一事業者ではなかなか大変であろう。ただし、FIT制度のままにしておくと、他の事業者がFIP転をして制御を後回しになった分もFIT制度継続の事業者が“被る”ことになる。今回の資料には、「FIP転により、出力制御の順番変更」された場合の制御率のデータも示している。

FIP比率が25%という前提で、例えば、北海道では、FIT事業者の出力制御率が、長期見通し30%から36%へと6ポイント拡大する。東北では16%から18%、中国で16%が24%、九州で22%が28%と軒並み増えることになる。

事業者にとってみれば、FIP転も根本的な解決ではなく、いずれ事業継続をあきらめたり、売却したりするケースが増える可能性も十分にある。卒FIT(FIT制度適用期間の終了)になればさらに深刻であろう。対策として、すでに卒FITの集約化の必要性があちらこちらで語られ始めている。

筆者が代表理事を務める、地域活性エネルギーリンク協議会では、FIP転の促進や卒FITの集約化、蓄電池の導入などを地域脱炭素電源の確保の重要なツールと捉え、地域での実現や調査などを、協議会参加の地域新電力や自治体、地方銀行などと行っている。出力制御への地域での具体的対応が始まっていることを付け加えておきたい。

繰り返しになるが、出力制御の拡大は日本の脱炭素の実現だけでなく、再エネ事業の存続の阻害ともなる。確かに、制度の変更などについては政府に頼らざるを得ないところもある。一方、地域で発電事業者や地域新電力、自治体などと手を携えてできる対応策も少なくない。危機の中にチャンスを見出す、新たな取り組みを期待する。

プロフィール

エネルギージャーナリスト

日本再生可能エネルギー総合研究所(JRRI)代表

埼玉大学社会変革研究センター・脱炭素推進部門 客員教授

北村和也

エネルギーの存在意義/平等性/平和性という3つのエネルギー理念に基づき、再エネ技術、制度やデータなど最新情報の収集や評価などを行う。

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会