鉛を使わないペロブスカイト太陽電池 京都大が大面積均一成膜の技術開発

2025/11/18

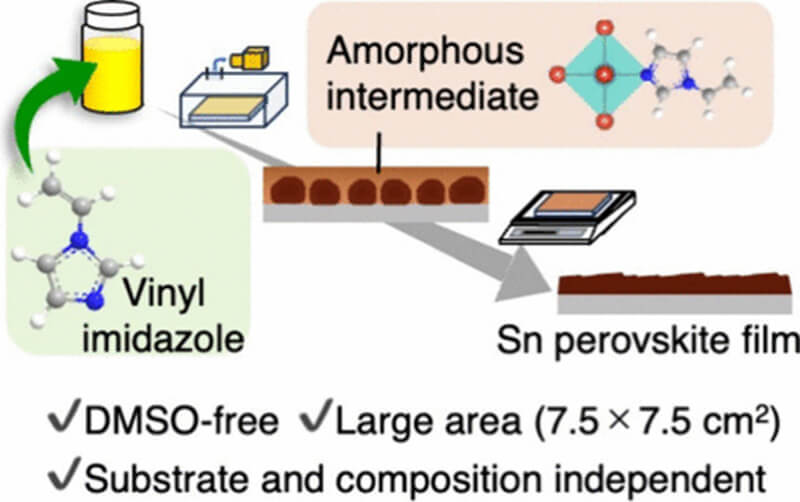

京都大学の研究グループが、鉛を使用しない「スズ系ペロブスカイト太陽電池」で、 従来困難だった大面積での均一成膜を可能にする技術を開発した。環境負荷の少ない 次世代太陽電池として2030年頃の実用化を目指している。

欧州などの鉛規制で

求められる代替技術

汎用性の高い高品質スズペロブスカイト薄膜のイメージ(出典 京都大学)

京都大学化学研究所の若宮淳志教授らの研究グループは、スズ系ペロブスカイト太陽電池の実用化に向けての技術開発を進めている。従来の鉛系ペロブスカイト太陽電池は理論限界に近い約26パーセントの変換効率を達成しているが、環境負荷の観点から鉛を使用しない「鉛フリー」の材料への転換が大きな課題となっている。

「欧州を中心に鉛の使用規制が広がっており、国内企業でも欧州への展開を進めるにあたってはクリアすべき緊急の課題です」と若宮教授は説明する。2012年から研究を開始し、経済産業省のプロジェクトでは鉛系の実用化を、科学技術振興機構(JST)のプロジェクトでは次世代を見据えた鉛フリーの技術開発を並行して進めている。

スズを用いたペロブスカイト半導体は有望な代替候補だが、現状では10〜17パーセント程度の変換効率にとどまり、鉛系の5割以下の性能だ。その要因について若宮教授は「スズは不安定で、空気中の酸素と反応して変質しやすいのが特徴です。わずかな酸素にも反応して酸化してしまうため、製造工程が非常に難しくなります」と課題を指摘する。

独自のV-CGR法を考案し

製造革新へ

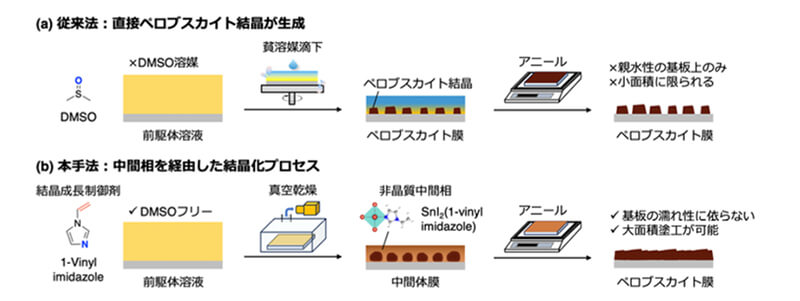

研究グループが開発した「結晶成長制御剤を用いた真空乾燥法(V-CGR 法:vacuum-quenching with crystal growth regulator)」は、1-ビニルイミダゾールを結晶成長制御剤として前駆体に添加し、従来のアンチソルベント滴下に代えて真空乾燥で溶媒を除去する手法だ。非晶質の中間相を経て緻密で均一なスズペロブスカイト薄膜を形成でき、基板の濡れ性に左右されにくいのが特長である。

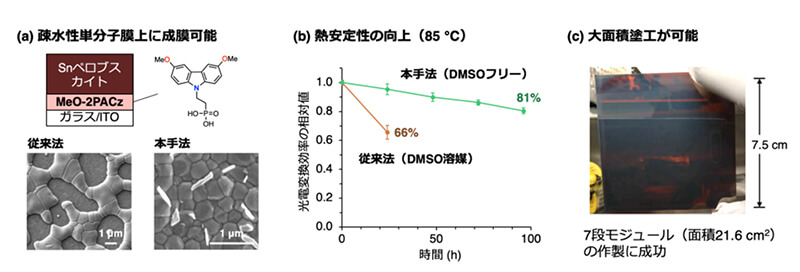

この手法により、疎水性の単分子膜(MeO-2PACz/2PACz)上でも高品質な成膜が可能となった。さらに、加熱の過程で添加剤が自然に抜けて結晶構造が整うよう設計されており、従来は熱に弱く性能が落ちやすかったデバイスが、高温でも安定して長く性能を保てるようになったという。

従来の方法との比較(出典 京都大学)

また、アンチソルベントを用いないため大面積塗工に適しており、7.5センチ角の基板やデバイス面積21.6平方センチメートルの7段モジュールで均一な薄膜形成が実証されている。若宮教授は「ロール・ツー・ロールで塗布した際に、ずっと均一に同じように塗布できます。大きなものをつくって全部切り出しても、それぞれが10パーセント程度の効率を均一に示すことを確認しています。工業的なスケールへの展開が現実的に見えてきました」と胸を張る。

基板の濡れ性に左右されない特性も大きなメリットだ。「これまでは濡れ性に縛られていましたが、下地の種類によらず成膜できることを実証できました。これにより周辺材料との組み合わせの可能性が開け、総合的な鉛フリー太陽電池の高性能化が進むでしょう」と期待を込める。

疎水性単分子膜上に成膜可能で熱安定性も高く、大面積塗工に応用が可能(出典 京都大学)

5年後の2030年頃の

実用化を目指す

現在の技術レベルについて若宮教授は「第2世代の材料や添加剤も開発済みで、原理はわかりました。ただ、まだクオリティの改善余地があることも見えてきています」と分析する。

実用化の見通しについて若宮教授は、いまから5年後の30年頃と見込んでいる。「鉛系では26年頃から本格的な量産が始まるので、30年頃には鉛フリーの技術移転が可能と予測しています。現在、自動化工場の装置開発も並行して進めており、空気に不安定なスズも製造できるような装置の準備を進めています」と話す。

そのうえで、「この取り組みは民間企業ではできない研究です。空気中の酸素に反応してしまうため、潔癖症的にやり抜かないと難しい。でも、だからやるんです。私はスタートアップのエネコートテクノロジーズも創業しており、大学での基礎研究を実用化につなげていきます」と意欲を示す。

この研究成果は2025年9月19日に米国化学会誌「ACS Energy Letters」に掲載され、環境負荷の少ない次世代太陽電池の実用化に向けた重要な中間目標として業界の注目を集めている。

DATA

取材・文/森 英信

2026年2月13日(金)に開催する「第37回PVビジネスセミナー」では、日本エネルギー経済研究所計量分析ユニット 主任研究員の尾羽秀晃氏が「省エネ法改正に伴う屋根設置型太陽光発電の導入可能性」について解説します。

2026年度から日本企業の経営戦略を左右するエネルギー制度が大きく変わります。「省エネ法」「排出量取引制度」「需給調整市場」が同時に進展し、「電力を使う側(需要家)が動く時代」が本格的に到来します。今回のセミナーでは、国の政策や制度が変革するなか、脱炭素化の急加速にどのように対応するべきかを徹底解説します。「屋根設置太陽光の目標義務化」や「排出量取引制度」への対応とともに、分散型エネルギーシステム構築や蓄電池活用の最新動向を紹介します。国や地方自治体の政策動向に詳しい専門家や、業界をリードする事業者を登壇者としてお迎えし、皆様と一緒に考えるセミナーを予定しております。

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会