【北村和也さんコラム】未開発技術に頼る「第7次エネルギー基本計画」の“不確実性”

2025/03/18

第7次エネルギー基本計画、いわゆる「エネ基」が2月18日、閣議決定された。「再エネが4~5割、火力が3~4割、原子力は2割程度」というあいまいな電源構成が2040年度の目標となった。

ファンタジーと称される

「エネ基」の実現

2040年度に向けたエネルギー需給の⾒通し(出典 経済産業省)

2040年度に向けたエネルギー需給の⾒通し(出典 経済産業省)

過去最高の4万1000件を越えるパブリックコメントは否定的なものが多かったとされ、「原発2割」に対して少なくない新聞の社説が正面切って批判するなど、異例の船出である。今回のコラムでは、エネ基の実現性、特に火力発電の高い割合に焦点を当て、その不確実さを解説する。

まずは、岸田前首相の“決断”に始まり、今回のエネ基で「可能な限り原発依存度を低減する」から解き放たれた原発であるが、関係者などにいろいろヒアリングすると、2050年でもせいぜい1割がいいところとの答えが多く返ってくる。仮に再稼働が進んでも、新規に手が付かなければ自然と消えていくのは必然である。筆者も同様の見通しであり、電源の1割程度のものに巨額の支援をつけ、さらに事故の危険まで残すのはどう考えても合理的ではないと、このコラムでも書いてきている。

そもそも主たる担当の役所である経済産業省からさえ、今回のエネ基は、『ファンタジー』だという声が聞こえてくる。原発の再稼働が目的で、新規はどうせ無理だというのである。一方、再エネ電力の目標も、低い方の4割でさえ実現はかなり大変だとされている。こちらの「4割から5割程度」も担当省庁から見るとファンタジーなのかもしれない。

そうなると、火力は、原発の1割のファンタジー分が加わって5割になりかねないのである。そんなことになれば、とてもNDC(政府の温暖化効果ガス削減目標:2040年73%減)達成などさらにおぼつかないように思われる。それでは、この火力を一定割合(3~4割)残す計画は、NDC(−73%)との整合性をどう取っているのであろうか。

CCUSと水素・アンモニア燃料に頼るしかない

火力のゼロエミッション化

火力3~4割は、NDCの73%減、つまり温暖化効果ガスの27%残存と書くと、単純に計算が合わない。解決策として登場するのが、二酸化炭素の回収・貯蔵と利用(CCUS)と水素・アンモニア発電である。いわゆるゼロエミッション火力という名のもので、排出したCO2を差し引き(回収・貯蔵と利用)するか、ゼロカーボンの燃料(水素、アンモニア)の混焼か専焼を実現するということになる。

火力のうち、どのくらいをゼロエミッションにしようとしているかは、エネ基では明らかになっていない。しかし、合わない計算(火力3~4割とCO2の27%残存)を成り立たせるためには、1~2割程度分は、ゼロエミッションが必要であろうと想像できる。

ところが、厄介なのはCCUSも水素・アンモニア発電もいわゆる実装化されておらず、すぐには使えないのである。CCUSは実証が行われているが技術は確立していない。もちろんコストも未定である。だいたい回収した二酸化炭素を貯蔵(地中に埋める)する場所が日本ではなかなか見つかりそうにない。

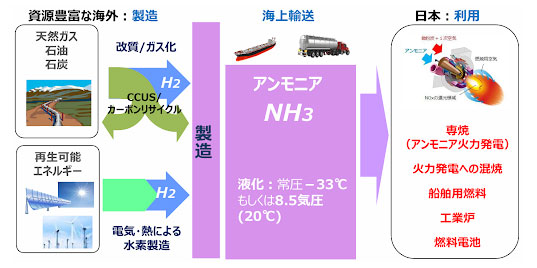

燃料アンモニアの重要性 出典:資源エネルギー庁

燃料アンモニアの重要性 出典:資源エネルギー庁

上図は、資源エネルギー庁による「燃料アンモニアの重要性」を示したものである。水素・アンモニア燃料による火力発電の可能性は、こちらも開発中である。ゼロエミッションとして火力発電でアンモニアを燃やすためには、グリーンアンモニアが必要で、そのグリーンアンモニアを製造するにはグリーン、もしくはCCUSで実質的に脱炭素化した水素が必要であるのは、科学としての基本である。

少し説明が必要であるが、図では水素とアンモニアの製造場所は海外となっている。これは、CCUSで回収した二酸化炭素を埋める場所が日本で見つからないこと、また、グリーン水素を造るための再エネ電力が日本では高いか量が足りないことを見越した上での計画である。

こうやって大変苦労して製造したグリーンアンモニアを、日本に海上輸送して「火力発電の専焼か混焼」で使うプランとなっている。水素製造はアンモニア製造の前段階を同様の工程で行う。

矛盾だらけの解決策こそが

ファンタジー

エネ基の目標実現にあたって、頼りにされているのがこれだとすると、本当に心もとない。コストだけで比較して、仮に海外の方が電力などが安いとしても、アンモニアを液化したり、日本に海上輸送したりする費用がそこから捻出されるとは到底思えない。

だいたい、現状でCCUSや燃料アンモニア製造の技術などは確立されていない。さらに実現には海外の協力なども必須となっており、エネルギー安全保障に真っ向から反することになってしまう。加えて、こんなに不確定な道筋で火力発電を残すのでは、海外諸国の批判に耐えられるとは決して思えない。

一方、原発では技術において、小型モジュール炉(SMR)などが期待されているが、こちらも開発中である。コスト面では現に原発を保有している大手電力会社から、支援が絶対必要との声がすでに上がっている。

確かにエネ基には、まるで八方ふさがりのファンタジーが各所に詰め込まれていて、経済産業省資源エネルギー庁に同情したい気分になってしまう。しかし、もし同じファンタジーだというならば、再エネに賭ける方が何倍も可能性があり、内外からの賛同を得られるのではないであろうか。再エネの技術レベルは確実に実装レベルであり、今後コストもさらに安価となる可能性が高いのであるから。

プロフィール

エネルギージャーナリスト

日本再生可能エネルギー総合研究所(JRRI)代表

埼玉大学社会変革研究センター・脱炭素推進部門 客員教授

北村和也

エネルギーの存在意義/平等性/平和性という3つのエネルギー理念に基づき、再エネ技術、制度やデータなど最新情報の収集や評価などを行う。

6月10日(火)に開催する「第34回PVビジネスセミナー」では、経済産業省資源エネルギー庁新エネルギー課の生稲真人氏が「太陽光発電 屋根設置の初期投資支援スキーム」をテーマで講演します。

新たに策定された「第7次エネルギー基本計画」では、2040年度の再生可能エネルギーの導入量を大幅に引き上げる目標を掲げています。そのためには特に導入がしやすい太陽光発電と蓄電池の普及を加速させる必要があります。経済産業省や環境省の2025年度の政策方針とともに、産業用の自家消費やPPA、系統用蓄電池の最新動向、国内外で開発された最新テクノロジーなどを紹介します。

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会