家庭用蓄電池の導入拡大へ、需給調整市場など多様な用途の展開を提言

2025/11/27

経済産業省の定置用蓄電システム普及拡大検討会が議論した結果をとりまとめた。家庭用蓄電池は定置用蓄電池導入量の大半を占めており、導入が拡大しているだけでなく、BCPや需給調整など、用途も多様化しつつある。

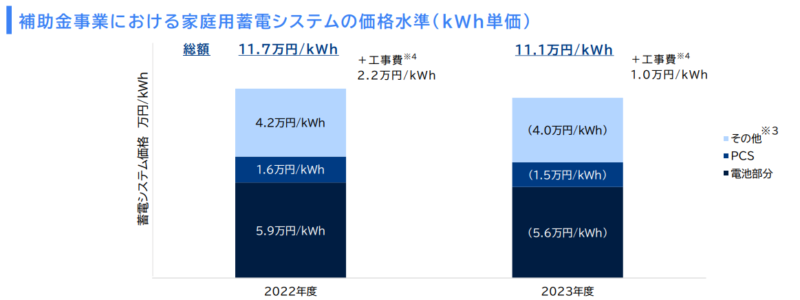

家庭用蓄電池価格

2023年度は低下も人件費高騰

日本国内の蓄電システムの導入量(出展:経済産業省)

国内の蓄電システムの導入は年々拡大しており、2023年度に全体で1万MWhを超えた。このうち家庭用蓄電システムは、7000MWh以上に達している。家庭用蓄電池の価格水準は、補助事業では23年度で電池部分がkWhあたり5万6000円、PCSが同15万5000円、工事費は同4万円で、合計11.万1000円となり前年度の11万7000円からやや低下した。補助事業以外では設備費が同15~20万円、工事費同2万円が標準的な水準となっている。

家庭用蓄電池システム価格(出典:経済産業省資料)

容量別で見ると、5kWhを分岐点に、それ以上の規模ではkWhあたりのシステム価格が大きく低減している。工事費についても同様で、大型化とともにkWhあたり工事費が低減する傾向にはあるが、案件によるバラつきも大きい。

家庭用蓄電池容量別システム価格(出典:経済産業省資料)

家庭用蓄電池のシステムコストは22年度より低減しているものの、足下では人件費も高騰しており、補助事業以外の場合の工事費はkWhあたり2万円程度が標準的だ。また電気安全環境研究所(JET)認証の取得に手間とコストを要する。特に部材メーカーの生産終了により部材が変更になる場合は、その都度部分変更申請が必要で手間を要するという。さらにグリッドコードなどの改定内容によっては製品の保守に関する開発投資が必要となるケースもある。

一方、家庭用蓄電池システムは在庫製品を扱う場合がほとんどであり容量も小さいため、資源価格の影響は受けにくい。また海外製ODM(Original Design Manufacturing)の場合、電池部分価格は国内製と比較してkWhあたり数万円程度安くなるケースもある。

BCP対策や需給調整市場参入で

大容量化が進む

現在、家庭用蓄電池はおもに電気代削減を目的として設置される場合が多い。しかし、最近では災害対策のBCP用としても設置されるケースが出てきたため、家庭用でも容量が拡大する傾向にある。また26年度からの低圧リソース(主に蓄電池)の需給調整市場への参入に向けて、家庭用蓄電システムの導入拡大やリソース制御の実証が進められている。従来と役割が異なっていく中で、今後は大容量化がさらに進むとみられる。

一方、蓄電池を導入することで経済的なメリットが生まれるストレージパリティ達成のために補助金は有効だが、補助金を活用せずに導入することでマージンを確保する事業者もみられる。また訪問販売で流通するケースが多いため、ユーザー価格の低減がしにくい傾向がある。

家庭用蓄電池の導入拡大に向けては、現在のところ低圧リソースに対するインセンティブが限定的であるため、配電エリア単位での系統混雑緩和、家庭用蓄電システムの出力制御や発電側課金の取り扱いなど、低圧リソースの特性を踏まえた制度設計に事業者は期待している。また脱炭素、環境価値などに対するユーザー側の関心を喚起するような取り組みを官民一体で検討したいという声も挙がっている。

家庭用蓄電池普及拡大の

課題を整理して対策を提案

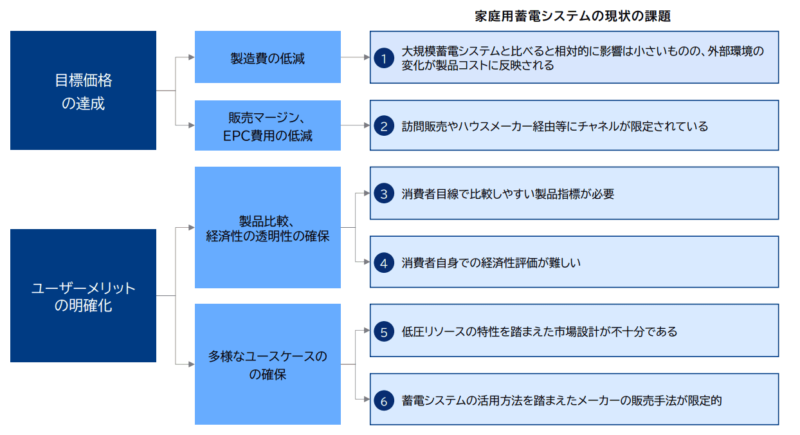

定置用蓄電システム普及拡大検討会では、家庭用蓄電池普及拡大にあたっての課題を以下の図の通り整理。それぞれについて対策となるアイデアが提案された。

家庭用蓄電システムの課題整理(出典:経済産業省資料)

大規模蓄電池ほどではないにしろ、外部環境の変化が製品コストに反映されることについては、国が上流資源国との連携を強化するとともに、国内での電池製造基盤を強化することで為替変動リスクを低減する。さらにリユース蓄電池の活用推進といったアイデアが提案された。

また訪問販売やハウスメーカーなどに販売チャネルが限定されている問題については、販売会社などによる家庭用蓄電システム導入メリットの広報展開や、TPOモデル、リース、家電量販店など、新たな販売チャネルとなり得る導入法の促進を図ることが示されている。

消費者が比較しやすい製品指標については、業界団体による消費者目線での性能表示やラベルへの改定を行うこと。また経済性評価についてはメーカーや販売会社による収益性評価の販売ツール開発、普及促進を図ることも提案された。

さらに低圧リソース特性を踏まえた市場設計が不十分という点については、①電力系統の混雑緩和を目的とした分散型エネルギーリソース(DER)の制御技術を開発するNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)事業のFLEXDERプロジェクト実証による低圧リソース活用の系統混雑緩和技術開発、②政府・関係機関での低圧リソースの特徴も踏まえた需給調整市場における低圧リソースの取引開始に向けた制度整備などの推進が提案された、

最後に、蓄電システム活用方法を踏まえた販売手法が限定的であるという点については、上記低圧リソース需給調整市場における供給力や調整力としての活用など、蓄電システムのマルチユースの促進策やガイドラインの策定を検討する。さらにメーカー・販売会社による電力小売事業者との連携により、時間帯によって料金が異なるプランを活用したTOU(Time of Use)の促進、環境価値などと家庭用蓄電池を組み合わせた販売手法の開発なども提案された。

DATA

2024年度 定置用蓄電システム普及拡大検討会 結果とりまとめ

取材・文/宗 敦司

SOLAR JOURNAL vol.53(2025年春号)より転載

2026年2月13日(金)に開催する「第37回PVビジネスセミナー」では、経済産業省資源エネルギー庁新エネルギーシステム課 課長補佐の来海和宏氏が「分散型エネルギーシステム構築に向けた政策動向」について解説します。

2026年度から日本企業の経営戦略を左右するエネルギー制度が大きく変わります。「省エネ法」「排出量取引制度」「需給調整市場」が同時に進展し、「電力を使う側(需要家)が動く時代」が本格的に到来します。今回のセミナーでは、国の政策や制度が変革するなか、脱炭素化の急加速にどのように対応するべきかを徹底解説します。「屋根設置太陽光の目標義務化」や「排出量取引制度」への対応とともに、分散型エネルギーシステム構築や蓄電池活用の最新動向を紹介します。国や地方自治体の政策動向に詳しい専門家や、業界をリードする事業者を登壇者としてお迎えし、皆様と一緒に考えるセミナーを予定しております。

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会