ソーラーシェアリングフェスティバルを都内で初開催 望ましい営農型太陽光発電の拡大を目指す

2025/09/22

農業経営や地域の脱炭素に貢献するポテンシャルを持つ営農型太陽光発電の望ましいあり方とは。今年7月に都内で開催されたソーラーシェアリングフェスティバル第3回全国大会の模様をリポートする。

メイン画像:千葉県匝瑳市の営農型太陽光発電。大豆を育てている。(写真提供:市民エネルギーちば)

1.初めて都内で開催 海外からの登壇者も

2.エネルギーと食料の自給率を向上 農業の課題を解決する可能性

3.従来の「工業生産モデル」からのパラダイムシフトの重要性

4.アプローチの転換も重要 地域の課題によって進化

初めて都内で開催

海外からの登壇者も

営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)は、農業経営を支え、地域の脱炭素に貢献する可能性を持つ一方で、農業や地域との共生という本来の姿から離れた事例が散見されている。経済産業省は昨年8月と11月、改正再エネ特措法に基づいて、関係法令などの違反が確認された太陽光発電について交付金の一時停止措置を行った。その中には、農地法に違反する悪質な事例も複数含まれていた。

望ましいソーラーシェアリングのあり方とはどのようなものか知りたくて、今年7月5・6日、東京都千代田区の専修大学神田キャンパスで開かれた「ソーラーシェアリングフェスティバル第3回全国大会」に参加した。筆者は昨年、福岡県八女市で開催されたソーラーシェアリングフェスティバル第2回全国大会で司会の大役をいただいたご縁があり、今回も3階のセミナー会場で総合司会をさせていただいた。

第3回全国大会は、これまでで初めて2日間にわたって都内で開催され、学術研究機関によるアカデミックセッションや、海外からの登壇者によるインターナショナルセッションなど、合計9つのセッションが行われ、約60名が講演した。

ソーラーシェアリングフェスティバルは、2日間の開催を通じて、学生から社会人までさまざまな参加者が集った。(写真提供:一般社団法人ソーラーシェアリング推進連盟)

エネルギーと食料の自給率を向上

農業の課題を解決する可能性

初日のオープニングセッションでは、開催自治体である千代田区と、ソーラーシェアリングが盛んな千葉県匝瑳市が「脱炭素社会の実現に向けた再生可能エネルギー活用等に関する連携協定」を締結したことを明らかにした。千代田区の樋口高顕区長は、「多くの企業などが立地し、大きな電力需要を持つ千代田区で、ソーラーシェアリングによる匝瑳市の電気を積極的に活用することを通じて、脱炭素化を目指します」と話した。匝瑳市は、環境省の脱炭素先行地域に選定されている。「ソーラーシェアリングを通じた脱炭素化や、農業振興、関係・交流人口の増加を目指します」という匝瑳市の宮内康幸市長の挨拶に、会場から拍手が沸いた。

続いての基調講演では、東京大学未来ビジョン研究センターの高村ゆかり教授が、「日本は一次エネルギーの約85%を、海外から輸入する化石燃料に頼っています。そのため、世界情勢が不安定になると、エネルギーが確保しにくくなり、コストが増大する可能性があります。足元のFIT/FIP制度の太陽光発電の認定量は伸び悩んでいますが、新たに策定された第7次エネルギー基本計画では、地域と共生した再エネ導入が課題の1つであるとされています」と指摘した。

その上で高村氏は、「農業人口の高齢化と減少が大きな課題となっています。また、農業は気象の影響を受けやすいことから、収量や農業収入は毎年変動します。ソーラーシェアリングには、温暖化対策だけでなく、電気料金の上昇や変動を緩和する可能性があります。エネルギーへの支出を抑えるとともに、売電による収入によって安定的な農業経営に役立つでしょう。ソーラーシェアリングによって再生可能エネルギーの導入を拡大し、エネルギー自給率と食料自給率を向上することは、日本にとって中長期的に大きな便益になりうると考えています」と強調した。

従来の「工業生産モデル」からの

パラダイムシフトの重要性

さらに、日本総合研究所の会長で多摩大学学長の寺島実郎氏が「都市型農業への視座」というテーマで基調講演し、「日本は経済成長の過程で、あたかも食料をつくる人と食べる人という役割分担を行ってきました。これは、従来の産業の工業生産モデルと似た考え方に基づいています。しかし、日本のGDPが世界に占める割合はこの30年で大きく低下しました。今こそ、従来の工業生産モデルをパラダイムシフトする時です」と問題提起した。

「多摩大学では、都心に近い農場で農業体験を実施していますが、参加者からは『これまで食料はお金を払って手に入れるもので、自分は食べる係だと思っていました』という話をよく聞きます。ソーラーシェアリングは、こうした人達を食のバリューチェーンに惹きつける役割を担うことを期待しています。これはソーシャルエンジニアリングであり、都市型農業へのパラダイムシフトだと捉えています」と力強いメッセージを寄せた。

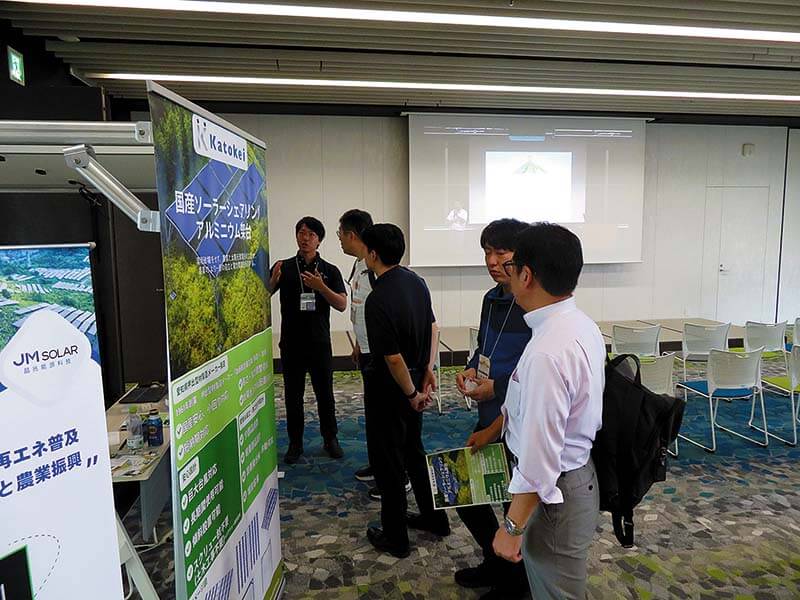

展示会場では16社・団体がブースを出展した。スクリュー杭を使わないソーラーシェアリング架台などが参加者の関心を集めていた。(写真提供:一般社団法人 ソーラーシェアリング推進連盟)

アプローチの転換も重要

地域の課題によって進化

2日目の最終セッションでは、環境エネルギー政策研究所の飯田哲也所長が、「望ましいソーラーシェアリングに向けて大切なことは、視点を変えることです。2050年カーボンニュートラルを達成するには、今の仕組みを抜本的に変えて、ソーラーシェアリングをはじめとする太陽光発電を爆発的に増やさなければなりません。そのためには、望ましいあり方を追求する最大公約数的なアプローチではなく、ソーラーを活用型農業という考え方に立って、農地法の枠を超えた新たな制度が必要だと考えています」と仕組みをゼロから見直す必要性を訴えた。

今回のソーラーシェアリングフェスティバルでは、農業経営や地域との共生、脱炭素といったさまざまな観点から見たソーラーシェアリングの姿について、千葉県匝瑳市をはじめとする全国の事例を知ることができた。地域とともに進化するソーラーシェアリングについて、もっと学びを深めていきたいと感じた。

取材・文:山下幸恵(office SOTO)

SOLAR JOURNAL vol.54(2025年夏号)より転載

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会