【北村和也さんコラム】太陽光発電の光と影 それでも圧倒的な存在感を示す根源的な理由とは?

2025/10/02

世界各地で太陽光パネルの設置が過去最速の勢いで進んでいる。ブームを通り過ぎ、脱炭素に向けての確固たる主役となったと言ってよい。一方で、地域におけるメガソーラー開発などに反発もみられる。今回のコラムでは、太陽エネルギーの恩恵を最も安価にもたらすことが出来る太陽光発電について、ベーシックな観点を含めわかりやすく解説したい。

2025年もさらに急拡大する

世界の太陽光発電

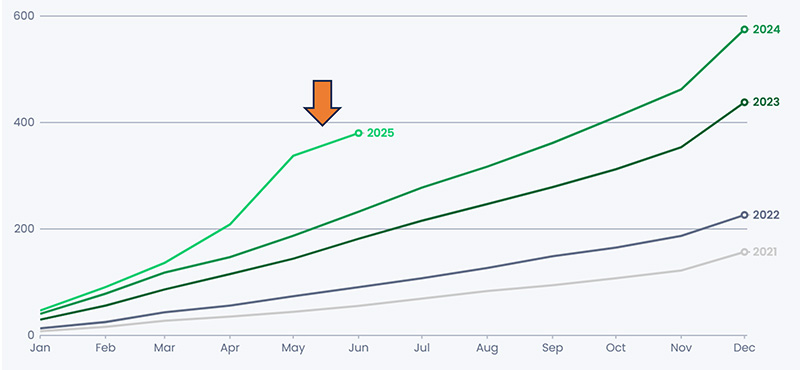

世界の太陽光発電の年ごとの設置容量の推移(単位:GW) 出典:Ember(矢印は、筆者が加筆)

上図は、世界の太陽光発電の年別の導入容量を月ごとに積算したグラフで、英国に本拠を置く国際的なシンクタンク「Ember」がまとめたものである。矢印の直下にあるのが2025年のデータで、21年から24年まで毎年更新してきた記録を今年はさらに大きく超える勢いであることがわかる。今年前半の新規設置容量は350GW、昨年比64パーセント増と驚異的な勢いとなっている。ちなみに、世界でのこれまでのトータル設置容量は3000GW、3TWに迫る。電源別の容量としては、石炭や天然ガスをすでに抜いて1位となっている。

今年前半の伸長をけん引しているのが中国で、世界の新規設置の3分の2、256GWを占めている。2位はインドで24GW、アメリカもトランプ政権の再エネ“妨害政策”下でも、駆け込み的に21GWを設置して3位となった。

この背景には、脱炭素に向けての世界的な取り組みが大きいが、何と言っても化石燃料を主としたエネルギー高騰へのコスト対策がある。最近の欧州などでは一般家庭へ設置が特に進んでいる。

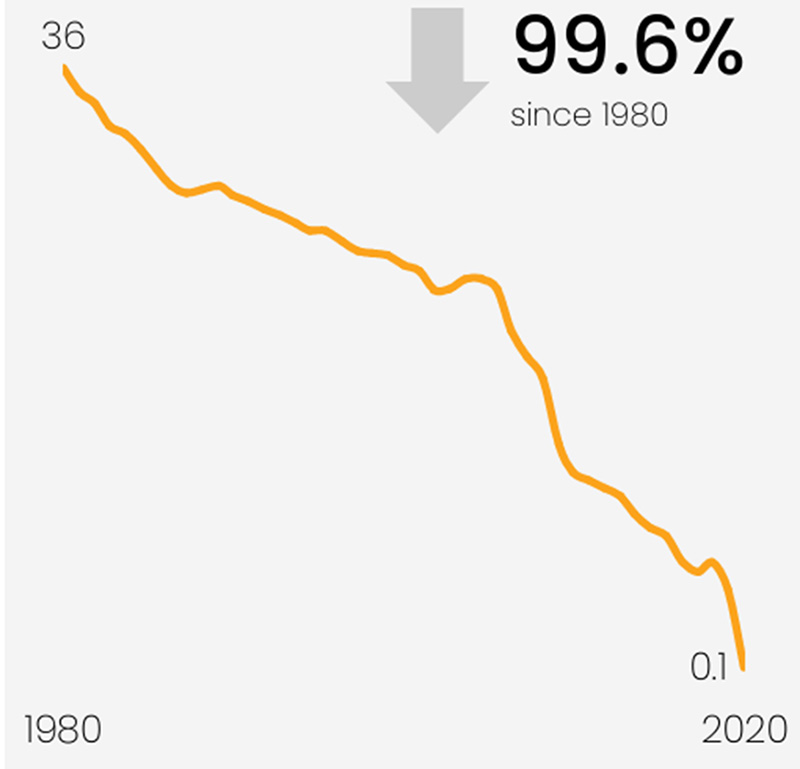

太陽光発電モジュールの価格(ドル/W) 出典:Ember、The Electrotech Revolution

決定的なのが価格である。1980年から2020年までの40年間に、太陽光パネルの値段は99.6%も下落している。ちなみに風力発電の設置コストの下落率は、80%であった。

太陽エネルギーは

化石燃料を含む多くのエネルギーの源泉

基本的な話であるが、太陽からさんさんと照らされる光が地球に到達することで、さまざまなエネルギーが生み出される。風力や水力、バイオマスも、温度差が起きたり、水が蒸発したり、植物が光合成を行ったりすることの結果である。化石燃料でさえ、生成までの時間が圧倒的に長いが、同様に太陽光に依拠している。

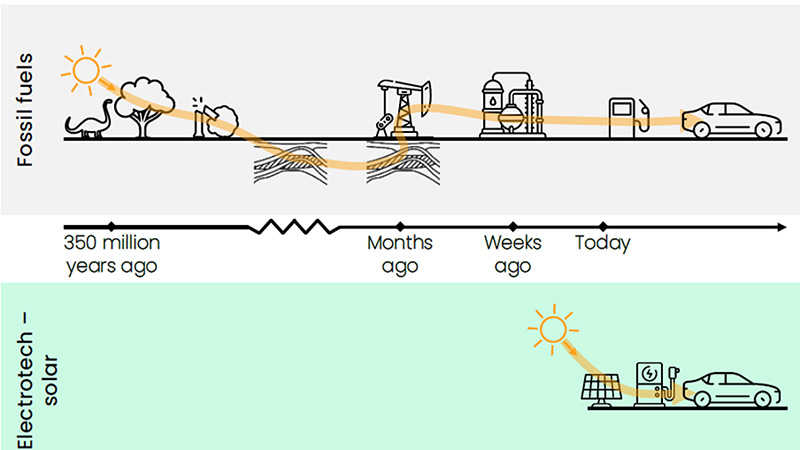

太陽光と化石燃料の利用スタイルの違い 出典:Ember、The Electrotech Revolution

上図は、太陽光を源泉とするエネルギーの利用を示している。上部の化石燃料では、長い年月かけた太陽光の“遺産”を消費する過程が示されている。これに対し、下部の太陽光発電は、リアルタイムで太陽エネルギーを利用している。

シンクタンク Emberの解説によると、何億年も前からため込んできた化石燃料エネルギーの全体の推定エネルギー量は、日々太陽から得ているエネルギーの5日分にしかならないという。手間をかけ、掘り出したり、加工したりして使う化石燃料に比べ、太陽光発電という直接利用が、いかに効率的であるかがよくわかる。

需要家が受ける恩恵は

パネルメーカーの利益の100倍

太陽光パネルの製造元についての論争も

太陽光発電の主力電源化は、脱炭素に向けての既定路線となっている。しかし、主として設置場所に関して、開発時の地元との軋轢(あつれき)が近年問題になっているのも事実である。法律違反の乱開発はもちろんあってはならないが、制度の未整備から起きる事例で抜き差しならない事態に陥るケースもある。あえて言えば、オールオアナッシングではなく、規制も推進も必要である。

もう一つ、太陽光パネルに関して別の論争が起きている。

中国製パネルへの反発である。日本国内で使用されているパネルの9割以上が中国製となっていることから、太陽光発電の推進が中国だけを利することになるとの批判である。結果として、再エネ自体を否定する“専門家”まで登場している。

筆者は、太陽光発電が日本から世界へ広がった事実を大事にしたいと思い、ペロブスカイト太陽電池などの新技術が再び世界を変えていくことを期待する一人である。しかし、○○製だから使わないなどと言うのは、あまりに狭い了見であると言わざるを得ない。そこには、需要家の視点が大きくかけているからである。

これまで紹介した、Emberの最新報告に次のような資料を見つけた。

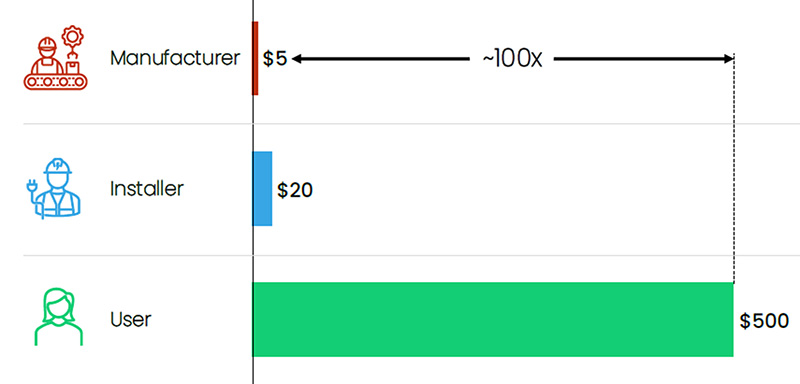

太陽光パネルが、各段階でもたらす利益 出典:Ember、The Electrotech Revolution

上図が示すのは、一定の量の太陽光パネルの製造から設置、利用の各段階で、それぞれどのくらいの利益をもたらすかを示している。英国での実際の価格などをベースとしている。参考とした数字は、実在のメーカーや設置業者のもので、NPV計算も行っている。

それによると、一番上の製造過程では、パネルトータルで100ドルのコスト設定のうち、メーカーの利益は高く見積もっても5%、5ドルである。その下の設置業者は、およそ200ドルでパネルを設置し、およそ20ドルを儲ける。

最終的な利用者が一番下にいる。

ここではパネルのおかげで30年間にわたって電気代の節約というはっきりした利益を得ることが出来る。年間の発電量は700kWhで、トータル500ドルの節約効果が期待できるとされている。

パネルのユーザーが受ける利益は、メーカーの利益の100倍にもなるのである。長い期間の結果ではあるが、パネルを設置しなければ、メリットはゼロである。できるだけ自国で賄(まかな)いたいという気持ちは、わからないわけではない。しかし、国際的な連携で成り立つ時代に、そこだけを目指すのは現実的ではなく、さらに最終的な国民の利益を損なうことになる。現トランプ政権が行っている関税という“愚行”と同じである。

ある製品で重要なことは、誰がつくったのかだけではない。それが広まり使うことによって誰がどのようなメリットを受けることが出来るかはさらに重要である。

「中国製品を買うな、だから、再エネはダメ」、は自分たちの首を絞めることになりかねない。冷静な議論と行動こそが、危機に瀕する私たちの未来を救うことになる。

プロフィール

エネルギージャーナリスト

日本再生可能エネルギー総合研究所(JRRI)代表

埼玉大学社会変革研究センター・脱炭素推進部門 客員教授

北村和也

エネルギーの存在意義/平等性/平和性という3つのエネルギー理念に基づき、再エネ技術、制度やデータなど最新情報の収集や評価などを行う。

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会