系統用蓄電池の接続検討申し込みが激増 上限規制や書類提出の追加などを検討へ

2025/10/21

系統用蓄電池の接続検討申し込みが激増している。2024年度の接続検討申し込み数は9544件で、前年度の約6倍に拡大した。経済産業省は次世代電力系統ワーキンググループで、系統連携手続きを迅速化するための議論を開始している。

1.接続検討の回答がなければ事業採算性を確認できない

2.契約申し込みでは“空押さえ防止”が課題

3.投機目的での多数申し込みも 申し込み時の登記簿提出なども検討

4.再エネ出力制御がさらに拡大へ

接続検討の回答がなければ

事業採算性を確認できない

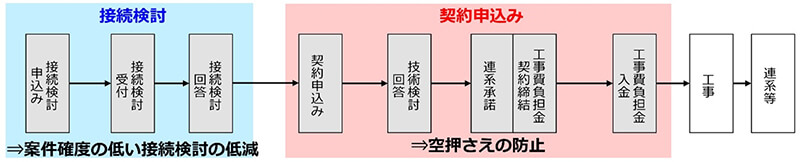

系統アクセス手続きのイメージ(出典 経済産業省)

系統用蓄電池の系統アクセス手続きには、「接続検討」と「契約申し込み」の2つのプロセスがあり、このうち接続検討は事業性評価のために重要な手続きとなっている。接続検討の回答を受けなければ接続に必要な工事負担金が判明せず、事業採算性を確認できない制度になっている。そして事業性を把握したあとに契約申し込みをする手順となり、系統連携が承認されれば工事負担金を支払い、工事が開始されて連携されるという流れとなる。

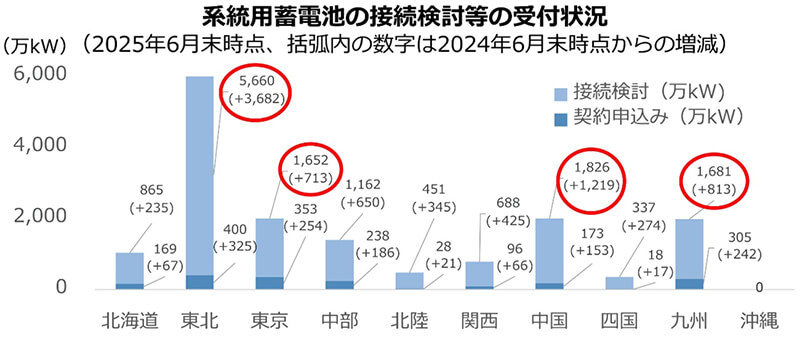

系統用蓄電池の接続検討などの受け付け状況(出典 経済産業省)

このため、数多くの土地で接続検討を申し込んでおいて、より有利な条件の場所で契約申し込みをすることで採算性を確保したいという事業者が少なくない。2024年度の接続検討申し込み数は9544件で、前年度の約6倍に達している。それによって多くの接続検討申し込みが行われることで、一般送配電事業者の手続きに時間がかかり、系統用蓄電池の系統連携手続きの長期化につながっている。これを解消するには、事業確度の低い接続検討を減らしていくための取り組みが必要となる。

契約申し込みでは

“空押さえ防止”が課題

接続検討の次のステップの「契約申し込み」では、事業確度が低いにも関わらず、長期間にわたり連系予約を維持(空押さえ)する案件もあり、この空押さえを防止する取り組みが必要となっている。ただ、この問題をめぐっては事業者側にも言い分がある。系統連携の工事費負担金は一般送配電事業者の系統設備を踏まえて、必要になる設備構成をもとに見積もりを算定する。事業者側で工事費負担金を事前に見積もるために必要な情報は公開されていないため、接続検討の申請前に事業採算性を見極めるのは不可能だという。

そのため、仮に多くの地点に接続検討を申請して費用がかさんでも、それに見合う安価な工事費負担金の連系地点が見つかれば、接続検討に要した費用が回収できるという。このような事情から、接続検討を数多く申請する事業者があらわれてしまうのだ。

投機目的での多数申し込みも

申し込み時の登記簿提出なども検討

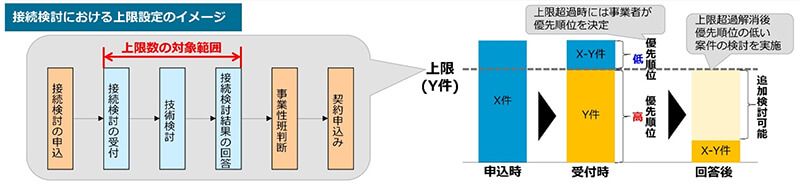

接続検討の上限設定のイメージ(出典 経済産業省)

一方、接続検討の申し込みを受ける一般送配電事業者によると、ほかの事業のために土地造成を開始している地域や、水害が懸念される低地など、系統用蓄電池を設置するのに明らかに適していない地点に接続検討を行うケースがあるという。そのほかにも投機目的で接続検討、接続契約、または連系承諾済みの段階まで手続きを進め、系統連系する権利を蓄電池事業者に有償譲渡する事業者がいるという。多数の接続検討回答書を束にして取引を行うケースや、工事費負担金をはるかに上回る金額で取引を行うケースもみられるとの指摘もある。

接続検討の申し込みが激増している影響で、系統用蓄電池に限らず、全ての発電等設備で系統連携手続きが遅れ、連系までに多くの時間を要する事態となっている。経済産業省は9月24日の次世代電力系統ワーキンググループで、系統連携手続きを迅速化するための議論を開始した。経産省は接続検討の申し込み時に、事業用地に関する調査結果や登記簿などの提出を求める案を示している。

また、一定の期間内に一般送配電事業者が行う接続検討の案件数に上限を設けるという案も出された。ひとつの事業者が、短期間に100件以上の接続検討申し込みを同一の一般送配電事業者に対して行っている事例が複数みられたという。今後は、具体的な上限や事業者の定義について検討を進める方針だ。

再エネ出力制御が

さらに拡大へ

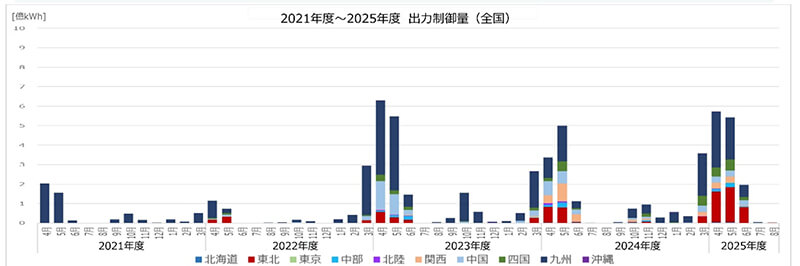

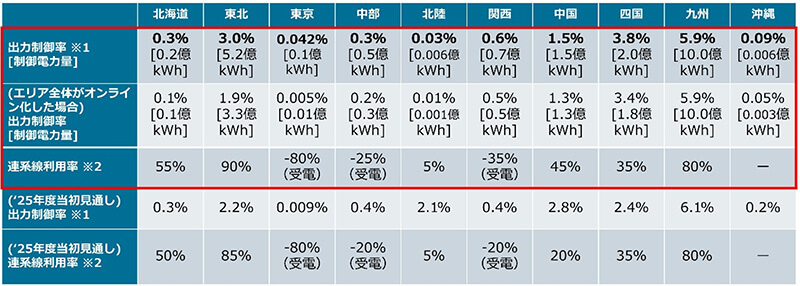

出力制御実施状況(経済産業省資料)

一方、9月24日のワーキンググループでは、再エネ出力制御の状況についても報告された。それによると、再エネの出力制御エリアは全国に拡大しており、複数エリアでの同時出力制御も増加している。これにより域外送電量の減少や電力需要の減少などもあり、足元の出力制御量は増加傾向にあるという。

2025年度の出力制御見通し(出典 経済産業省)

出力制御が増加している要因には日照時間など気候要因もあるが、そもそも再エネ導入が大きく増加していることも要因だ。北海道、東北、中部、中国、四国、九州の各エリアでは今年4月から5月6日までの休日の電力需要に占める変動再エネの割合が最大となる「最小需要」を上回るまで再エネが拡大している。このため、2025年度では、今年1月のワーキンググループの想定より、出力制御がさらに拡大する見通しとなった。

DATA

取材・文/宗 敦司

2026年2月13日(金)に開催する「第37回PVビジネスセミナー」では、経済産業省GXグループ環境経済室の政策担当者が「2026年度から本格的に稼働する排出量取引市場」について解説します。

2026年度から日本企業の経営戦略を左右するエネルギー制度が大きく変わります。「省エネ法」「排出量取引制度」「需給調整市場」が同時に進展し、「電力を使う側(需要家)が動く時代」が本格的に到来します。今回のセミナーでは、国の政策や制度が変革するなか、脱炭素化の急加速にどのように対応するべきかを徹底解説します。「屋根設置太陽光の目標義務化」や「排出量取引制度」への対応とともに、分散型エネルギーシステム構築や蓄電池活用の最新動向を紹介します。国や地方自治体の政策動向に詳しい専門家や、業界をリードする事業者を登壇者としてお迎えし、皆様と一緒に考えるセミナーを予定しております。

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会