太陽光発電所のO&Mが新たなフェーズに突入する!

2020/02/25

FIT制度の抜本改革が進むなか、太陽光発電所のO&M(運転・維持管理)にも、これまで以上にシビアな目が向けられるようになってきている。なぜ、いまO&Mなのか――新エネルギーO&M協議会を訪ねた。

新エネルギーO&M協議会は、太陽光発電設備の優良施工店が加盟する全国ネットワーク。太陽光発電所を長期安定的に稼働させるために、安全性と適正な収益確保の両立を掲げ、実効性のある経営管理の下での「価値あるO&Mの重要性」を啓蒙するとともに、会員施工店の技術修得や事業実施をサポートしている。同協議会専務理事の大門敏男氏と、運営委員・普及推進委員の奥山恭之氏に聞いた。

低コストで高品質なO&Mを目指す

O&Mの在り方が、なぜ、いま改めて問われているのでしょうか?

奥山氏:発電事業者にとって最も切実な問題は、O&Mに従来のようなコストをかけられなくなってきているということです。かつて40円/kWhだった事業用太陽光のFIT買取価格は、2019年度には14円にまで下がり、2020年度も引き続き下落することが確実です。売電収入が減れば、O&Mのために使えるお金も減ってきます。太陽光発電システムの導入コストも下がっているとはいえ、O&Mにこれまで通りのコストをかけていては、発電事業の採算が取れなくなってしまいます。

FIT制度の抜本的な見直しにより、制度自体の終焉も視野に入ってきました。いまは、まさにO&Mの在り方そのものを、変えていかなければならないときなのです。

太陽光発電事所の長期安定稼働のためにもO&Mは重要ですね。

奥山氏:しっかりとO&Mをやることによって、発電量をキープし、売電収入の目減りを抑え、太陽光発電所の安定経営を実現する。それが大前提です。コストをかけられないからといって、“安かろう悪かろう”のO&Mになってしまっては元も子もありません。長期安定稼働を実現するためには、コストを抑えながら、O&Mの質はむしろ向上させていかなければならないのです。

これからのO&Mのポイント

コストダウンとクオリティアップの両立は可能なのですか?

大門氏:十分に可能です。しかし、そのためには、発電所ごとに「何が必要で何が効果あるのか」、そして特に低圧では、「発電所オーナー自身でできることは何か」を押さえるところから、始めなければなりません。つまり、O&Mの再定義が必要なのです。

当協議会では、「トータルO&M」という呼称を用いて、“O&Mは発電所の運転・維持管理に必要な諸事項を合理的・効果的に実施することにより、安全を担保するとともに、次の①から④への貢献を通して、適正な収益を上げ、長期的な発電継続を担保する経営管理の総体である”と定義しています。

①まっとうな発電所であること、②発電量の維持、③事故防止、④O&Mコストの抑制、の4つです。

なお、発電事業として当然行うべきO&M(運転・維持管理)と、現在その一部のみが提供されている外注の「O&Mサービス」は、別のものです。

本来O&Mは、どうあるべきなのでしょうか?

大門氏:まず、発電所を“まっとう”にするところから始めなければなりません。

新設であれば、少なくとも現地、契約書、仕様書等を予め確認し、設計図書に基づいて竣工検査を行い、契約の内容を満たしていなければ検収しない。既存の発電所であれば、現状を把握し、手直しが必要でそれが新設時に由来するものなら、施工業者に手直しの協力を要求します。O&Mを外注している場合は、そのO&Mサービス事業者には、この辺りのサポートも提供していただきたい。まずは土台をしっかりさせることが、長期的なコスト削減につながります。

太陽光発電所の施工等比較事例

・まっとうな施工

太陽光パネルの設置が凸凹なくきれいに揃っている。

太陽光パネルの設置が凸凹なくきれいに揃っている。

・まっとうでない施工

太陽光パネルの設置が平らではなく凸凹になっており、後々、パネルに歪みが出る危険性がある。

太陽光パネルの設置が平らではなく凸凹になっており、後々、パネルに歪みが出る危険性がある。

次に求められるのは、発電量の管理です。現状の遠隔監視の多くは、日々のアラート管理が中心で、一手間、二手間かけて解析しなければ、長期にわたる発電量の傾向は把握できません。そして、この傾向を予め把握したうえで保守・点検を行い、発電量低下の原因を把握し、対策を検討して提示する。これにより、保守・点検の価値がぐっと高まります。発電量の解析はそれなりの手間がかかるので、外注すればお金がかかりますが、実は発電所オーナーがDIYで行うこともできます。遠隔監視で入手できる発電量等のCSVデータを、既存の表計算ソフトなどを使って解析すれば良いのです。これからのO&Mは、すべてを業者任せにするのではなく、外注とDIYを組み合わせることがポイントだともいえるでしょう。

保守・点検等においても、長期的な視点に立って最適化を図っていかなければなりません。例えば、除草ひとつにしても、伸びたら草刈りをするというのではなく、部材の特性・施工の両品質をしっかり確認したうえで“防草シート”を張ってしまった方が効果的で、長い目でみればローコストで済みます。

当協議会では、ローコスト化と質の向上を両立させる幅広い取り組みを “トータルO&M”と呼んでいます。日本のO&Mは、次のフェーズに向けて、新たな考え方のもと総合的に進化していかなければならないのです。

DATA

新エネルギーO&M協議会

専務理事 大門敏男氏

運営委員・普及推進委員 奥山恭之氏

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

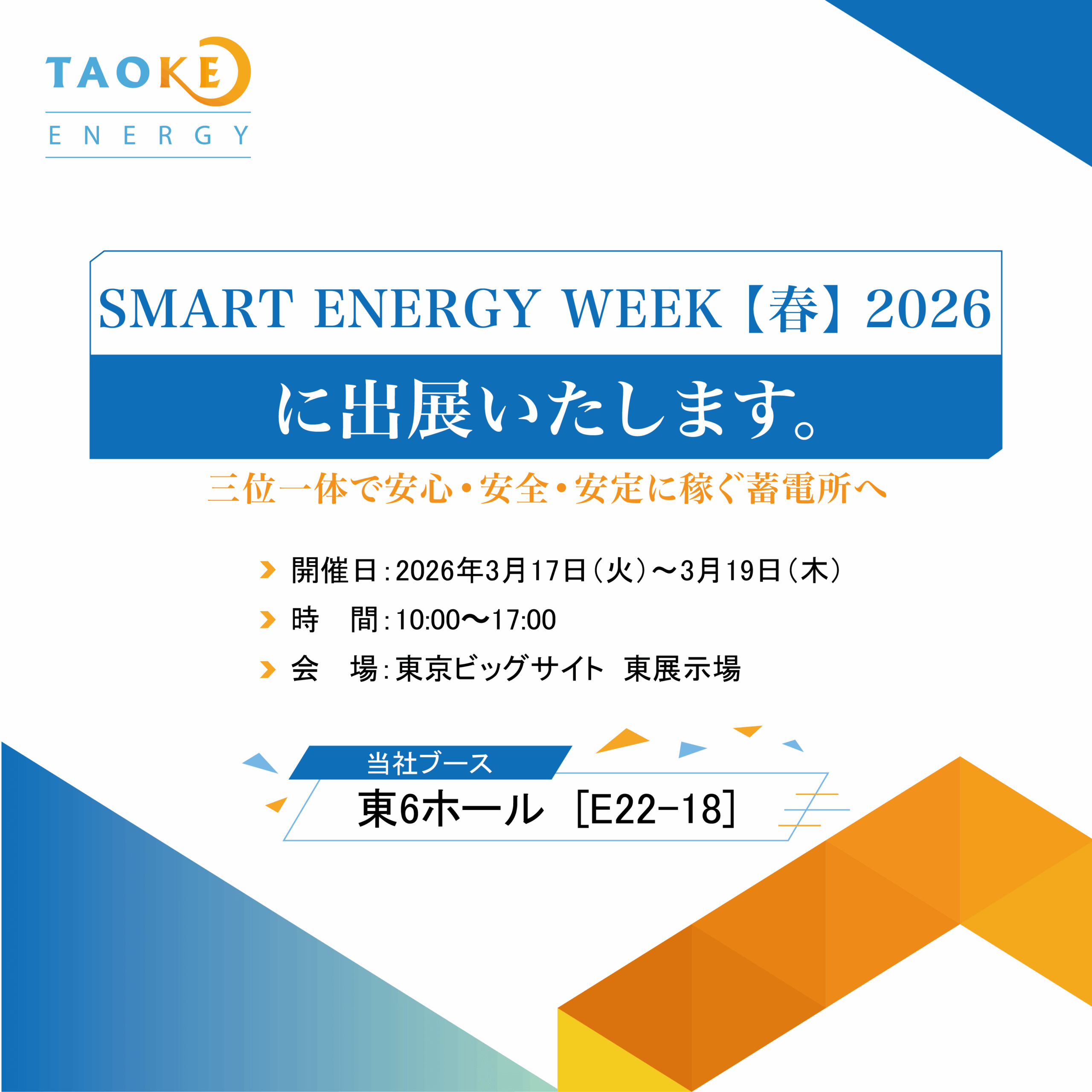

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会