仙台市、新築建築物への太陽光設置義務化の制度案を公表 東北では初導入

2025/05/14

仙台市は、新築建築物への太陽光発電の設置義務化を検討している。今年3月に市の検討部会で中小規模と大規模の建築物を対象にした制度案が示された。実施されると、東北の自治体では初めてとなる。

新たな制度の検討を

昨年11月に諮問

仙台市は、昨年11月に新築建築物への太陽光パネル設置を促進する制度の検討を市環境審議会に諮問した。その後、環境審議会のなかに「新築建築物への太陽光発電導入・高断熱化促進制度検討部会」を設置して、議論を進めてきた。3月17日に開かれた第3回検討部会で、事務局から制度案が示された。

仙台市の制度案は、川崎市のモデルを参考に、建築規模によって建築事業者と建築主の両方に義務を課す方式を採用している。制度は大きく分けて中小規模建築物向けと大規模建築物向けの2つに区分されている。延べ床面積2000㎡未満の非住宅を含む「中小規模建築物」を年間5000㎡以上新築するハウスメーカーなどの建築事業者と、2000㎡以上の「大規模建築物」の建築主に区分けし、いずれも太陽光発電の設置と、国の基準を上回る省エネ・断熱性能を求めている。

中小規模は6割が対象

設置基準量は2kW/棟以上

年間5000㎡以上の新築建築物を手がける建築事業者は、同市内400の事業者のうち約37社、市内の新築建築物約4200件の約6割が対象となる。また新築の中でも設計を行わない建築や、延床面積10㎡以下の建築物は対象外となっている。年間供給面積が基準未満の場合や改修時の取り組みなど、制度の対象外の事業者でも、自社の取り組みをアピールするため任意での参加を可能としている。

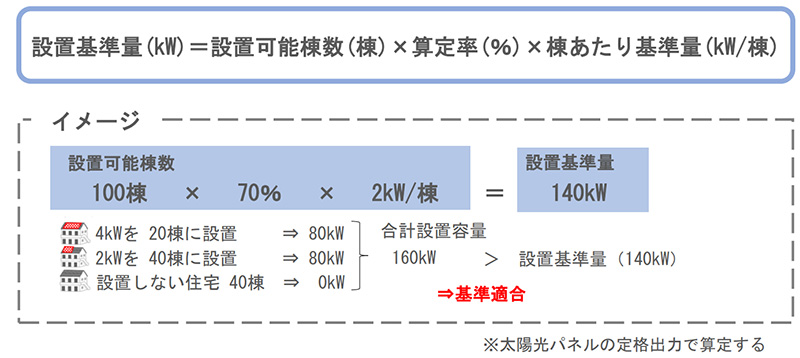

設置基準量の算定イメージ(出典 仙台市)

中小規模新築建物の対象事業者には、設置基準量以上の太陽光発電の導入を求めるが、すべての新築物件への設置を求めているわけではない。この設置基準量は、「設置可能な棟数×算定率(%)×棟当たり基準量(kW/棟)」で算定する。設置可能数は実際の年間新築棟数から物理的に太陽光発電設置が困難な建物を除外した数とする。また算定率は市内に極端なビル密集地や狭小地の偏在がないため一律の数字として、土地利用特性が似ており先行する川崎市の事例を踏まえて70%とした。棟あたり基準量については、一般的に4kWシステムが設置されることが多いが、義務量算定基準とするため最小限の2kW/棟に設定した。設置可能数が100棟であれば、設置基準量は140kWとなる計算だ。

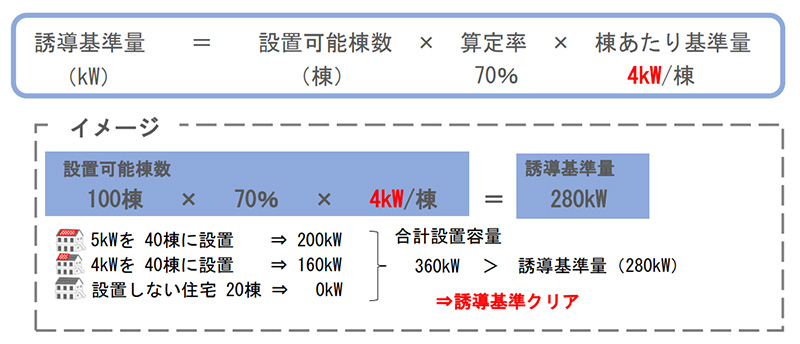

誘導基準量の算定イメージ(出典 仙台市)

一方、事業者のさらなる取り組み促進のため、1棟あたり4kWを誘導基準量として設定した。これにより誘導基準量は設置可能数100棟の場合280kWとなり、報告書公表でこれをクリアした場合に“評価”して誘導を図るとしている。

大規模建築物は

2000㎡以上が対象

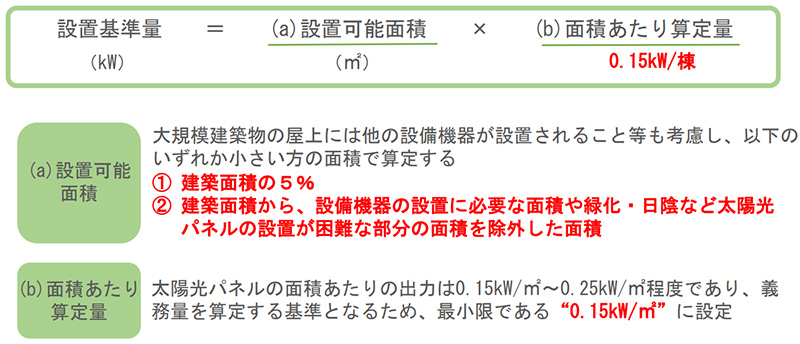

大規模建築物の設置基準量算定イメージ(出典 仙台市)

大規模建築物では2000㎡以上の建築物の新築と増改築を行う事業主が対象となるが、増改築では増改築部分が延床面積2000㎡以上となる場合のみが対象としている。同市では年間95件程度が対象となる見込みだという。また中小型建築物と同様に、対象外となる建築物でも任意に計画書の提出を可能としている。

大規模建築物の太陽光発電設置基準量は、「設置可能面積×面積あたり算定量」で算定する。設置可能面積は①建築面積の5%、②建築面積から設備機器設置面積および緑化・日陰など太陽光パネル設置困難部分の面積を除外した面積――のいずれか小さい方の面積を採用。また面積あたり算定量は最小限の値として0.15kW/㎡に設定する。

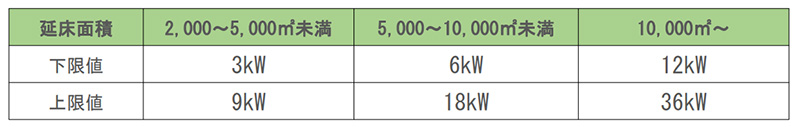

設置基準量の下限・上限値(出典 仙台市)

ただ建築面積によっては、算定式による設置基準量が過大または過小となる恐れがあるため、延べ床面積に応じた設置基準量の下限値として3kW、上限値をその3倍の9kWに設定した。その一方で誘導基準については特段設定せず、計画書の公表で設置基準量の2倍以上導入する際に“評価”して導入促進を図る。

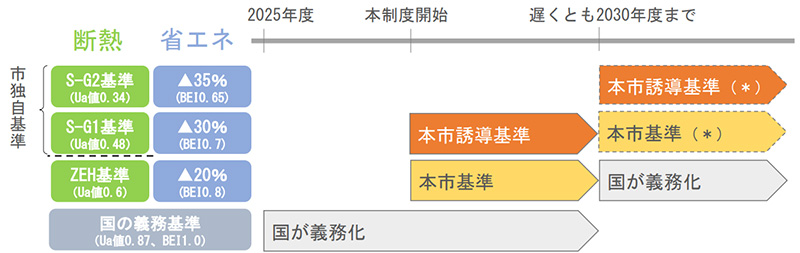

中小規模建築物の省エネ・断熱性能(出典 仙台市)

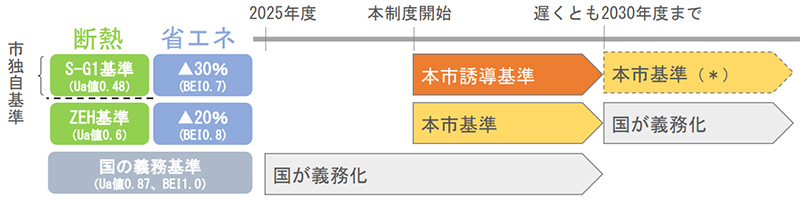

大規模建築物の省エネ・断熱性能(出典 仙台市)

省エネ・断熱性能については、住宅・非住宅とも国が2030年度までに引き上げる水準を前倒しで義務付けることとし、住宅については国の基準見直し後には仙台市基準を引き上げる。さらに同市独自の断熱基準(S-G1)を誘導基準として事業者の取り組みを促進する。

相模原市や長野県も

太陽光設置義務化を検討

制度導入効果については、30年度までに太陽光発電導入量は34MWとして、市の独自施策による導入量である66MWの約5割に相当すると試算。また温室効果ガス削減量は、同年度までに3.9万t-CO2と市独自施策による削減量18万t-CO2の2割に相当すると試算した。また太陽光発電設備のコスト回収については、光熱費削減効果と売電収入により約13年で回収できると見込んでいる。日中の在宅時間が長い世帯では11年程度でも回収可能としている。仙台市は各地の先行事例を踏まえ、設置を義務化するか、努力義務にとどめるかを含めて慎重に判断する考えを示している。

自治体による太陽光発電の設置義務化は、京都府や京都市ですでに実施されているほか、今年4月に東京都と川崎市で施行された。また神奈川県相模原市が27年4月からの実施を目指して新築住宅や大規模建築物への太陽光パネルの設置を義務付ける制度の導入を検討している。長野県は「地球温暖化対策条例」を改正し、一定規模以上の建築物の新築の際に再エネ設備の導入を義務付ける方針を示している。これは京都府・京都市や東京都と同様に、新築建物物に対して太陽光発電や太陽熱・バイオマス・地中熱などの利用設備の導入を義務付けるもので、早ければ今年度中にも条例を改正する方針だ。今後も全国各地で同様の制度の策定・施行が広がっていきそうだ。

DATA

仙台市「新築建築物への太陽光発電導入・高断熱化促進制度」検討部会

取材・文:宗 敦司

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会