【北村和也さんコラム】エネルギー安全保障に対応できない日本の脱炭素政策

2025/05/19

『エネルギー安全保障』という言葉をみなさんご存じだと思う。自国産のエネルギー源を持たない国が海外の燃料不足や価格変動に脅かされるリスクへの対応を求めるものである。最新の統計なども見ながら、“窮屈で危うい”エネルギー政策からのを転換を促したい。

化石燃料の輸入に

頼りっきりの日本

日本では、エネルギー基本計画などで「安定供給を第一とする」としているが、政府が取る施策は必ずしもそれに適合していない。日本のエネルギー政策の基本として度々登場するのが、『S+3E』(安全性、安定供給、経済効率性、環境適合性)である。燃料の調達量や価格が不安定となれば安全保障どころではなく、掲げているS+3Eは決して間違いではない。

例えば、2022年のエネルギー高騰で、電気料金などが爆上がりした経験は世界で共有されている。ロシア産の天然ガスに依存していたドイツがよく取り上げられるが、では、日本の実態はどうなのであろうか。

一次エネルギー使用の化石燃料を50%以上輸入している国とその割合(2022年) 出典:IEA、Ember

上の世界地図は、ロンドンに本拠を置く、世界的なエネルギーシンクタンクEmberが4月に発表したばかりのリポート「Energy Security in an Insecure World:不安定な世界におけるエネルギー安全保障」から引用している。図では、一次エネルギーとして使われる化石燃料を自国以外から輸入している国々と代表的な国の具体的な輸入の割合を示している。データによると、50%以上の輸入に頼る国は世界で52か国あるとされ、日本の87%はモロッコの91%に次ぐ高い依存となっている。

再エネの飛躍的拡大と

電化などの技術革新が解決策

リポートが作成された背景には、表題である“不安定な世界”が強く関係している。目の前に映るのは、現在進行形のトランプ政権である。ディールの名のもとに同盟国でさえ容赦ない。また、ドイツが天然ガス依存で失敗したロシアのウクライナ侵略など、世界を脅かす政治的、経済的な不安定要素が世界を覆っているからである。

よく経産省は、原子力は準国産燃料と言うが、燃料ウランはロシアなどが握っており、現状でじわじわ価格が上がっている。実は、解決策はシンプルで、輸入ではない本当の自国産のエネルギーに転換することしかない。

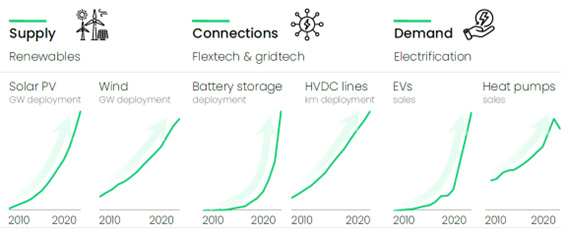

発電、接続、需要における技術革新 出典:IEA、RMI、Ember

上図では、左から、「エネルギーの供給」、「柔軟性とグリッド技術」、「電化」の3つのセクションに分けて、代表的な脱炭素技術とその導入カーブ(2010年から2020年への急拡大)を示している。確認すると、再エネ電源としての太陽光と風力発電、柔軟性と効率的な送電を生む蓄電池貯蔵とHVDC、そして需要側の電化につなぐEVとヒートポンプが並んでいる。

つまり、再エネ電源を主たるエネルギーとした脱炭素技術が、各種の技術革新の中で急速な導入を遂げていることがよくわかる。これらの技術によって、ほぼ輸入に頼り、特に日本の対応が遅れている化石燃料の需要を減らすことが出来て、その結果、エネルギー安全保障への道筋が開かれることにつながるのである。

需要をはるかに越える

再エネの可能性

地理的な偏在が目立つ化石燃料に比べて、再エネのポテンシャルはほぼどの国にも存在するとリポートは語る。アフリカ諸国を中心に需要の1000倍以上ある国も珍しくない。平均は100倍以上で、需要の10倍以上の資源が十分豊かな国々は、日本を含めてほぼ世界をカバーし、残りの欧州の一部でさえ、拡大の可能性があるという。

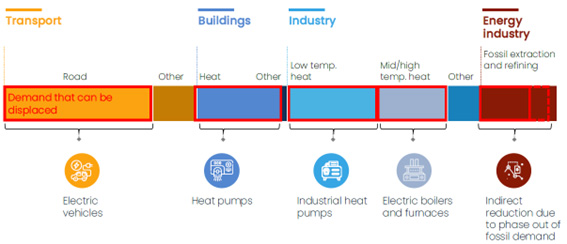

電化で置き換えられる化石燃料需要のセクター別の割合 出典:IEA、RMI、Ember

上のグラフは、最終エネルギー需要において、部門別の電気への置き換え可能性(赤枠)を割合で示している。左から「交通:Transport」、「建物:Buildings」、「産業:Industry」で、その下の各丸印が電化のツールである。

交通では、道路を使った移動手段でのEVへの転換、建物の熱利用でのヒートポンプ、産業用の熱利用では、比較的低温での産業用のヒートポンプ導入、中高温での電炉などが挙げられている。一番右のエネルギー産業では化石燃料のフェーズアウトによる間接的な脱炭素を表している。

かなり単純化されていて、例えば、陸上交通のすべてがEV化で解決するのが効率的であるかどうかなど、いくつかの課題はあるが、いずれにせよ再エネによる化石燃料からの脱却が主流であるのは間違いない。

繰り返すが、民主主義というイデオロギーの共通性や同盟関係や経済協定でさえ、エネルギー安全保障のベースにならないことを現在の世界は教えている。確実な自国産エネルギーであり、脱炭素の最良ツールである再エネ電力への期待はさらに高まったと言ってよい。

木質バイオマスやアンモニアなどの混焼までRE100の新しい技術基準で完全に否定された今、安全保障につながらない化石燃料利用の延命は、複数の観点から日本の国益にならないことは明白である。一方、技術の進展も合わさって、太陽光や風力発電の世界的な拡大は変えられない潮流となった。たとえ新しいエネ基が決まったばかりであったとしても、再検討の俎上に載せるのをためらう必要はない。

プロフィール

エネルギージャーナリスト

日本再生可能エネルギー総合研究所(JRRI)代表

埼玉大学社会変革研究センター・脱炭素推進部門 客員教授

北村和也

エネルギーの存在意義/平等性/平和性という3つのエネルギー理念に基づき、再エネ技術、制度やデータなど最新情報の収集や評価などを行う。

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会