コーポレートPPAが主役に! 再エネ調達に活用する企業が急増!

2022/09/23

自社電力の最エネ化だけでなく、取引先に対しても脱炭素を求める動きが強まっている。再エネ電力の調達は、もはや大企業だけの課題ではない。その課題解決に向けて、コーポレートPPAが有力な手段になるという。「RE100」をはじめ企業の取り組みに詳しい、自然エネルギー財団の石田雅也氏に聞いた。

発電設備の新設につながる

「追加性」がある再エネ調達

温室効果ガス排出削減に向けて、世界の有力企業が再生可能エネルギー100%を目標に電力の切り替えを進めています。我が国も例外ではなく、日本企業の「RE100」加盟数は70社を超え、再エネ電力を利用する動きがあらゆる産業に拡がっています。

ただし、再エネであれば何でも良いというわけではなく、発電に伴う環境負荷が小さく、エネルギー源に持続性があるものでなければなりません。さらに今日では、新設の再エネ発電設備から電力を調達すること、すなわち「追加性(additionality)」が求められるようになってきています。電力調達が新たな再エネ開発に直結し、国全体の脱炭素を加速させることにもなるからです。

追加性のある電力調達には、大きく2つのやり方があります。1つは、自社で再エネ発電設備をつくり、その電力を自家消費すること。そして、もう1つが、コーポレートPPA(Power Purchase Agreement/電力購入契約)です。とはいえ、自家発電では発電量に限界があるので、主流はコーポレートPPAに移ってきています。

多様なコーポレートPPA

それぞれの特長と課題

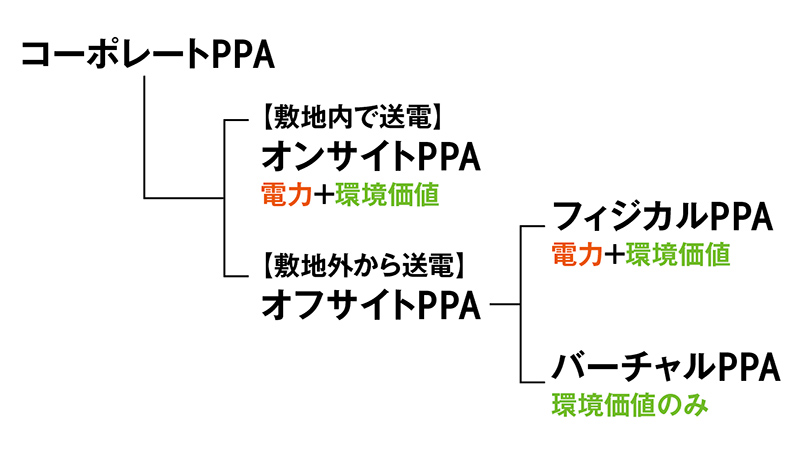

コーポレートPPAとは、企業などの需要家が、特定の発電事業者から、再エネ電力を長期(10年~25年程度)にわたって購入する契約です。コーポレートPPAには、発電設備の場所によって「オンサイトPPA」と「オフサイトPPA」があり、さらにオフサイトPPAは「フィジカルPPA」と「バーチャルPPA」に分けられます。

コーポレートPPAの形態

オフサイトPPAには2種類ある

出典:自然エネルギー財団

オンサイトPPA

オンサイトPPAは、電力を使用する拠点(需要地)の建物や敷地内(オンサイト)に発電設備を建設し、発電した電力を構内ネットワークを通じて需要家に供給するものです。建設費は発電事業者が負担し、発電設備の所有権はその発電事業者に帰属します。

需要家は発電設備の設置場所を提供し、あらかじめ決めておいた単価に基づき、供給を受けた電力と環境価値の購入代金を支払います。需要地に発電設備を設置できるスペースさえあれば、オンサイトPPAは再エネ電力を安価に調達する有効な手段となります。

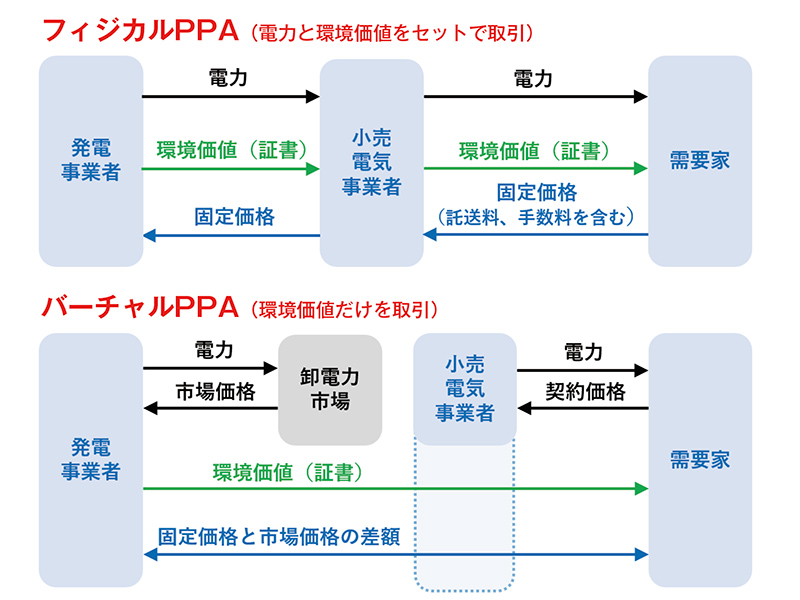

フィジカルPPA

オフサイトPPAは、需要地から離れた場所(オフサイト)に発電設備を建設する場合です。このうち、電力と環境価値を合わせて契約対象とするものがフィジカルPPAです。

フィジカルPPAでは、送配電網を利用して電気を送る必要があるため、需要家は電力と環境価値の購入代金に加えて、託送料も支払わなければなりません。また、日本では送配電網を経由して電力を販売する事業は小売電気事業者にしか認められていないため、同事業者への手数料も発生します。契約に際して、電力を使用する拠点を特定しておかなければならないなど柔軟性に欠ける点もありますが、需要地に発電設備を設置するスペースがなくても長期安定的に再エネ電力を調達できるというメリットがあります。

バーチャルPPA

オフサイトPPAのうち、環境価値だけを取り引きするものをバーチャルPPAと呼びます。バーチャルPPAでは、再エネ電力が有する環境価値だけを切り出し、発電事業者から需要家に移転します。需要家からすると、電力そのものは従来どおりに小売電気事業者から購入すればよく、電力契約を変更しなくても再エネ電力を使っている形にできます。実際、バーチャルPPAは単に環境価値の取引ではなく、再エネ発電所の新設を伴いますから、追加性のある調達手法なのです。

環境価値は、非FIT非化石証書によってやり取りされますが、その証書をどこの事業拠点で使うかは需要家の自由です。大規模な契約を結んで、複数の拠点の電力に環境価値を付与することもできます。

そのように柔軟性のある契約ですが、電力そのものは卸電力市場で売買されるため、そのままでは発電事業者の収入が安定しません。そこで、米国など海外では、発電事業者が一定の収入を得られるよう、電力と環境価値を合わせて固定価格を設定し、市場価格との“差額”を需要家と調整する仕組みが採用されています。

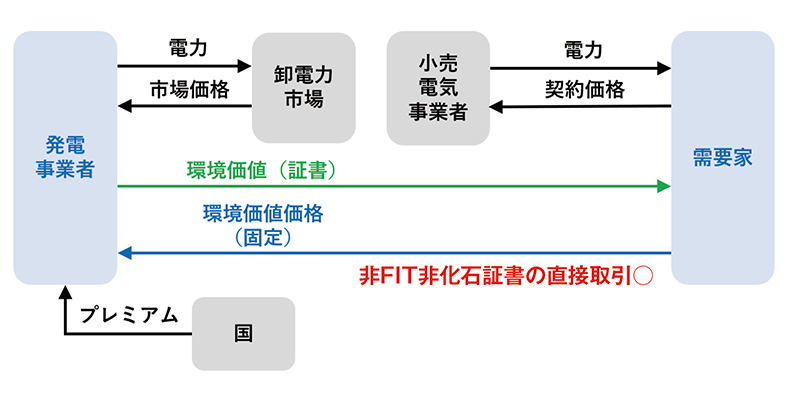

FIPと組み合わせれば

さらなる導入加速が可能

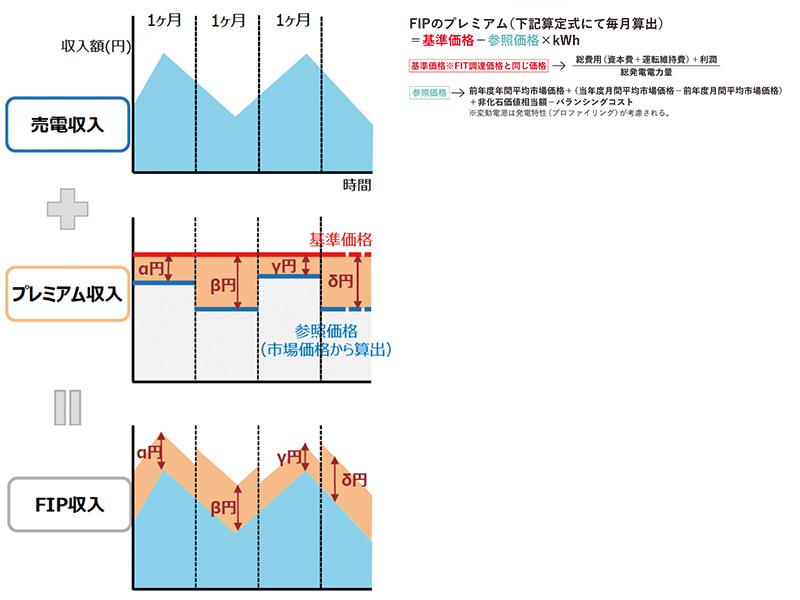

日本では、本年度よりFIP制度がスタートしました。このFIP制度を組み合わせることで、市場価格の変動リスクを抑えたバーチャルPPAを実現することが可能です。FIPのプレミアムは基準価格(固定)と参照価格(市場連動)の差をもとに算出されるものですから、バーチャルPPAの“差額”を埋める効果が期待できるのです。

これにより、海外のように市場価格との差額調整をしなくても、発電事業者の収入を安定させることができます。需要家にとっても、差額調整によるコスト変動リスクがないので、より安定した再エネ調達が可能となります。さらに、太陽光に比べて発電コストが高い電源(風力・中小水力・地熱・バイオマス)でも、そのコストの差をFIPのプレミアムでカバーできます。

現時点では制度上、FIP電源をバーチャルPPAの対象として、発電事業者と需要家で直接取引することはできません。しかし、新しい再エネ発電設備を追加し、電力システム全体のCO2排出量を削減していくためにも、「バーチャルPPA+FIP」の直接取引を認めていくべきでしょう。

バーチャルPPA+FIP(直接契約)なら変動リスクを抑えられる

出典:自然エネルギー財団

●FIP制度の収入イメージ

出典:資源エネルギー庁

PROFILE

自然エネルギー財団

シニアマネージャー(ビジネス連携)

石田 雅也氏

日経BPニューヨーク支局長等を経て、エネルギー専門メディア「スマートジャパン」をエグゼクティブプロデューサーとして運営。2017年より現職。「RE100」テクニカル・アドバイザリー・グループのメンバーを務める。

取材・構成:廣町公則

SOLAR JOURNAL vol.42(2022年夏号)より転載

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会