【飯田哲也さんコラム】新築住宅への太陽光発電設置義務化。東京都から全国へ広がる動き

2025/05/26

東京都で新築住宅への太陽光発電・EV充電設備の設置が義務化。太陽光・EV充電設備の導入義務化が進む中、集合住宅や既存住宅の課題も浮上している。ベランダソーラーや省コストの新ビジネスが、持続可能なエネルギー社会を後押しする。

都内の新築マンションなどへ

EV充電設備の導入も義務化

この4月から、東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」が改正され、新築住宅などへの太陽光発電の設置の義務化が始まりました。神奈川県川崎市でも同様の新制度が施行されています。

都は、新制度の創設にあたって、有識者や関係するNGOなどが協力して作成した「太陽光パネル設置に関するQ&A」をWebサイトに掲載するなど、太陽光発電に関する誤解をとくことに力を注ぎました。こうした努力は、太陽光発電に関する間違った情報を正し、それらの拡散を防ぐのに奏功したと考えています。

大都市圏では大規模なハウスメーカーで住宅を新築するケースが多いことから、都や川崎市は、大手住宅メーカーを義務化の対象としています。その一方で、地方都市では地元の工務店で新築することが多いなど、地域ごとに特性が異なります。同様の制度導入の動きは長野県や相模原市など他の自治体へも広がっていますが、こうした違いを考慮して、柔軟性のあるできるだけフェアなルール作りが行われていることは好ましいと思います。

都の条例改正では、新築マンションなどに対して、駐車場の区画数に応じた電気自動車(EV)充電設備の導入も義務化しています。2024年時点のEV(※)の普及率は、世界が22%であるのに対して、日本は3%と先進国はもちろん、新興国と比べても大きく出遅れています。東京都のEV普及率は全国平均より高い7〜8%で、これまでの都の施策の効果が現れていると思います。太陽光発電とEVが同時に普及すると、余った電気の活用方法が広がるため、新築マンションなどにEV充電設備の設置を義務化する都の施策は先進的だと考えています。

※BEV(バッテリーのみの電気自動車)・PHEV(プラグインハイブリッド車)

コストの無駄を徹底的に省く

新たなビジネスモデルに期待

今後の課題の1つは、集合住宅や賃貸住宅への太陽光発電・蓄電池をいかに普及させるかです。高層の集合住宅では、屋根設置の太陽光発電だけでは発電量が足りません。そこで、ドイツなどの欧州では、居宅のベランダに太陽光発電を設置する、いわゆるベランダソーラーが、設置の手軽さなどから普及しています。日本でも、垂直設置型や薄型の太陽光パネルが増えていますが、建築物の壁面や柵壁、フェンスなど、未利用の場所を活用した太陽光発電が広がることを期待しています。

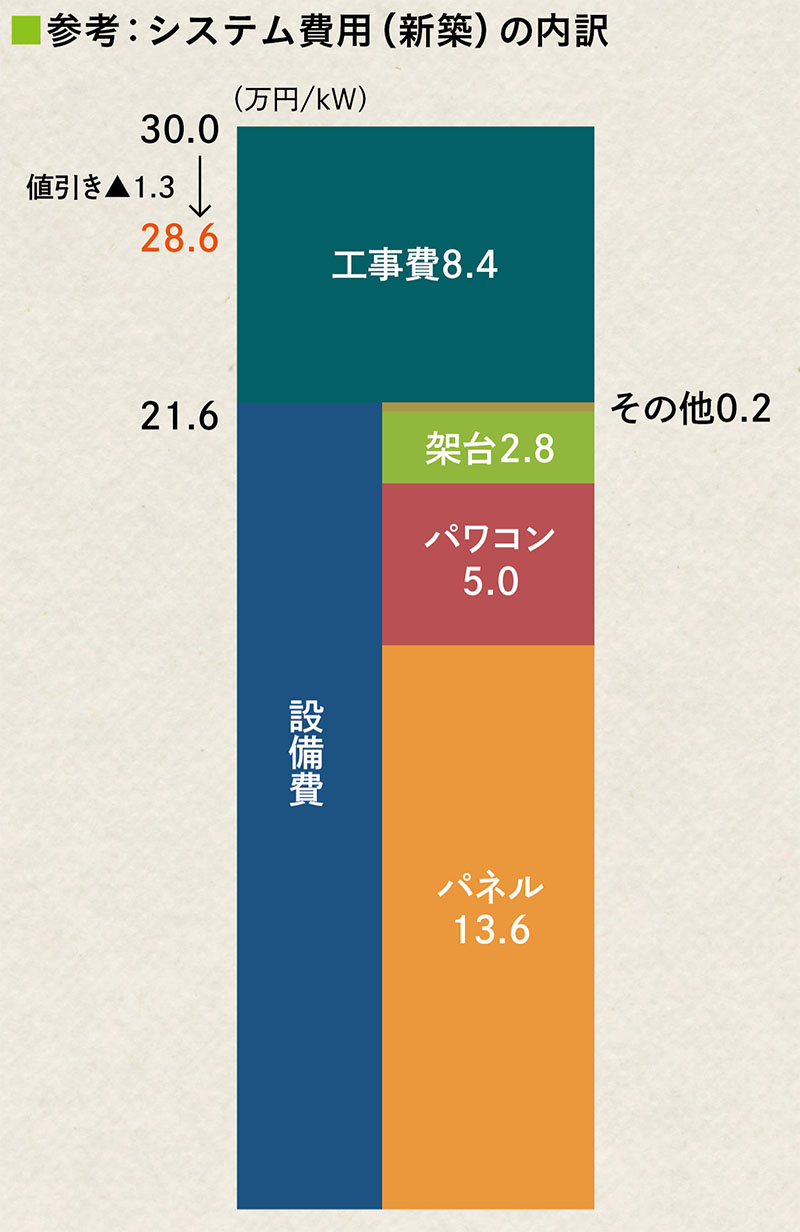

また、既存の住宅への太陽光発電や蓄電池の導入を促進することにも課題があります。ストックと呼ばれる既存の住宅は、新築と違ってそれぞれ状況が異なり、設備の導入コストが膨らみやすいです。いわゆる「下請け」や「孫請け」を多用する日本の商習慣や、販売価格にプッシュ型営業のインセンティブが転嫁されることなどが、導入コストを引き上げる一因だと考えています。全国の事業者の皆さんには、こうした間接コストやソフトコストの無駄を徹底的に省き、切磋琢磨して新たなビジネスモデルを構築してほしいと考えています。

出典:経済産業省・資源エネルギー庁より筆者作成

PROFILE

NPO法人 環境エネルギー政策研究所(ISEP)

所長

飯田哲也氏

自然エネルギー政策の革新と実践で国際的な第一人者。持続可能なエネルギー政策の実現を目的とする、政府や産業界から独立した非営利の環境エネルギー政策研究所所長。

X:@iidatetsunari

取材・文:山下幸恵(office SOTO)

SOLAR JOURNAL vol.53(2025年春号)より転載

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会