2018年の再エネ導入~コスト削減のポイントと課題は?

2018/02/27

2017年7月、経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長に就任した髙科淳氏。それまでも同部政策課長として、エネルギー基本計画やエネルギーミックスの策定等に尽力してきたエキスパートだ。髙科氏は、日本の再エネをどこに導くのか?2018年の政策課題を聞いた。

入札のさらなる活用など

コスト競争力強化を図る

再生可能エネルギーの最大限の導入を、国民負担を抑えながら、どういうふうに図っていくか。2018年も、昨年に引き続き、それが最も重要なテーマです。そのためには、発電コストをいかに引き下げるかが大きなポイントであり、第1の軸となります。昨年は太陽光に入札制度を取り入れましたが、これもコスト低減に向けた取り組みの一環です。上限21円に対して17円台の落札価格がでるなど、一定の効果をみることができました。

しかし、まだまだ全体としては高いので、より安い電源を入れていけるよう、制度設計をしっかり行ってまいります。 2018年度から、バイオマス発電についても入札制度を導入する方向で議論が行われていますが、入札はけっして再エネにブレーキをかけたいから行うのではありません。国民負担の上限がある中で、たくさんの再エネを入れていくためには、価格的にも競争力のある電源であってもらわなくてはならないのです。

系統制約の緩和・解消

調整力の確保も課題

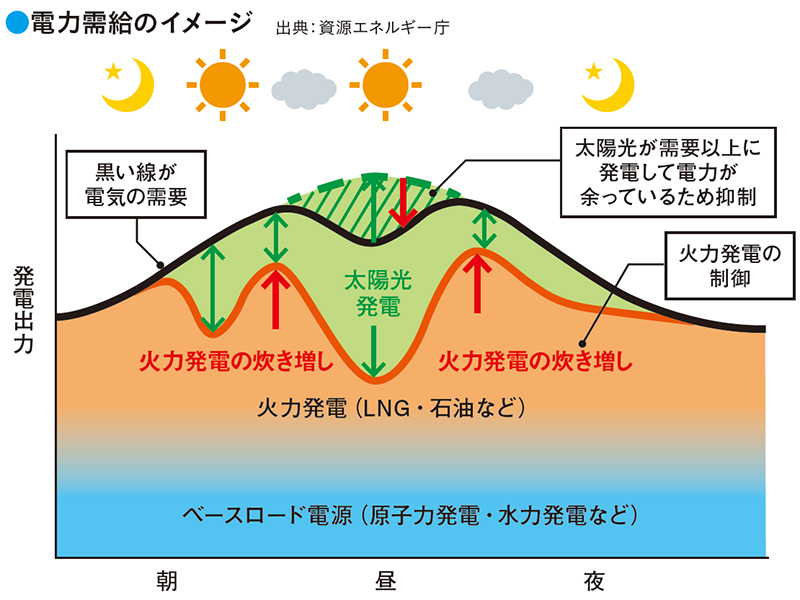

既存の電力系統を最大限有効に活用するためには、どうすれば 良いか。これが、コストに並ぶ 2つめの軸であり、2018年に解決すべき課題です。再エネの導入拡大が進む中、従来の系統運用のもとで系統制約が顕在化してきています。将来的には系統増強についても検討していかなければなりませんが、まずは既存の系統を柔軟に運用し、系 統制約の緩和・解消に努めていく方針です。

現在、有識者会議で検討していただいている「日本版 コネクト&マネージ※」などが、そのための施策となります。系統運用に関連して、調整力の確保も大きな課題です。自然変動電源である再エネのさらなる導入拡大にあたっては、出力変動に 対応し、電力需給バランスをとっていくために、調整力が欠かせません。当面は、燃料の投入量によって出力をコントロールできる火力発電が調整力となりますが、最終的にはカーボン・フリー化も視野に入れていかなければならないでしょう。

広域的な調整力の調達・運用、発電事業者と送配電事業者の適切な役割分担、蓄電池や水素の活用など、必要な質と量の調整力を効率的に確保するための方策を検討してまいります。

※コネクト&マネージ:Connect & Manageとはイギリスやドイツなどで採用されている系統接続に関する制度。限られた既存の電線をうまく活用して、電源を最大限接続していくための仕組みとされる。これまでと比べて、増強工事を減らしつつ、より多くの電気が送れるものと期待されている。

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会