住宅用太陽光は自家消費時代に突入! 卒FIT後の市場はどうなる?

2019/11/18

卒FITの開始とともに、住宅用太陽光に改めて「自家消費」の流れが生まれている。本来、自家消費を前提にスタートした日本の住宅用太陽光。FITの抜本的見直しによって産業用太陽光も自家消費へとトレンドが大きく移り変わっている。ここでは、住宅にフォーカスし、「自家消費」の最前線をお届けする。

太陽光発電で助かった

台風の被災者の声

「1週間程度停電が続いたが、太陽光発電のみで電気が供給できて大変助かった」。

千葉県に重大な被害をもたらした台風15号は、大規模停電を引き起こし、多くの家庭が生活に困る事態に陥った。

そんな中、太陽光発電協会(JPEA)が今年10月17日に住宅用太陽光発電の自立運転について、実態調査の結果を公表した。それによれば、被災したケースにおいて、いかに自家発電が救いとなるかが明らかとなった。

なぜなら、太陽光発電システムさえあれば、蓄電池を併設していなくても、停電時に自立運転機能を使って発電できるからだ。

この調査は、台風15号による停電に際し、太陽光発電の自立運転機能の活用について9月20日から10月10日にかけてヒアリングしたもの。調査対象は、JPEAの会員企業を通じて住宅用太陽光発電を設置した顧客だ。

このうち、蓄電池を併設していない家庭は486件、そのうち388件(79.8%)が自立運転機能を利用し、停電時に有効活用したという。

自立運転機能を利用した人からは「冷蔵庫を使うことができたので、食べ物を腐らせずに済んだ」「日中に冷蔵庫・洗濯機・扇風機・テレビが使えた」「近隣の方へ携帯の充電などで貢献できたことが嬉しかった」といった声が届いた。

一方で、約20%が自立運転機能を使っていなかったという現状も浮き彫りとなった。その理由は操作方法が分からないなど、機械の取り扱いに関して周知不足だったことがある。JPEAもこの点は今後改善していく方針を掲げている。

なお、蓄電池やEVなどの蓄電機能を併設したシステムを導入している家庭は1799件。そのほとんどが、自立運転機能を利用したと見られている。

転機の2019年問題

卒FIT後の行方

このように普段の生活だけでなく、災害時にも役立つ住宅用太陽光発電は今、転機を迎えている。その理由は、2009年から始まった余剰電力買取制度(2012年に再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)に移行)の満期終了にある。

余剰電力買取制度の時代はそこまで住宅用太陽光発電は浸透していなかったが、2011年の東日本大震災で東京電力が計画停電を実施するなどの事態を受け、消費者の自家発電への関心が高まった。

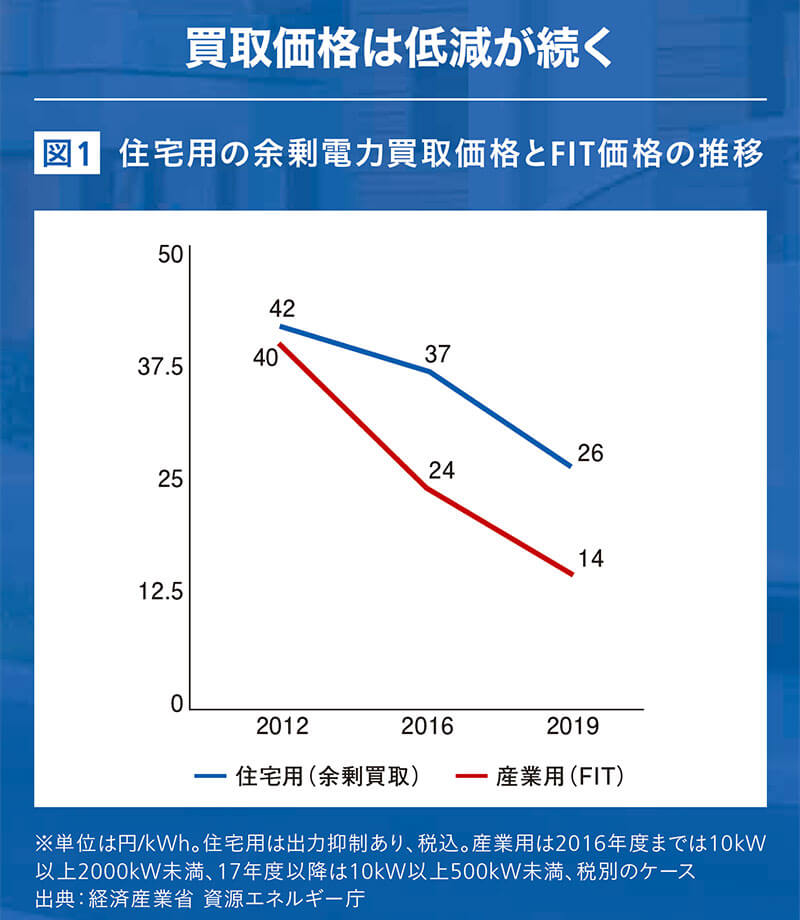

その直後にFITが始まり、太陽光発電への投資が盛んになった。その後、住宅用の買取価格は2012年度の42円/kWhから今年度には26円/kWhまで年々下がり、産業用も40円/ kWhから14円/kWhまで下がった【図1】。

FITは電気料金に含まれる「再エネ発電促進賦課金」によってまかなわれている。そのため、国民負担が大きいという批判が出ていた。

また、国もいずれは「卒FIT」するという旗印のもとで、再エネ政策を進めてきた。そして今年11月から、10kWh未満(主に住宅用)については、電力の買取期間が10年間の満期を迎えて順次終了していく。これが「2019年問題」といわれており、住宅用太陽光発電の転換点というわけだ。

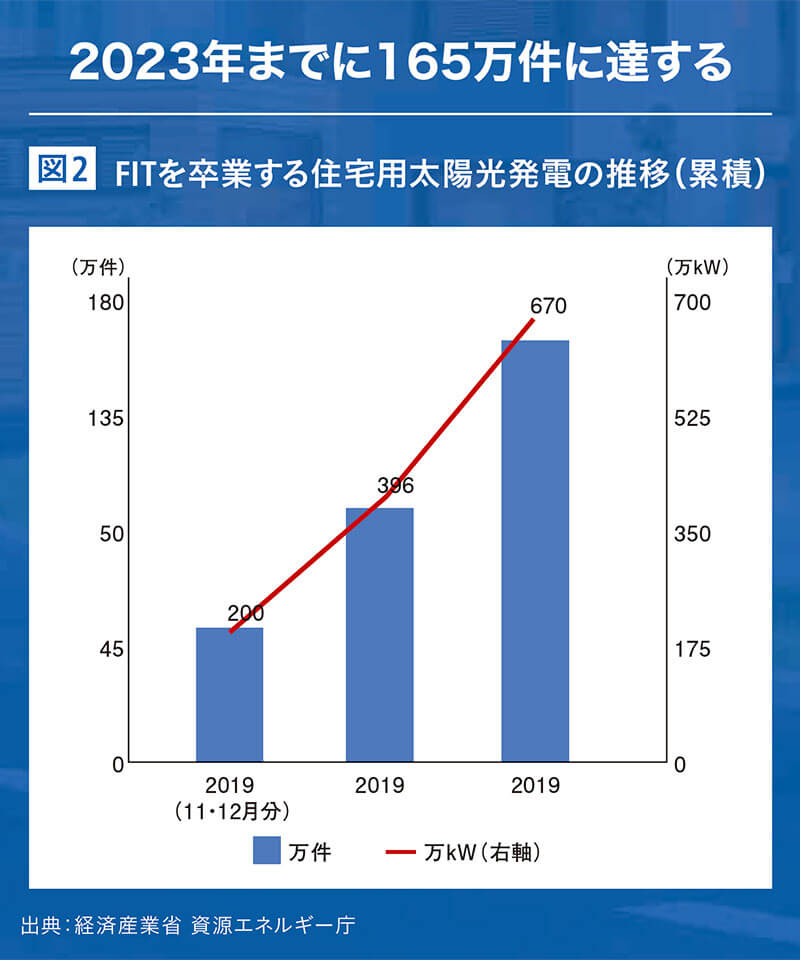

【図2】のように、同年12月末までに53万件、200万kWが卒FITし、2023年には累積で165万件、670万kWに上る。

期間終了後の電力買い取りについては、東京電力などの大手地域電力会社、新電力会社、積水ハウスや大和ハウス工業などのハウスメーカーらが相次いで、10円/kWh前後での買い取り継続を発表。電気契約における顧客の争奪戦がすでに始まっている。

グリッドパリティで

住宅用市場は伸びる

卒FITするとはいえ、住宅用太陽光発電市場は今後も伸びると予測されている【図3】。

2017年には導入量が3万戸、11.6GWだったものが、2030年には14万戸、41.7GWとおよそ4倍に増えると見込まれている。

その背景には「グリッドパリティ」がある。再エネの発電コストと既存の電力コストが同等かそれより安くなるポイントのことだ。

住宅用太陽光発電ではすでにグリッドパリティを達成しているとされており、発電コストは2017年の27.2万円/kWから2030年には10.8/kWまで、およそ3分の1まで下がるとみられている。

そうなると、発電した電気を売電するよりも自分で使ってしまった方がお得になる。そのため、今後は自家消費時代が訪れるーーそれが多くの太陽光発電業界関係者の見方なのだ。

取材・文/大根田康介

SOLAR JOURNAL vol.31(2019年秋号)より転載

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会