【EMS専門家が監修】系統用蓄電池のビジネスモデル、他社に差をつけるためのEMSの基礎知識

2025/04/28

系統用蓄電池ビジネスには、さまざまな業界から参入を希望する事業者がいる。系統用蓄電池ビジネスを成功に導く鍵となる「エネルギーマネジメントシステム(EMS)」について、EMSの専門家であるメテオコントロールジャパンの山時義孝社長が詳しく解説する。

1.系統用蓄電池のビジネスモデル 蓄電池は高値で約定する傾向

2.系統用蓄電池におけるEMS(エネルギーマネジメントシステム)の基本 一次調整力での制御のポイント

3.蓄電池側のEMSの仕組みとフィードバック制御の重要性

4.カスタマイズでのシステム構築 EMSの導入コストは?

5.日本の系統用蓄電池ビジネスの課題 メテオコントロールができること

系統用蓄電池のビジネスモデル

蓄電池は高値で約定する傾向

系統用蓄電池とは、電力系統に直接接続する蓄電池で、系統に対して直接充電・放電する機能を持つ。太陽光発電や風力発電といった変動性の再生可能エネルギーは、気象や天候によって出力が左右される。そこで、系統用蓄電池の充放電機能によって電気の需給バランスを維持することができれば、安定供給や再エネの有効活用に役立つと期待されている。

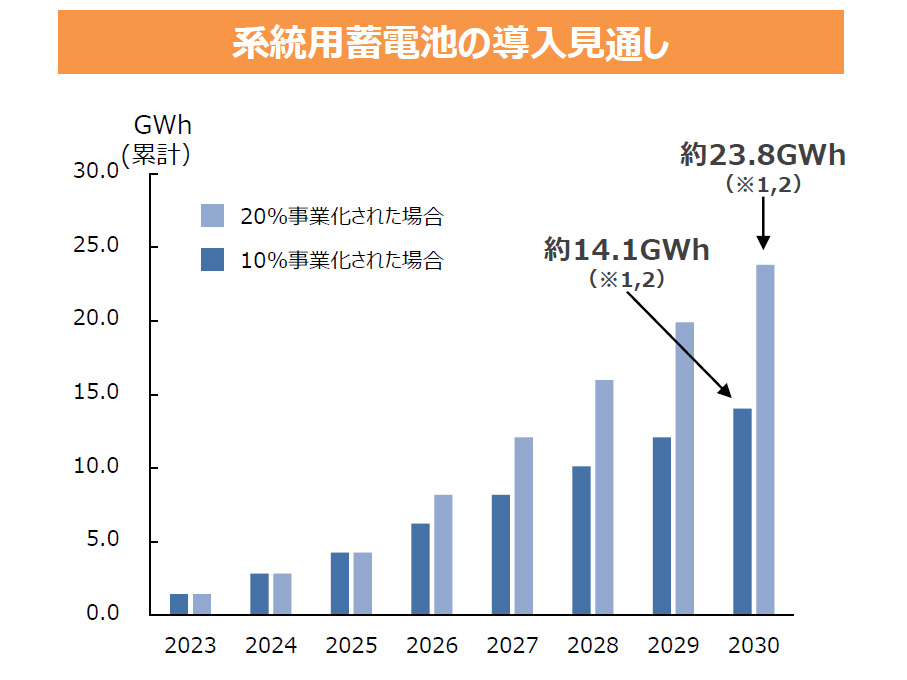

そうした期待から、系統用蓄電池の導入量は今後も伸びていくと予想されている。下図は、経済産業省・資源エネルギー庁が発表した国内における系統用蓄電池の導入の見通しだ。系統用蓄電池の容量(GWh)は、2030年には現在の約3〜4倍になる可能性があるとしている。

系統用蓄電池の導入見通し(出典:資源エネルギー庁)

系統用蓄電池の導入見通し(出典:資源エネルギー庁)

系統用蓄電池のビジネスモデルは現在、容量市場、需給調整市場、電力卸市場という3つの市場へ価値をそれぞれ提供し、収益を上げるスタイルが主流だ。中でも、収益アップの鍵を握るのは、電気の需給バランスを維持するための需給調整市場だと山時氏は説明する。「需給調整市場の足元の状況としては、他の電源よりも系統用蓄電池の方が高値で約定する傾向にあります」。

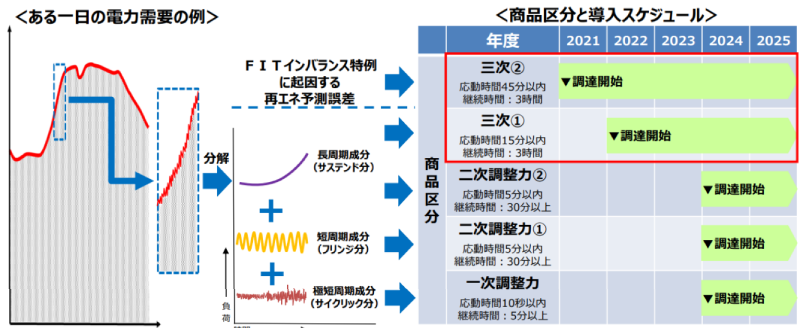

需給調整市場には、一次調整力、二次調整力①、二次調整力②、三次調整力①、三次調整力②という5つの商品があり、複数の商品に入札する複合入札も認められている。「特に、一次調整力、三次調整力②、複合商品で、蓄電池が高値で約定しています。約定価格が高く、募集量に対する約定量が少ない一次調整力と複合商品に、蓄電池のビジネスチャンスがあると考えています」と山時氏は話す。

需給調整市場で取り扱う商品と導入スケジュール(出典:資源エネルギー庁)

系統用蓄電池における

EMS(エネルギーマネジメントシステム)の基本

一次調整力での制御のポイント

山時氏が注目するのは、周波数調整などもっとも難しい技術要件が課されている一次調整力だという。「一次調整力は、指令を受けて10秒以内に応動しなければなりませんが、むしろ、この要件は応動速度が速い系統用蓄電池に適しています。ただし、それには蓄電池を自端制御できるエネルギーマネジメントシステム(EMS)が欠かせません」と指摘する。

自端制御とは、周波数の変動に合わせて、蓄電池がオフラインの状態で自ら制御することだ。一般的に、アグリゲーターによる制御はオンラインで遠隔から行うが、自端制御は蓄電池側で行う。なぜ自端制御が重要なのかというと、「一次調整力の周波数制御では、オンラインを通じた遠隔制御では間に合わない場合があります。蓄電池側にEMSがなければ、より高速な制御をかけることができないのです」(山時氏)。

さらに、系統用蓄電池ビジネスの収益アップを目指すには、次の3つのポイントを押さえたEMSの導入が近道だという。「1つ目は、パワーコンディショナ(PCS)などの機器とアグリゲーションのシステムとの連携や互換性があること。2つ目は、周波数制御や、系統の安定化に向けた無効電力の制御が可能なこと。そして3つ目は、太陽光発電との併設時、出力制御やアグリゲーターの指令を受ける場合など、複雑なシステムにも対応できることです」と、山時氏は高度な制御システムの重要性を強調する。

蓄電池側のEMSの仕組みと

フィードバック制御の重要性

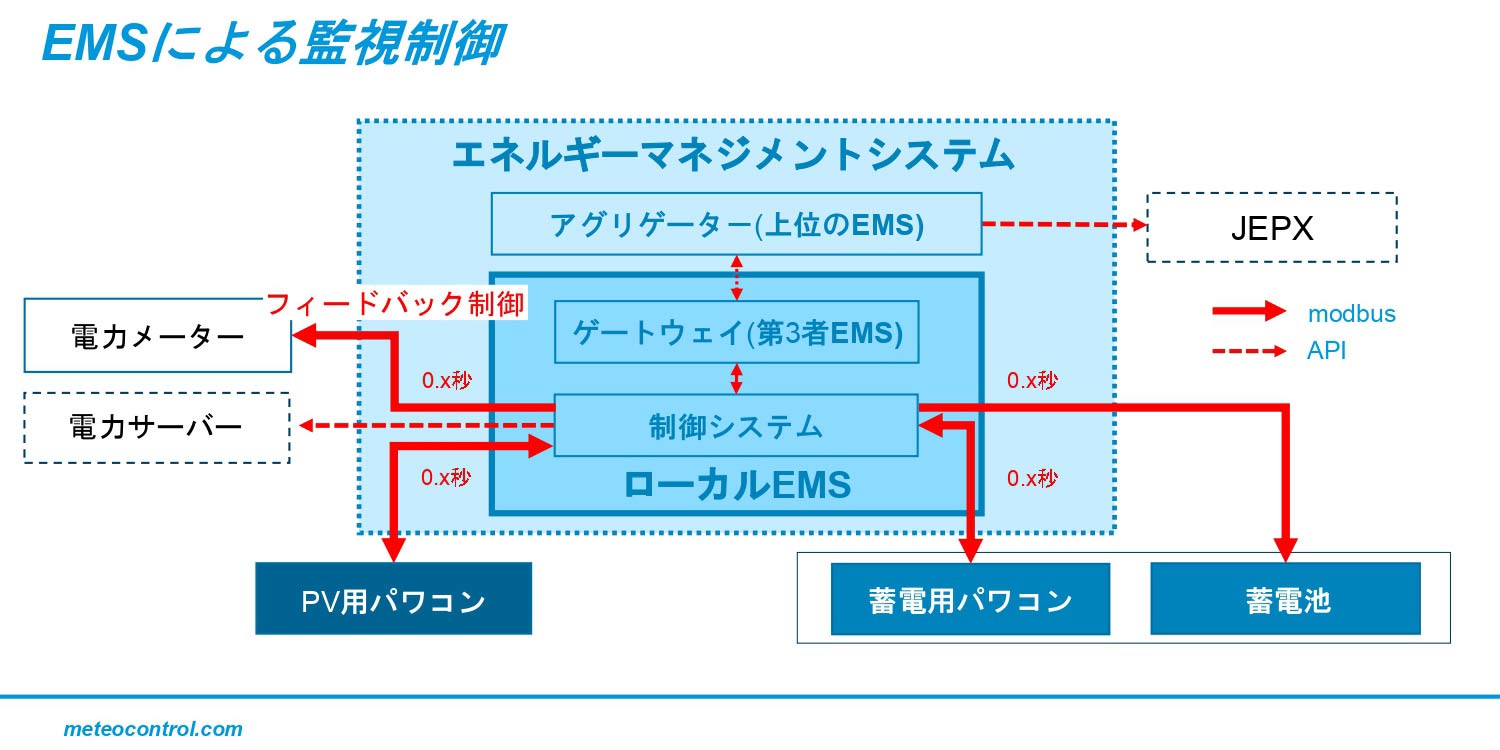

EMSによる監視制御のイメージ(出典:メテオコントロールジャパン)

EMSによる監視制御のイメージ(出典:メテオコントロールジャパン)

EMSの仕組みを理解するために、アグリゲーターのEMSを「上位のEMS」、蓄電池側で自端制御を行うEMSを「ローカルEMS」と区別する。上位のEMSとローカルEMSの関係は上図の通りだ。「ローカルEMSには、周波数などの自端制御の他、発電や充放電の監視制御、異常検知とアラート、不具合の予防保全といった機能が備わっています。アグリゲーターのEMSと比較すると、よりエンジニアリングに近い機能が特徴です」(山時氏)。

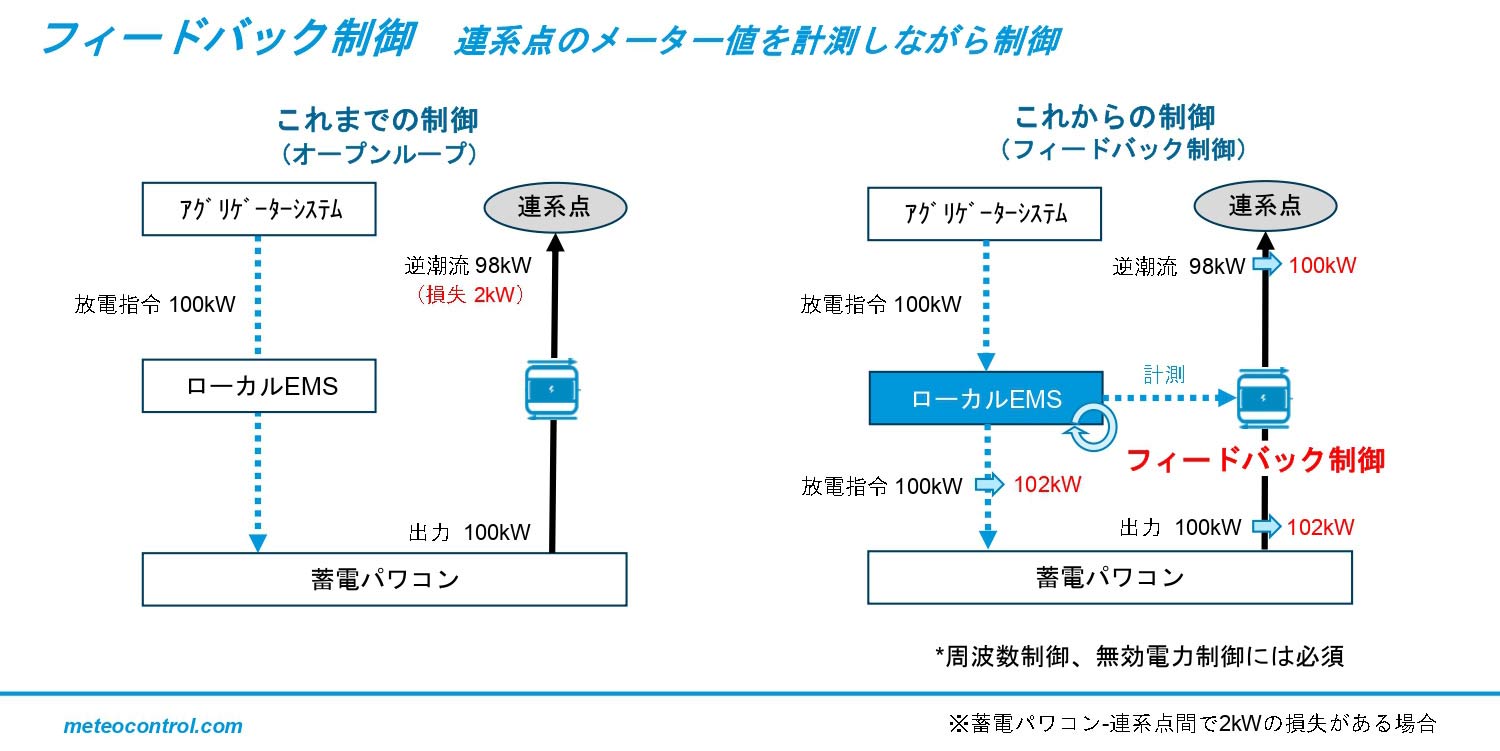

一次調整力で求められる周波数制御をクリアするには、ローカルEMSの制御方法も見極める必要があるという。「例えば、これまでは、アグリゲーターから100kWの放電指令がでた場合、ローカルEMSはそれを蓄電池にそのまま伝えていました。その結果、電気の損失が考慮されず、最終的な逆潮流が98kWに減少してしまうなど、当初の指令を達成できず失敗と判定されてしまうケースがあります」。

フィードバック制御のイメージ(出典:メテオコントロールジャパン)

フィードバック制御のイメージ(出典:メテオコントロールジャパン)

こうした失敗を防ぐため、これからのローカルEMSには、より確実に指令を実行するための「フィードバック制御」が必要になるという。「フィードバック制御とは、電力メーターの数値を確認して、指令をきちんと実行するための制御です。先の事例では電気の損失が考慮されませんでしたが、フィードバック制御では2kWの損失を検知して、ローカルEMSが蓄電池に2kW多く放電する指示を出します。これによって、当初のアグリゲーターの指令をクリアできるようになります」とフィードバック制御の仕組みを説明する。

カスタマイズでのシステム構築

EMSの導入コストは?

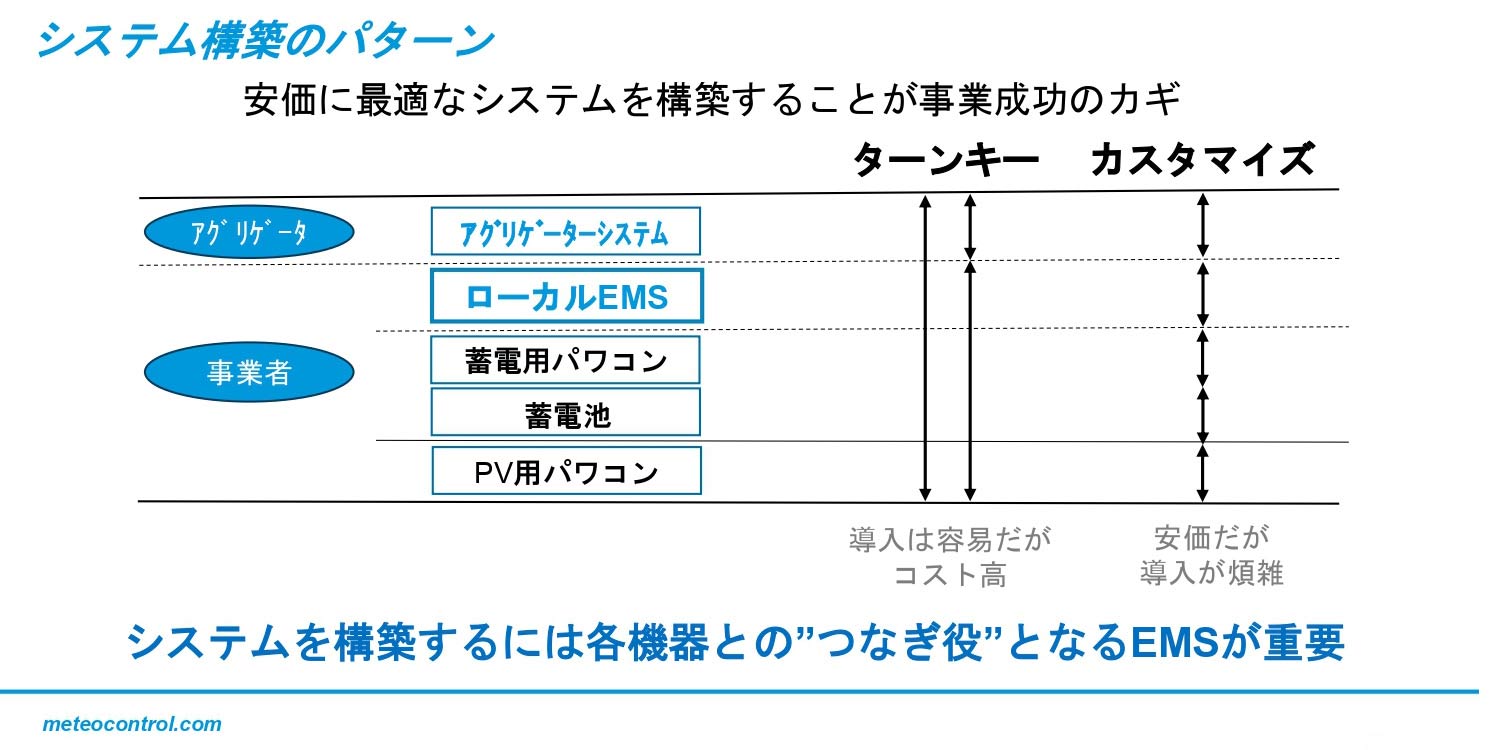

系統用蓄電池のシステム構築のパターン(出典:メテオコントロールジャパン)

系統用蓄電池のシステム構築のパターン(出典:メテオコントロールジャパン)

系統用蓄電池ビジネスに取り組む際、全体のシステムの構築方法には大きく分けて2パターンがある。1つ目は、蓄電池メーカーなどが蓄電池やPCSなどの機器からEMSまで、すべて取り揃える「ターンキー」というパターン。導入までをワンストップで依頼できるため、手間が少ないが、コストが高くなりやすいという側面もある。

2つ目の「カスタマイズ」は、機器やEMSなどをそれぞれ調達し、1つのシステムに組み上げていくパターンだ。ターンキーの場合よりコストを抑えやすい。一例を挙げると、ローカルEMSのプロバイダであるメテオコントロールの機器を導入する場合、「カスタマイズ」の初期費用は約330万円。しかし、機器とシステムの互換性の確認など、専門知識がないと、導入が難しい場合もある。海外では、カスタマイズ型の系統用蓄電池ビジネスが一般的だが、日本ではまだ珍しい。

その背景について、山時氏は、「それぞれの機器やEMSを最適に組み合わせるシステムインテグレーターが少ないことが原因の1つだと考えています。また、システムを構築するには、各機器との“つなぎ役”を果たすEMSが極めて重要な役割を果たします」と話す。

日本の系統用蓄電池ビジネスの課題

メテオコントロールができること

系統用蓄電池ビジネスが今後、さらに加速していくと、事業者間の競争も厳しさを増していくと予想される。その中で、系統用蓄電池ビジネスを持続的なものにするためには、運用の精度が高く、信頼されるエネルギーリソースになることが大切だ。山時氏は、「日本ではまだ、一次調整力の周波数制御や無効電力のコントロールは一般的ではありません。しかし、先行する欧州の市場ではこれらの運用がすでに行われています。日本の需給調整市場でもこうした要件が求められることは明白であり、事業者はそれに対応することが求められます」と強調する。

「しかし、国内には系統用蓄電池をカスタマイズできるシステムインテグレーターやEMSがまだ多くありません。その中で、前述した世界のトレンドを先取りするには、欧州の知見を持つサプライヤーを活用することがおすすめです。ドイツに本社があるメテオコントロールは、世界140ヶ国に計測制御システムを導入した実績を持ちます。欧州の需給調整市場でのノウハウなどを基に、システムインテグレーションに関するアドバイスも可能です。系統用蓄電池ビジネスで不明な点があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください」と力を込める。

EMS専門家

代表取締役 山時義孝氏

取材・文:山下幸恵(office SOTO)

Sponsored by メテオコントロールジャパン株式会社

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会