同時市場導入へ詳細な検討がスタート、課題が多く実現に不透明感も

2025/03/31

経済産業省と電力広域的運営推進機関は第7次エネルギー基本計画の公表を受けて、2月に「同時市場のあり方等に関する検討会」を再開した。電力取引市場を大きく変えることになる同時市場の導入に向けて詳細な検討が進められることになるが、課題も多く実現には不透明感が残る。

電力ひっ迫回避と

変動制再エネ導入拡大への備え

同時市場は、現状の需給調整取引における課題の解決や、将来の変動性再生可能エネルギー(VRE)の大量導入に対応可能な市場制度として検討されている。必要な供給力(kWh)と調整力(ΔkW)を同時に取引する市場のことである。「ΔkW」は実需給時点で時間帯ごとに必要な電源の能力を予め確保しておくことで、「デルタキロワット」と読む。

現在、供給力(kWh)は日本卸電力取引所のスポット市場で、調整力(ΔkW)は一般送配電事業者が行う調整力公募や、送配電網協議会が運用する需給調整市場を通じて調達されている。しかし、市場の制度や仕組みが別々のものであるため、これを整理して手続きなどをシンプル化し、全体コストの最適化を図ることが同時市場の狙いとなる。経産省と電力広域的運営推進機関(OCCTO)は昨年9月まで12回にわたり検討を重ね、同年11月に中間とりまとめを公表した。

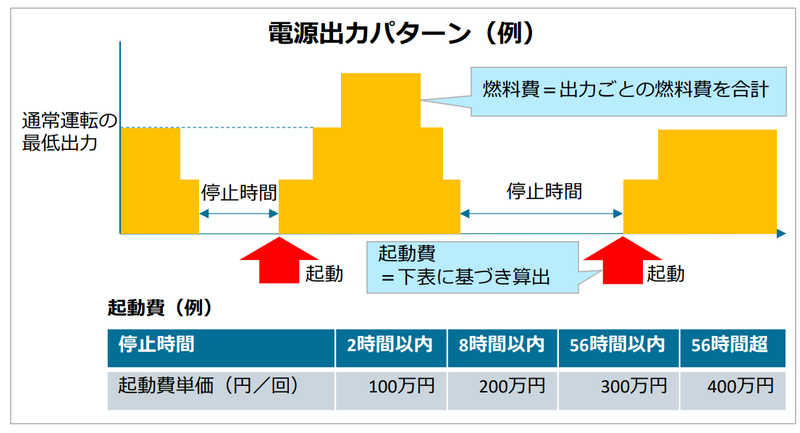

火力発電の電源出力パターン(出典 経済産業省)

同時市場の導入を検討するきっかけとなったのは、2020年12月から翌年1月に発生した電力需給ひっ迫と市場価格の高騰、新規電力会社の撤退などの一連の問題だ。これにより電力供給力を十分に確保する必要性が再認識された。その一方、従来から火力発電は起動費と総燃料費で運転費用を算出しているが、市場取引では一つの単価で表現する必要があり、特に起動費をどう入札価格に盛り込むかが難しい問題となっている。さらに今後のVRE導入拡大によって需給調整力がより重要となり、将来的には系統混雑の増加も想定されるなど、電気の需給バランスを保つ調整力の確保の重要性も高まってきた。

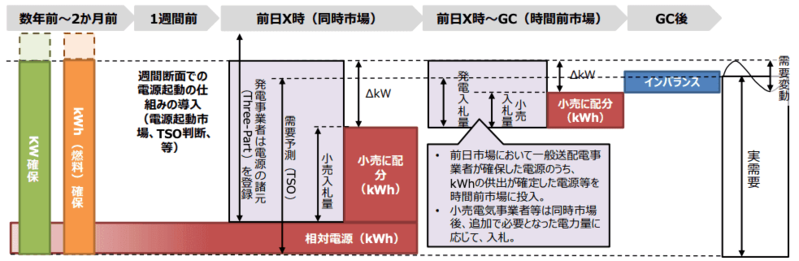

これらの課題を解決することができる市場制度として、欧米などの一部で既に導入されている同時市場が提案された。同時市場は電源の売り入札を起動費、最低出力費用、増分費用カーブの3つの情報を登録する方法(Three-Part Offer)で行い、電力量(kWh)と調整力(ΔkW)を同時に取引し、約定させる市場として設計されている。その具体的イメージは下図の通り。

同時市場の制度イメージ(出典 経済産業省)

SCUC、SCED入札で

混雑費用を大幅低減

中間報告では、同時市場の基本要素として①kWhとΔkWを同時取引して約定する「同時約定」、②発電事業者の同時市場への入札義務、③電源の入札は「Three-Part Offer」を登録することで適正化、④約定電源と出力量はThree-Part 情報に基づき、系統制約など(SCUC・SCED)を考慮して決定、⑤発電バランシンググループ(BG)が自ら電源起動・出力量を確定させる入札方法も選択可能とする、⑥kWh価格は同時最適結果のシャドウプライス(需給均衡点における限界費用)とし、起動費などの回収不足が生じる場合には個別の支払いにより請求漏れを防止する、⑦時間前同時市場を導入し、前日市場から実需給までの間にSCUCを繰り返して行い、発電・需要BGによる取引を可能とすると規定。これにより、売り入札不足を原因とする価格高騰の防止や、変動性再エネ電源の増加に対応するための十分な調整力の確保などの効果が期待されるほか、ThreeーPart Offerによって、運転費用面で最も経済的な電源態勢を取ることが可能となる。

※ SCUC、SCEDとは、Security Constrained Unit Commitment、Security Constrained Economic Dispatchの略。

系統制約などを考慮した上で、電源の起動停止計画(UC)、最も経済的な出力配分(ED)を行うことをいう。

さらに、電源の起動停止計画と、最も経済的な出力配分(SCUC・SCED)で約定電源を決定する上で系統制約をあらかじめ考慮することにより、混雑処理費用の低減が可能となるとした。例えばSCUCの導入により混雑処理費用が959~1,252億/年の低減が可能と試算している。そして時間前同時市場を導入することで、VRE導入により需給予測の変化に応じた、柔軟な電源態勢の組替えを可能とすることで安定・効率的電源運用が可能となるといったメリットを強調している。

詳細はまだ不透明

実現危ぶむ声も

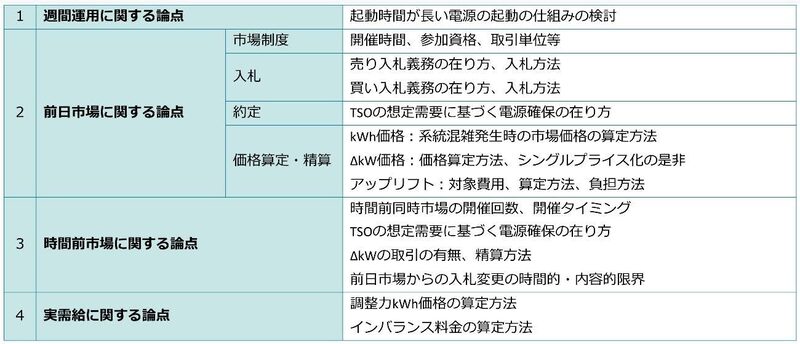

同時市場 制度設計の論点(出典 経済産業省)

一方、今後の検討内容としては、小売電気事業者の買い入札の方法、調整力の市場価格の算定方法、時間前市場の詳細設計など、そして市場運営者のあり方など、同時市場の仕組みをより具体化するための議論を進める。特に同時市場の制度設計では、根幹となる入札・約定・価格算定・精算機能などについて検討項目を整理する。前日市場および時間前市場、実需給に関しては入札方法や価格算定方法、市場開催回数およびタイミング、需要想定に基づく電源確保のあり方、ΔkWの積算方法などについても検討を進めていく。

ただ同時市場には不透明な部分が多く残されている。運営主体については、そのあり方や導入準備の進め方などを今後検討していくとしており、具体的なイメージは示されていない。一方で運営主体には高度な約定処理能力、需給予測の高度化などの能力も求められるため、予見性のある導入スケジュールの提示が必要だが、それも今後の検討課題となる。

さらに「同時市場は電力発送電が完全に分離された市場で有効となる手法であり、現在の日本の電力市場の形ではうまく機能しない」という指摘もある。政府は同時市場の導入に向けて方針を固めつつあるが、約定の処理や需要予測の精緻化といった技術的な問題などから、実現の可能性を危ぶむ声もある。

同時市場の導入は、電力需給取引制度を大きく変更することになる。その影響は電力事業者だけでなく、システムを構築する機器・システム提供者にも変革を促すことになるだけに、今後の検討の行方を注視していく必要がありそうだ。

DATA

取材・文/宗 敦司

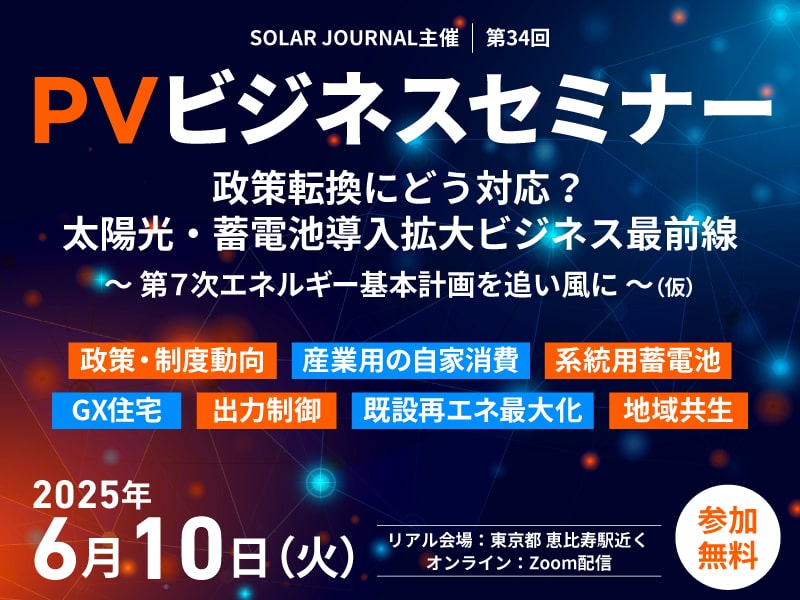

6月10日(火)に開催する「第34回PVビジネスセミナー」では、エネルギーリソースアグリゲーション事業協会 蓄電池WG主査でE-Flow合同会社蓄電池事業部 部長の平木真野花氏が「需給調整市場の本格運用から1年 収益最大化のポイント」というテーマで講演します。

新たに策定された「第7次エネルギー基本計画」では、2040年度の再生可能エネルギーの導入量を大幅に引き上げる目標を掲げています。そのためには特に導入がしやすい太陽光発電と蓄電池の普及を加速させる必要があります。経済産業省や環境省の2025年度の政策方針とともに、産業用の自家消費やPPA、系統用蓄電池の最新動向、国内外で開発された最新テクノロジーなどを紹介します。

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会