【FIT/FIP大幅改正②】初期投資支援スキームで、屋根上の太陽光ビジネスが変わる!!

2025/04/16

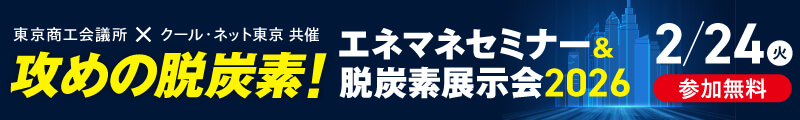

FIT/FIP制度において、適用期間を初期と後期の二段階に分割し、前半に高価格、後半に低価格を設定する新たな仕組みが導入された。初期投資支援スキームによりキャッシュフローが改善。新たなビジネスモデルの構築にも期待が高まる。

1.初期投資支援スキーム 創設の経緯は?

2.自家消費と矛盾しない初期投資支援価格

3.国民負担を抑制しつつ投資回収を早期化

4.自家消費の主流が変わる産業用太陽光の余剰売電

5.住宅用太陽光に新プラン 事業者の収益機会も拡大

初期投資支援スキーム

創設の経緯は?

FIT/FIP制度においては、これまでも事業用太陽光発電に屋根設置区分を新設し、地上設置区分より高いFIT/FIP価格を設定する(2023年10月〜)など、屋根設置太陽光の積極推進を図ってきた。

初期投資支援スキームは、こうした流れを強化するものであり、屋根設置太陽光における早期の投資回収を支援することで、事業者の投資促進や需要家の導入意欲を喚起していく狙いがある。「屋根設置太陽光の設置者となる建物所有者について、財務基盤や与信が小さい傾向にあることを踏まえ、早期の投資回収を可能とするために初期投資支援スキームの措置を検討した」(資源エネルギー庁)という。

自家消費と矛盾しない

初期投資支援価格

初期投資支援スキームの制度設計にあたっては、投資回収期間、事業継続・適切な廃棄の確保、自家消費、国民負担などの論点が検討されてきた。

価格設定においては、需給近接型の屋根設置太陽光のメリットである自家消費に対するディスインセンティブが生じないように、FIT/FIP価格を電気料金水準より低くすることが定めれた。電気料金の水準については、2025年度の価格設定に際して想定された自家消費便益の想定値(産業用電気料金水準:19.56円/kWh、家庭用電気料金水準:27.31円/kWh)とし、初期投資支援期間の価格が、これを超えないように設定された。

国民負担を抑制しつつ

投資回収を早期化

同時に、再エネ賦課金による国民負担を抑制する観点から、初期投資支援スキームにより設定されたFIT/FIP価格と、太陽光発電の発電特性を踏まえて加重平均した卸電力取引市場価格の差が、従来の方法で設定されたFIT/FIP価格と加重平均後の卸電力取引市場価格との差よりも、割引現在価値ベース(割引率:2%)で同等または小さくなることとの方針が定められた。

初期投資支援スキームでは、これら自家消費の促進と国民負担の抑制を前提に、適切な廃棄の確保を担保しつつ、投資回収期間の早期化を最大限図ることが目指されている。

出典:資源エネルギー庁

自家消費の主流が変わる

産業用太陽光の余剰売電

2012年7月のFIT制度スタート以降、売電事業として急拡大した太陽光発電。しかし、FIT価格の下落と電気料金の高騰により、屋根設置太陽光の主流は自家消費に移った。とりわけ工場・商業施設などの事業用太陽光発電においては、FIT/FIP制度の制約を受けず、システム構築も比較的容易な完全自家消費型が増えている。

初期投資支援スキームは、FIT/FIP制度のもとで初期の余剰売電を手厚く補助し、投資回収の早期化をサポートしようとするものだ。制度設計上、余剰売電の収入が自家消費のコストメリットを上回ることはないが、無駄にされていた余剰電力を収益化できるメリットは大きい。

初期投資支援期間の価格についてみると、同スキーム導入前の11.5円/kWhから19円/kWhに跳ね上がるわけであり、キャッシュフローを活かした新たなビジネスモデルが生まれることも期待される。今日の太陽光発電とは切っても切れないPPAにおいても、このスキームは起爆剤になるはずだ。

いずれにせよ、充分な売電収入が得られるなら、完全自家消費型のように発電設備の規模を自社の電力需要に合わせて抑制する必要はなくなり、屋根面積をより有効に活用することができる。もちろん、高い売電収入が得られるのは初期投資支援期間に限られるが、その間の高収益と投資回収の早期化を前提に、蓄電池など自家消費に向けたシステムも導入しやすくなるだろう。また、投資回収後は、必然的に自家消費をメインに運用していくことになる。初期投資支援スキームは、屋根設置太陽光の導入を加速化するとともに、自家消費の一層の進展を促すことにも繋がっているのだ。

住宅用太陽光に新プラン

事業者の収益機会も拡大

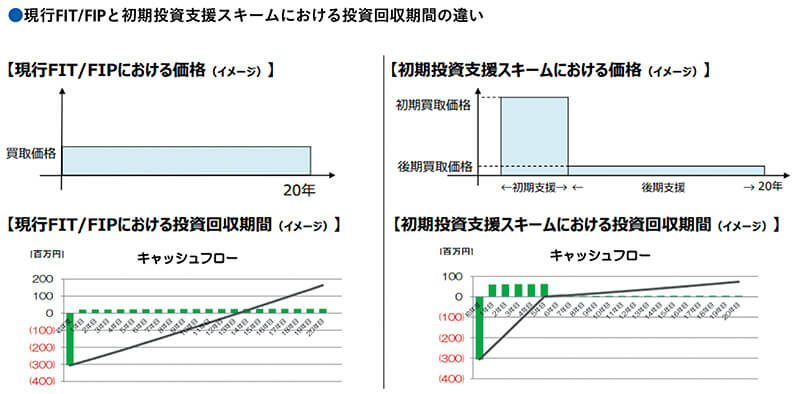

住宅用太陽光発電においても、初期投資支援スキームの果たす役割は大きい。投資回収期間が短縮されることで、消費者の導入意欲が高まることは間違いない(下表)。太陽光発電設備の設置業者やPPA事業者が、初期投資支援を活用した新たなプランを提供する可能性は高い。また、投資回収後の自家消費を見据えたエネルギーマネジメントサービスの需要も増加してくるだろう。

※2024年10月1日から10月7日までの期間において、現在自宅に太陽光発電設備を導入しておらず、過去に検討したものの導入を見送った経験のある、戸建住宅に居住する個人1,080者に対して実施したアンケートより作成。

出典:資源エネルギー庁

取材・文:廣町公則

SOLAR JOURNAL vol.53(2025年春号)より転載

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会