新・自家消費時代の大本命── トライブリッドにしかできないこと

2022/08/09

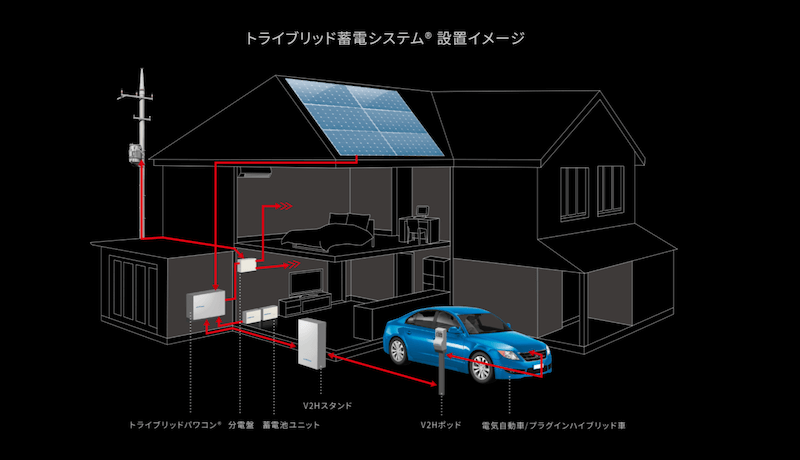

太陽光発電と電気自動車(EV)の能力を活かしきる家庭用自家消費ソリューション。これからのエネルギーライフを支える「トライブリッド蓄電システム」の魅力とは?

EVの普及とともに注目度が高まっているV2H(Vehicle to Home)。EVのバッテリーに蓄えられた電力を自宅内でも使えるようにするシステムだ。家に太陽光発電があれば、その電力でEVを走らせることもできる。

![]()

新しくなったトライブリッド蓄電システム®「ESS-T3シリーズ」。蓄電池ユニット、V2Hスタンド&V2Hポッド、トライブリッドパワコン®、リモコンの主に4つの製品から構成される。

昼間EVを走らせていても、

太陽光の電気をためておける!

ただし、太陽光でEVを走らせるためには、従来、発電している時間帯にEVを充電しなければならなかった。昼間、家の駐車スペースにEVを置いておく必要があったのだ。

一方、ニチコンのトライブリッド蓄電システムなら、日中EVを走らせていても、蓄電池にためた電気を使って、いつでもEVに充電できる。もちろん、昼間、ダイレクトにEVに充電することも可能だ。さらに、系統電力をプラスしたハイスピード拡張充電により、大容量化するEVにも対応する。

災害時の大規模停電でも安心!

蓄電池+EVの大容量バッテリー

トライブリッドは、「太陽光発電+V2H+蓄電池」のトータルソリューションだ。太陽光発電とV2Hと蓄電池それぞれを、トライブリッドパワコン1台で高効率に制御する。

全負荷200Vを標準装備しているので、災害などの停電時にも、家じゅうの家電機器をストレスなく使い続けることができる。蓄電池とEVバッテリーのダブル蓄電があれば、長期の停電でも不安は少ないだろう。

電気代が減るだけじゃない、

クルマの燃料代がかからない!

トライブリッド蓄電システムのコスト削減効果は大きい。太陽光で発電した電力をフルに自家消費することができるので、電力会社から買う電気を大幅に減らすことができる。さらに、クルマを走らせるための燃料代をゼロにすることも夢ではない。EVならガソリン代がかからないのは当然だが、充電スタンドで払っていた充電代もいらなくなる。

![]()

V2Hポッドなど使い勝手も向上

デザイン性も機能性もアップ!

今年、トライブリッド蓄電システムはデザインを一新。設置スペースを取らないV2Hポッドなど、ユーザーにとっての使い勝手も大幅にアップした。

蓄電システム企画部部長の大野隆司氏はいう。「太陽光の売電単価が電気料金を下回り、自家消費をした方が経済性の高い時代となりました。ガソリン代の高騰が続き、クルマに乗るのも大変な時代になってきています。また、自然災害も増え、非常時への備えが急務ともなっています。トライブリッドは、こうした社会状況に対応し、家庭からの環境対策を応援するソリューションなのです」。

卒FIT家庭はもちろん、新規に太陽光発電を設置する家庭も、V2Hに関心があるならトライブリッドを検討したい。EVだけでも、蓄電池だけでも不可能だった高い自家消費率を実現することができるだろう。

PROFILE

ニチコン株式会社

電源センター 電源システム企画部 部長

大野隆司氏

問い合わせ

ニチコン株式会社

京都市中京区烏丸通御池上る

(製品に関するお問合せ)

TEL:0120-215-086

取材・文:廣町公則

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会