FIP制度始まる2022年を占う。『蓄電池の10年』を革新とともに進め

2022/03/24

太陽光発電市場での大きなトピックの1つは、2022年4月から始まるFIP制度。そしてこれからの10年は太陽光発電に加えて蓄電池の時代だと言われている。2022年の展望やこれからの10年について、環境エネルギー政策研究所 所長の飯田哲也氏が語る。

政策失敗を重ね縮小する市場

制度設計の修正対応を早急に

2022年の大きなトピックは、まず、4月から始まるFIP制度です。買取制度の構造的な問題が解決されないまま始まる新たなFIP制度には懸念があります。構造的な問題とは、太陽光発電市場を急速に縮小させた政策の失敗の積み重ねです。経済産業省の当初の制度設計がずさんで、日本のFIT制度は世界でもっとも後発でしたが海外事例から学ばず、特に“認定時に買取価格を与えて維持する”という世界唯一かつ最大の失敗をしてしまいました。

もう1つの失敗は、FIT制度では、本来、一般送配電事業者が負担すべき系統連系の費用を事業者が負担する「ディープ接続」や、優先接続・優先給電といった系統連系の問題がほとんど解消されていないことです。実質的には電力会社の裁量に委ねられたまま、太陽光発電の出力抑制なども放置されています。

こうした初期の制度設計のミスが、再エネ賦課金の高騰を招き、それを後追い・泥縄で対応しようとして、拙速な入札導入や撤去費用の積立て、地域活用要件、発電側基本料金など、次々に導入される制度が複雑なジャングルと化しています。また、制度初期の高い買取価格が維持された政策ミスで、土木造成費用まで捻出でき、山林の乱開発や地域・市民からの反発につながっています。

昨年末、岡山県美作市議会で「事業用発電パネル税」の条例案が可決されましたが、こうした脱炭素に逆行する政策の背景にあるのも、FIT制度設計の不備と地方政治の劣化です。日本の意思決定の仕組みにも問題があります。

FIP制度に関しては、電力市場が不透明な乱高下を繰り返す状態で、市場連動型の制度がうまく機能するとは思えません。制度リスクが増大し小規模な発電事業者は参入しにくくなります。政府は早急に、ジャングルのように複雑な制度と系統連系の問題を解決する見通しを立て、その対応を加速しなければなりません。その上で、太陽光と蓄電池を合わせて導入する場合には固定価格買取を行うといった制度を導入すべきです。

環境省による脱炭素先行地域の公募は、200億円もの予算額を拡大しつつ5年間継続される交付金制度という異例なもので、同省の意気込みが伝わります。準備期間の短い当初の募集では玉石混淆の脱炭素計画が集まるでしょう。

ただ、脱炭素先行地域に限りませんが、補助制度には、申請する側や役所、事務局に膨大な事務作業が発生し、極めて非効率です。21世紀型の支援制度としては、需要を喚起し消費側のアクションを促す、いわゆる「需要プル型」の制度設計が求められます。

太陽光と蓄電池の時代が到来

事業者の革新で導入拡大せよ

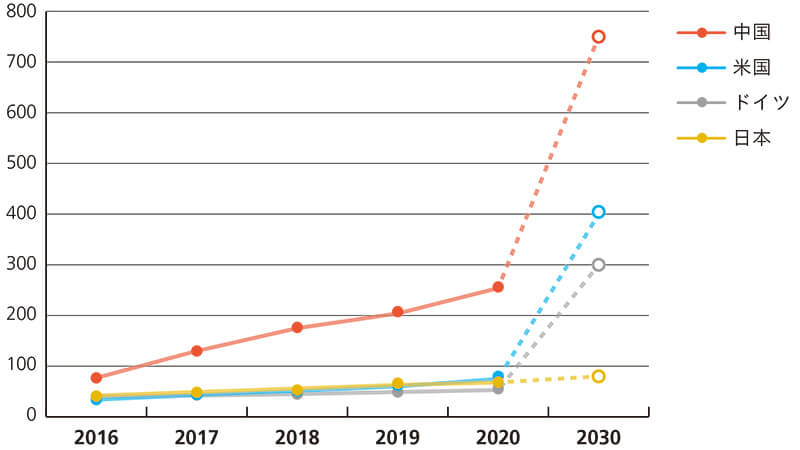

世界の主要国では太陽光の導入容量が爆発的に拡大しています。例えば、中国は2030年に750〜800GW、米国は400GW、ドイツは300GWなど、現状の数倍規模を目標としています。これに反して、日本の太陽光発電市場は縮小の一途を辿っており、今のままでは2030年に100GWにも届きません。

間違いなく、これからの10年は太陽光発電に加えて蓄電池の時代です。世界では「バッテリー・ディケイド(蓄電池の10年)」と呼ばれています。太陽光や蓄電池の拡大には、ソフトコストのさらなる圧縮が必要です。規制の簡素化や標準化と事業者努力の両面で、ハードコストとソフトコストの比率を1対1以下にすることは可能です。同様の課題を抱える米国では、政府が申請や許認可手続きの簡素化アプリ使用を推奨しています。日本もこうした取組みを参考に、太陽光発電事業に携わる一人ひとりが日々革新を続ければ、ソフトコストを低減し、導入拡大につなげることができるはずです。

主要国の太陽光発電導入量の推移

[単位:MW] 出典:IRENA「Renewable energy statistics 2021」より筆者作成 ※2030年は予測値

PROFILE

認定NPO法人 環境エネルギー政策研究所(ISEP)

所長

飯田哲也氏

自然エネルギー政策の革新と実践で国際的な第一人者。持続可能なエネルギー政策の実現を目的とする、政府や産業界から独立した非営利の環境エネルギー政策研究所所長。

Twitter:@iidatetsunari

取材・文:山下幸恵(office SOTO)

SOLAR JOURNAL vol.40(2022年冬号)より転載

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会