2017年の太陽光入札が低調に終わった理由とは?

2018/03/14

2017年度よりスタートした大規模太陽光発電の入札制度。2017年実施された第一回目の入札結果を受けて、早くも詳細制度設計の見直しが検討されている。2018年度、太陽光の入札はどう変わるのか?それは再エネに光明を与えるのか? 気になる変更内容に迫った。

落札価格17円台が出たが

落札確定容量は合計41MWと低調

はじめての入札結果は、2017年11月に発表された。落札者数は9件で、その合計設備容量は約141MWだった。500MWの募集容量に対して、141MWしか落札されなかったのだ。実は、入札に参加した案件が9件しかなく、すべてが落札者となっていた。入札参加案件の合計出力が、はじめから500MWを大きく下回っていたというわけだ。

さらに、落札者のうち5件・計100MWが、事業実施に向けた第2次保証金を納付せず、落札者決定を取り消されるという事態になった。第2次保証金を納めて最終的に落札が確定したのは、全4件・計41MWという結果だった。落札価格は、最低が17.2円/kWhで、最高が21.0円/kWh。

17円台という安値が出たとはいえ、入札募集要綱で示されていた上限額いっぱいの高値(21.0円)でも落札された恰好だ。入札合計が募集容量に達していなかったため、上限額以下であれば何円でも落札できたことになる。

3ヶ月という短い認定取得期限

保証金没収のリスクも

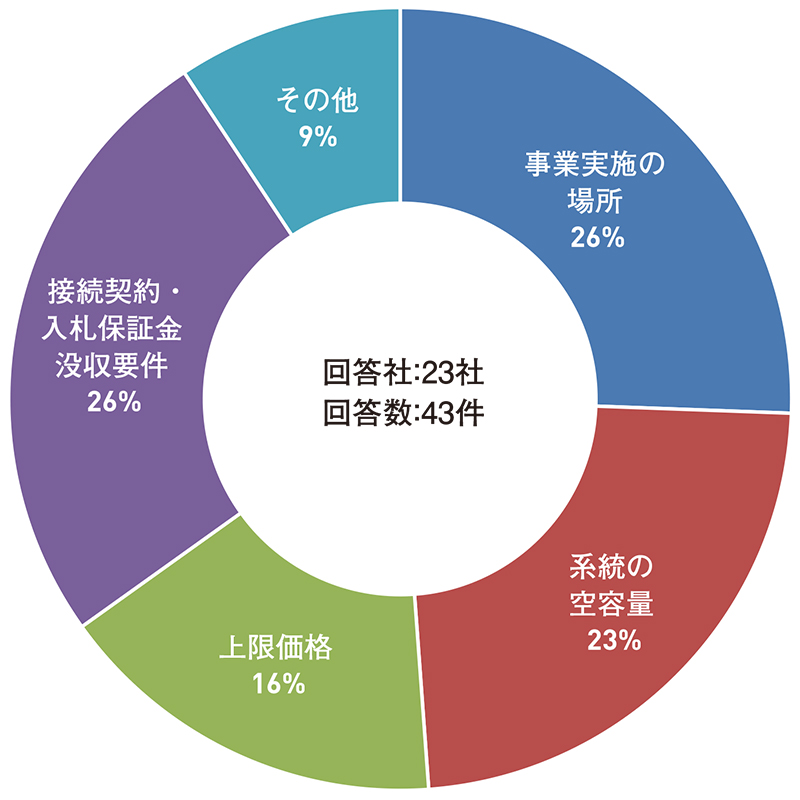

第1回入札が、このように低調な結果に終わった理由はどこにあったのか? 太陽光発電協会が加盟企業を対象に行ったアンケートによると、事業実施場所の確保や、系統の空き容量問題に加え、接続契約や保証金没収要件といった入札条件そのものを理由に、参加しなかった企業が多いことが分かる。

現在の入札条件においては、落札決定から原則3ヶ月以内にFIT認定を取得しなければならず、それに間に合わない場合には第2次保証金が没収されてしまう。FIT認定の取得には電力会社との接続契約が前提となるが、この接続契約がスムーズに結ばれなかった場合、認定取得期限をクリアできなくなる可能性も生じてくる。

こうしたリスクを考えると、安易に入札に参加できないし、入札に参加して落札できたとしても、第2次保証金の納付を見合わせるという判断も出てくるだろう。はじめに納めた第1次保証金(第2次保証金の10%)を犠牲にしても、より高額な第2次保証金が没収されるよりは良いとの判断もあったかと思われる。

取材・文/廣町公則

SOLAR JOURNAL vol.24より転載

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会