【PVビジネスセミナーレポート】需要家が求めるPPA・蓄電池活用モデル

2025/07/28

2025年度に入って最初となる第33回PVビジネスセミナーは4月22日に開催(リアル会場は恵比寿駅近く)。「Non-FITビジネス最前線~需要家が求めるPPA・蓄電池活用モデル~」というテーマに関して多彩な顔ぶれの登壇者が多角的に解説した。会場に足を運んだ方だけでなく、オンラインで参加した方も真剣な眼差しで聴講。500人以上のエントリーがあったことからも関心の高さがうかがえる。セミナー後の懇親会では一転して和気あいあい。同業者同士、笑顔で情報を交換していた。

1.工場・事業場の脱炭素化に向けた環境省の取り組みと具体的な政策

2.オンサイトPPAとオフサイトPPAの設計

3.BC技術とHi-MO X10の革新 高い経済性と信頼性

4.BIPVと産業用蓄電池 日本での実用化について

5.脱炭素ビジネスを推進するコーポレートPPAの最新動向

6.白熱する系統用蓄電所ビジネス プロセス支援と新サービス始動

7.「高圧向けDCリンク蓄電ソリューション」~併設型蓄電案件の最適解~

8.「利他」と「共創」が実現する未来 クライシスと大転換の今を乗り越える

工場・事業場の脱炭素化に向けた

環境省の取り組みと具体的な政策

環境省地球環境局

地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 主任

鈴木 一馬氏

2050年のカーボンニュートラルに向けた中間目標として2030年度には温室効果ガス排出量を46%削減。次期削減目標では、2035年度、2040年度において、温室効果ガスを2013年度からそれぞれ60%と73%の削減を目指す。中小企業でも、脱炭素経営に取り組むメリットは複数あると言う。

オンサイトPPAと

オフサイトPPAの設計

華為技術日本株式会社(ファーウェイ)

デジタルパワー事業部 シニアプロダクトマネージャー

新井 龍人氏

CAPEXの低いハゼ折板金属屋根の建物を中心にオンサイトの屋根置きPV導入が進んでいる。逆潮流防止&ハイスピード自動負荷追従制御に対応しているのがHuaweiの特徴。オフサイトPPAでは低圧にもメリット。経済性が高く、系統連係申請がスピーディに完了し、設計の柔軟性もある。

BC技術とHi-MO X10の革新

高い経済性と信頼性

LONGi Solar Technology株式会社

プロダクトソリューション部 シニアマネージャー

高橋 馨氏

LONGiは2017年にBCセルの企画・設計を完成させ、22年にHPBC 1.0を発表。24年にはN型BC製品HPBC 2.0と革新的なTaiRayウェハをリリースした。26年のBC製品生産体制100GW/年を計画。新製品は高効率で、部分影対応機能を備え、30年目の出力保証値は88.85%を誇る。

BIPVと産業用蓄電池

日本での実用化について

GoodWe Japan株式会社

セールスマネージャー

趙 志凱氏

地震などの自然災害、そして高騰する電気代への対策として再エネと蓄電池の組み合わせが有効。一方、日本では住宅の屋根が大きくないことや耐荷重不足などがパネル設置の妨げになっている。その点、BIPVであれば、壁面などの設置範囲が広がり、日本の課題を解消できる。

脱炭素ビジネスを推進する

コーポレートPPAの最新動向

公益財団法人自然エネルギー財団

研究局長

石田 雅也氏

環境負荷が低く、持続可能なエネルギーをオンサイトとオフサイトのコーポレートPPAで購入する事例が増えている。コスト面においても高騰する通常の電気料金より競争力がある場合が多い。長期契約でコストを抑制できる一方、長期契約のリスクもある。新規計画の増加がカギ。

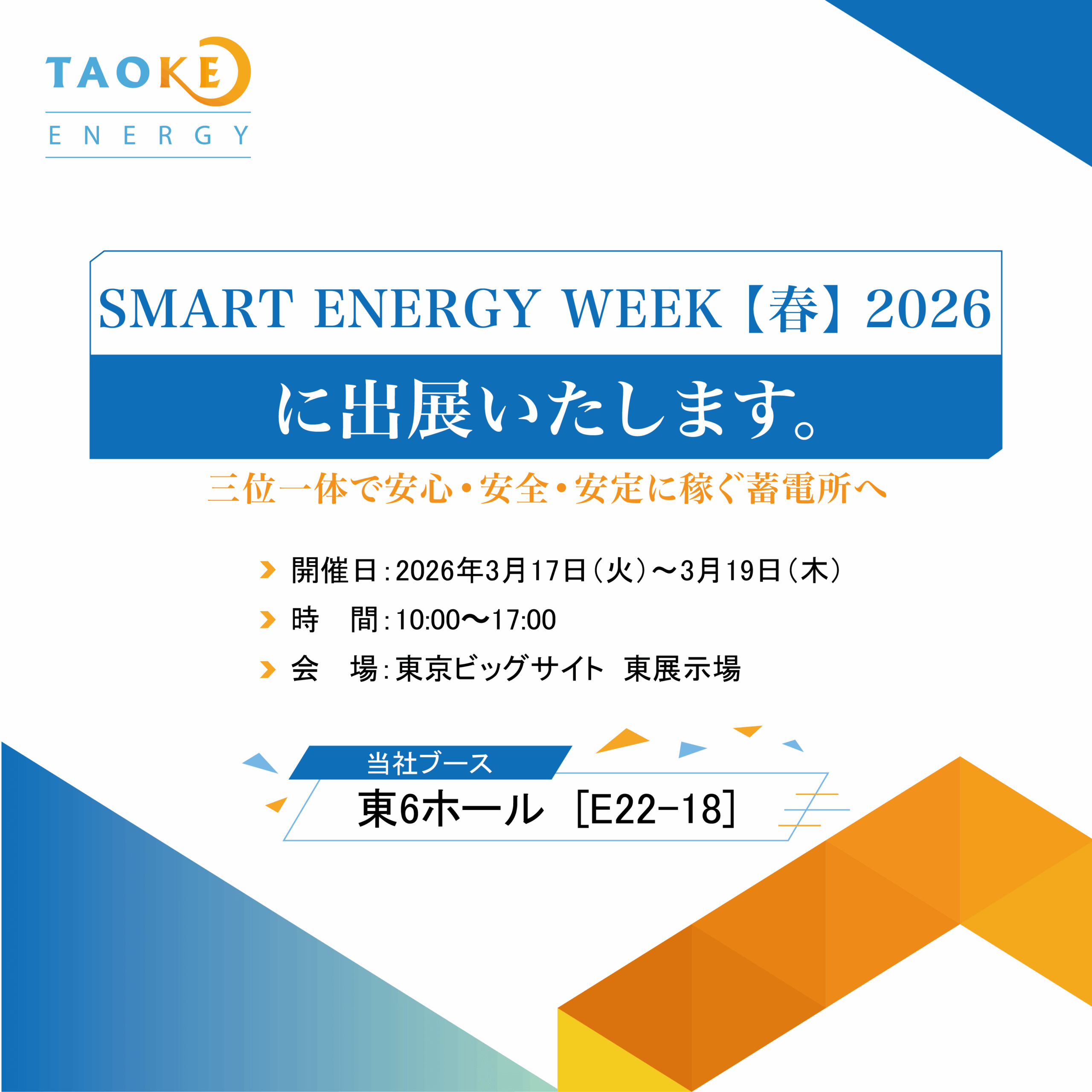

白熱する系統用蓄電所ビジネス

プロセス支援と新サービス始動

TAOKE ENERGY株式会社

開発部 部長

三井田 孝欧氏

TAOKEは産業用の蓄電池システムの開発、製造、販売、および遠隔監視システムの提供を通じて日本市場に大きく貢献。新サービスでは、電力申請代行や開発パッケージの提供を始める。長期提携の実績、高い技術力と安全性、そしてスムーズなワンストップソリューションが強み。

「高圧向けDCリンク蓄電ソリューション」

~併設型蓄電案件の最適解~

Sigenergy Japan株式会社

営業部 本部長

三森 高貴氏

日本の蓄電池設置には、設置面積の確保や搬入面などで課題がある。複雑な定期的O&Mや安全対策もハードル。Sigenergyの蓄電池システムは完全モジュール式で柔軟な設計が可能であり、設置面積も少なくて済む。また、ハイレベルな安全性、柔軟な構成、極限までの効率化も実現する。

「利他」と「共創」が実現する未来

クライシスと大転換の今を乗り越える

株式会社エクソル

代表取締役社長

鈴木 伸一氏

持続可能な未来の実現には「利他」と「共創」が必須。利権争いや紛争を招く化石燃料依存から脱却し、太陽光発電を主力電源化すべき。地域との共創を促進するには、景観や安全性を考慮した発電所の設置も大切。太陽光発電施設の評価制度導入で、長期的な発展と持続可能性を目指す。

懇親会の様子。

Supported by

TAOKE ENERGY

GoodWe

ファーウェイ

Sigenergy

LONGi

SOLAR JOURNAL 蓄電池特集号より転載

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会