入札制度の失敗と避けられた出力抑制――再エネはルール見直しが必要か

2018/11/27

再エネの主力電源化を掲げているにもかかわらず、入札制度の失敗により太陽光発電市場が狭まっているように感じられる日本。再エネを最大導入するには、それに向けたルール見直しが必要だと飯田哲也氏は訴える。

出力抑制と入札制度の大問題

太陽光の送電余力は十分ある

10月13日と14日に九州電力が実行した出力抑制について、「ヨーロッパでも実施しているから慌てるようなことではない」という意見もありますが、これはミソとクソを一緒にした見方です。欧州の抑制はきちんとした原則に則っていますが、日本の抑制は原則が歪んでおり、また抑制の前にできることも充分にしていません。

まだ余力はあります。関門連系線の熱容量は片側278万kWで合計550万kWあり、10月14日には196万kWを送電しています。片側だけで約80万kWの余力があり、関西電力や中国電力と共にきちんと融通計画を立てておけば、少なくとも今回の出力抑制は防げました。ただ、関門連系線は電源開発の監理下で、松浦石炭火力発電所などの一定容量の送電枠が関門連系線で確保されているようです。そのため、九電が電源開発から買い上げる電力以外は管理対象外という問題もあります。

常時の送電量が100万kW程度ですから、電源開発分を3分の1に絞れば太陽光ピーク時の融通枠が70万kWは増えます。これだけで合計150万kW程度は余力ができ、ここ2〜3年は抑制を回避できるはずです。

政府も電力広域的運営推進機関(OCCTO)も、電源開発枠というアンタッチャブルな部分にもっと踏み込んでほしいですね。なぜか無制限・無補償と決められた補償は、原則として行われるべきです。系統の安定性のために抑制するのだから、その補償は揚水発電のコストと同じく、FITではなく託送料金に広く薄く乗せるべきです。

さらに、原発と自然エネルギーで、出力抑制の順番を変えるべきです。バイオマスを除く自然エネルギーは燃料費がタダで限界費用が安く、原発は燃料費がかかります。ヨーロッパも太陽光、風力の抑制の順番は最後です。そのため、独・仏は原発を出力変動させていますが、日本でも出力をゆっくり落とせば対応できます。その方が、市場的、環境的、社会的にも合理性があるからです。

出力抑制の順序を再考すべし

【出力の抑制等を行う順番】

0 電源Ⅰ(一般送配電事業者が調整力として予め確保した発電機及び揚水式発電機)の出力の抑制と揚水運転

電源Ⅱ(一般送配電事業者からオンラインで調整ができる発電機及び揚水式発電機)の出力の抑制と揚水運転

1 電源Ⅲ(一般送配電事業者からオンラインで調整できない火力電源等の発電機(バイオマス混焼等含む)及び一般送配電事業者からオンラインで調整できない揚水式発電機)の出力の抑制と揚水運転

2 長周期広域周波数調整

(連系線を活用した九州地区外への供給)

3 バイオマス専焼の抑制

4 地域資源バイオマスの抑制※1

5 自然変動電源の抑制

└太陽光、風力の出力制御

6 業務規程第111 条(電力広域的運営推進機関)に基づく措置※2

7 長期固定電源の抑制

└原子力、水力、地熱が対象

※ 1:燃料貯蔵の困難性、技術的制約等により出力の抑制が困難な場合(緊急時は除く)は抑制対象外

※ 2:電力広域的運営推進機関の指示による融通

出典:九州電力

入札に関しては、太陽光発電市場を潰したいのかと邪推してしまいます。経済産業省は海外のトップランナーの価格に合わせようとしているようです。再エネ主力電源化を掲げる一方で、価格を下げるだけに集中して市場を狭めており、入札制度が機能していないことが最大の問題です。

空き容量の問題が未解決なのも大きな問題です。一応「日本版コネクト&マネジメント」と言ってはいますが、日本中どこに行っても、やはり空き容量が非常に厳しい。入札で応募者の分母を広げないことには価格が下がりませんから、そのためにも空き容量はもっと大胆に増やす必要があります。それができていないから、2018年度上期に実施された第2回の入札で、全ての事業が上限価格を上回り「札割れ」という結果に終わりました。「上限価格非公表」というナンセンスな方法が採られたことも原因で、次回はこれだけでも改めるべきです。

接続負担金の多寡が入札に影響するのもおかしい。送電線の整備費用が太陽光発電のコストに乗り、国際的にも日本の太陽光発電は高い原因の1つです。これも見直す必要があります。

こうした現行の制度問題はたくさんあります。ISEPとしても、問題解決のための提言を都度しています。まずは正しい事実認識をすることが大切です。

プロフィール

認定NPO法人 環境エネルギー政策研究所(ISEP)

所長 飯田哲也氏

自然エネルギー政策の革新と実践で国際的な第一人者。持続可能なエネルギー政策の実現を目的とする、政府や産業界から独立した非営利の環境エネルギー政策研究所所長。

@iidatetsunari

取材・文/大根田康介

SOLAR JOURNAL vol.27(2018年秋号)より転載

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

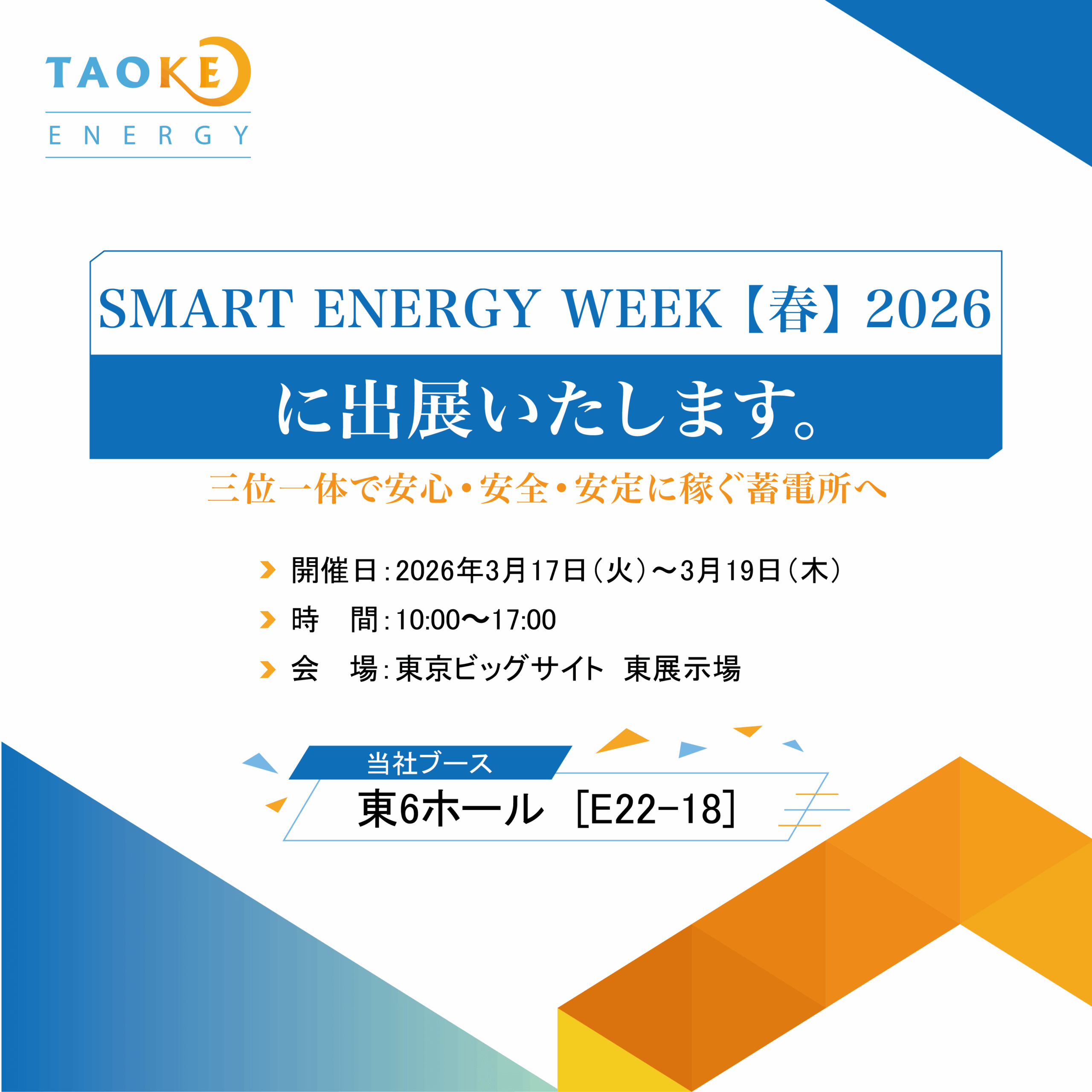

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会