FIT液体燃料バイオマスに業界が落胆 21年度もパーム油以外認められず

2021/06/16

FITのバイオマス発電分野ではパーム油に代わる新たな液体燃料がなかなか認められない。液体を含めたより多くのバイオマス発電燃料を選択できるようになることは燃料費のコスト低減につながる。調整力のあるバイオマス発電は再生可能エネルギーの主力電源化に欠かせない電源だ。

業界団体は液体燃料の

対象追加を要望

たくさんの発電事業者は2016年や2017年ごろに、パーム油を燃料するバイオマス発電所のFIT認定を受けた。木材チップやペレットなどの固形物を燃やして発電するボイラー型の発電設備と比べて、液体燃料はディーゼル発電設備を活用できるので建設費用を大幅に下げることができるからだ。しかし経済産業省は2018年4月からパーム油燃料について、持続可能な燃料調達の国際規格であるRSPO認証などの第三者認証を取得するよう義務化した。これは、2018年度以前にFIT認定を受けた発電事業者にも適用されている。

第三者認証の取得は燃料調達費のコストを高める。そのためFIT認定を継続させるには、現地燃料調達事業者などと直接、もしくは商社を通じた間接の燃料安定調達協定を確保し、トレーサビリティによって流通経路を確認することが必要となった。その結果、多くのパーム油バイオマス発電事業者は事業採算性が難しくなり、事業から撤退する事態となった。

さらに追い打ちをかけるように、環境NGO団体がパーム油の海外調達は環境破壊につながると大々的に喧伝。食用でもあるパーム油がバイオマス燃料として需要増になると、インドネシアなどの途上国は増産するために原野を開拓してパーム畑をつくることになる。結果として、環境を破壊したうえに地球温暖化対策となる貴重な森林吸収源を減らし気候変動を加速させる――という主張だ。

バイオマス発電業界団体は2018年にパーム油に代わる新たな液体燃料をFITの対象に認めるよう求めた。具体的には、豆類のポンガミア油や落葉広葉樹のジャトロファ油などだ。業界の要望に応えて新規燃料を検討するため、経済産業省はバイオマス持続可能性ワーキンググループを立ち上げた。

「バイオマス発電事業をするうえで液体燃料は事業採算性をとりやすい。新たな液体燃料がすぐに認められると期待した。しかし2021年度になっても液体燃料はパーム油のみという現状だ」(バイオマス発電事業関係者)。

有識者会合で慎重に審議

新規燃料を認めず

バイオマス持続可能性ワーキンググループでは、FITにおけるバイオマス燃料の持続可能性について、「環境」「社会・労働」「ガバナンス」「食料競合」などの観点から、「確認手段(対象、主体、時期)」の視点も加え、専門的・技術的に検討してきた。そして2019年11月に「持続可能性評価基準」「個別認証への適用」などについて中間整理を取りまとめた。

毎年のFIT買い取り価格などを検討する経済産業省の諮問機関である調達価格等算定委員会は2019年度、同ワーキンググループの中間整理を踏まえて、業界団体から追加要望のあった新規燃料を含めた取り扱いを議論した。

その結果、①食料競合への懸念が認められる燃料については、それがないことが確認されるまでの間はFITの対象としないこと、②ライフサイクル全体での温室効果ガス排出量を含めた持続可能性基準を満たしたものをFIT対象とすること――とし、2020年度に引き続き同ワーキンググループで専門的・技術的な検討を行うこととした。

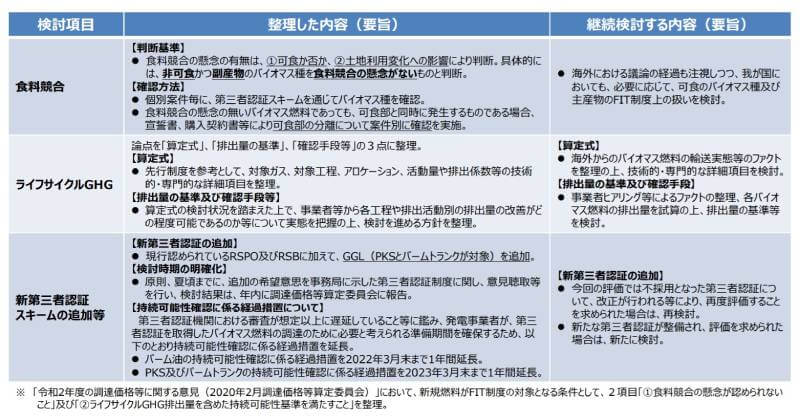

2020年度、同ワーキンググループは「食料競合」「ライフサイクル全体での温室効果ガス」「第三者認証スキームの追加等」について、専門的・技術的に検討。2020年11月に検討結果をまとめた(表)。

表 バイオマス持続可能性ワーキンググループからの報告

調達価格等算定委員会は検討結果を踏まえて、食料競合の考え方については整理が進んだものの、ライフサイクル全体での温室効果ガスなどの観点について引き続き検討中であることから、2021年度のバイオマス発電の新規燃料を認めないこととした。

バイオマス発電は安定的に発電でき、発電予測が比較的容易のうえ調整力としても活用しやすいといった長所がある。2022年度から始まる新たな支援制度であるFIPへ移行していくうえで、バイオマス発電への期待は高い。

発電事業を活性化させるために、液体を含めたより多くの燃料を選択できるようになることは、燃料費のコスト低減につながり、再生可能エネルギーの主力電源化に向けた重要な一歩となる。

取材・文/松崎茂雄

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会