新たな蓄電池ビジネスの急拡大! 再エネ3倍増を踏まえた政策が必要

2024/06/11

世界では、蓄電池の導入量が指数関数的に拡大している。昨年のCOP28では、世界全体で2030年までに再エネ発電容量を3倍にするという目標を掲げたことも影響しているだろう。太陽光発電市場が冷え込んでいる日本では、どのような政策を作るべきか、環境エネルギー政策研究所 所長の飯田哲也氏が語る。

蓄電池ビジネスの成長を予感

価格低下と性能アップの循環

近年、発電所併設型の蓄電池や系統用蓄電池事業に参入する事業者が増えています。2012年にFIT制度が導入された時に似た盛り上がりの空気を感じます。

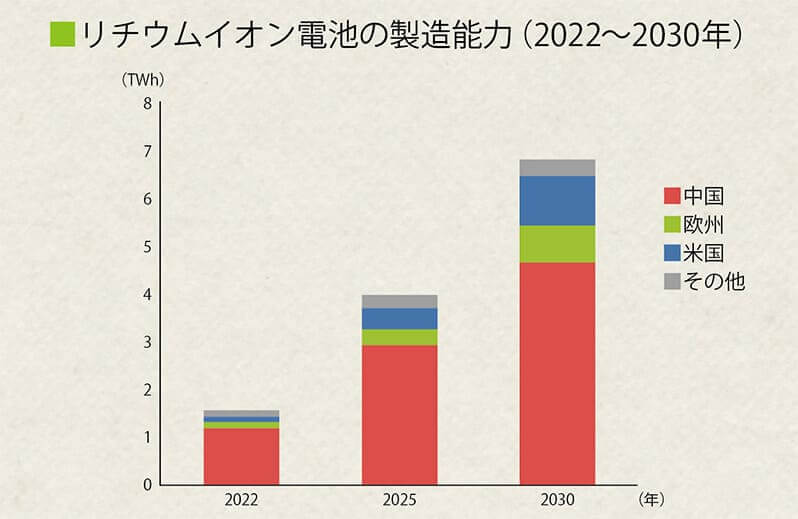

世界では、蓄電池の導入量が指数関数的に拡大しています。国際エネルギー機関(IEA)は導入量の予測値を上方修正し続けており、2030年には、足元の導入量の10倍を超える8000〜9000GWhに上ると予想しているシンクタンクもあります。新規導入量の約9割を占めるのが電気自動車(EV)です。EVの爆発的な導入に伴って、今年に入りコストが急激に下がっています。車載型蓄電池のコストは、1kWhあたり50ドル(約7600円)に届く勢いです。半導体や太陽光パネルと同様の技術学習効果によって、性能の向上とコストダウンのポジティブ・フィードバックが生まれています。車載型に引っ張られて、定置型蓄電池の性能アップとコスト低減も進んでいます。2030年には、その効果はさらに上がっているでしょう。

出典:IEA. Licence: CC BY 4.0

海外諸国より高い出力抑制率

遅れをとる対策パッケージ

国内で発電所併設型蓄電池や系統用蓄電池が普及するには、公正で透明性の高い市場の整備が必要です。九州電力の2023年度の再エネ出力抑制率は7.4%でしたが、これは太陽光発電や風力発電の導入量が多いスペインやアイルランドと比べても、非常に高い割合です。日本政府は、新たな出力制御対策パッケージで発電所への蓄電池の併設を後押しする施策を打ち出しましたが、遅きに失したと言わざるをえません。蓄電池産業戦略では、2030年までに150GWhの国内製造基盤を整えるとしていますが、その数十倍を導入しなければ、現在の出力抑制率は解消されないので「小さ過ぎ・遅過ぎ」です。

また、蓄電池ビジネスに関する投資回収の見通しも不十分です。ビジネスとして開花させるには、現在の補助制度に頼るコスト構造を改善しなければなりません。容量市場は、蓄電池やデマンドレスポンスといった、脱炭素化に役立つリソースだけを対象にすべきです。充放電機能を持つ蓄電池は、揚水発電のように調整力を補完するのに役立つのですから、大手電力会社は、自社の資産としても系統用蓄電池をもっと導入すべきです。

電力自由化と再エネの拡大

統合した政策が必須

昨年のCOP28では、世界全体で2030年までに再エネ発電容量を3倍にするという目標に日本も賛同しました。しかし、FIT制度など国の制度を拠り所とする太陽光発電市場は冷え込んでしまっています。この目標に本気で取り組むなら、蓄電池を普及させるとともに、公正な電力システム改革によって、再エネ導入を促進させる政策と市場を作り直さなければなりません。

世界のどの国でも、電力自由化と再エネの導入拡大は異なる文脈で進められてきました。そのため、電力システム改革は今、圧倒的に増える太陽光発電と風力発電を前提としたものにしなければなりません。スペインやアイルランドなど欧州諸国の政策は、こうした前提に立っているので、再エネの出力抑制率を引き下げることが可能なのです。

その一方で、日本の電力システム改革と再エネの導入拡大は、行政の縦割りのために政策として統合されていません。蓄電池の導入は民間のリーダーシップによって進むと思いますが、国は、再エネ3倍増の目標の下で、再エネの導入拡大を前提とした電力システム改革を方針として掲げるべきです。

PROFILE

認定NPO法人 環境エネルギー政策研究所(ISEP)

所長

飯田哲也氏

自然エネルギー政策の革新と実践で国際的な第一人者。持続可能なエネルギー政策の実現を目的とする、政府や産業界から独立した非営利の環境エネルギー政策研究所所長。

X:@iidatetsunari

取材・文:山下幸恵(office SOTO)

SOLAR JOURNAL vol.49(2024年春号)より転載

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会