第7次エネルギー基本計画を閣議決定 太陽光の比率を 23~29%程度に変更

2025/02/18

政府は2月18日、第7次エネルギー基本計画を閣議決定した。再生可能エネルギーを、2040年度には全体の4割から5割程度に拡大して最大の電源とする方針だ。太陽光は全体の23~29%程度、風力は4~8%程度としている。昨年12月に公表した原案では、太陽光を全体の22~29%程度としていた。

1.第6次エネルギー基本計画 再エネ比率は36~38%

2.太陽光の電源比率を23~29%程度に変更

3.太陽光発電 年間導入量は低落傾向

4.2040年に設置可能なすべての建築物に太陽光導入を目指す

5.地上設置太陽光の導入拡大へ 再エネ促進区域の設定を推進

6.次世代型太陽電池の早期社会実装を目指す

第6次エネルギー基本計画

再エネ比率は36~38%

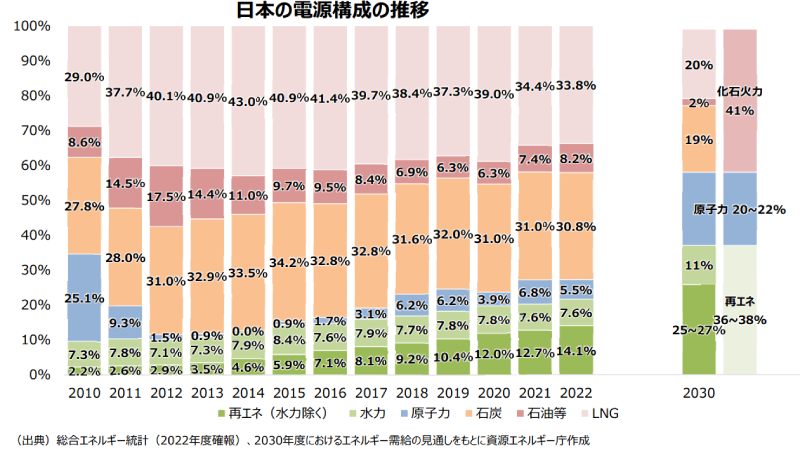

日本の電源構成の推移(出典 経済産業省)

「エネルギー基本計画」は、エネルギー政策の方針を示すものだ。エネルギーの需給や利用に関する国の政策の基本的な方向性を定めるもので、政府が策定する。エネルギー政策基本法に基づいて、概ね3年ごとに改定されており、長期的なエネルギー戦略を形成している。

政府は、昨年5月に総合資源エネルギー調査会基本政策分科会を開催し、エネルギー基本計画の見直しに向けての議論を開始した。第6次エネルギー基本計画は、30年度の「温室効果ガス46%削減」に対応し、21年に改訂された。第6次エネルギー基本計画では、電源構成に占める30年度の脱炭素電源比率を約6割としている、その内訳は、「再生可能エネルギー36~38%」、「原子力20~22%」、「水素・アンモニア1%」としている。

第6次エネルギー基本計画では、再エネを、温室効果ガスを排出しない脱炭素エネルギーだとして、再エネの主力電源化に最優先で取り組む方針を示している。これに伴い、30年度の電源構成については、再エネ比率の目標を第5次エネルギー基本計画の「22~24%」から「36〜38%」へと大幅に引き上げている。「36〜38%」の内訳は、太陽光103.5〜117.6GW、陸上風力17.9GW、洋上風力5.7GW、地熱1.5GW、水力50.7GW、バイオマス8.0GW、と、太陽光の比率が圧倒的に多い。

太陽光の電源比率を

23~29%程度に変更

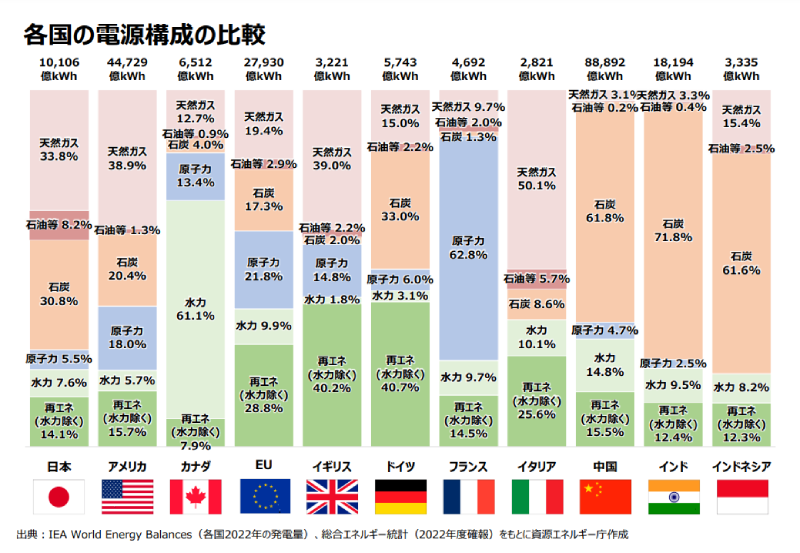

各国の電源構成の比較(出典 経済産業省)

23年の日本の電源構成(速報値)は、化石燃料由来が前年比5.8%減の66.6%、再エネが同3.0%増の25.7%、原子力が同2.9%増の7.7%となっている。第7次エネルギー基本計画では、「50年カーボンニュートラル」への中間目標として、40年度の削減目標と脱炭素電源の構成比率について議論を進めていた。

40年度の電源構成の目標を決めるにあたっては、AI(人工知能)の普及やデータセンターの市場規模拡大による電力需要の増加が見込まれるなか、温室効果ガス削減目標と電力の安定供給をどのように両立するのかが大きな課題となっている。

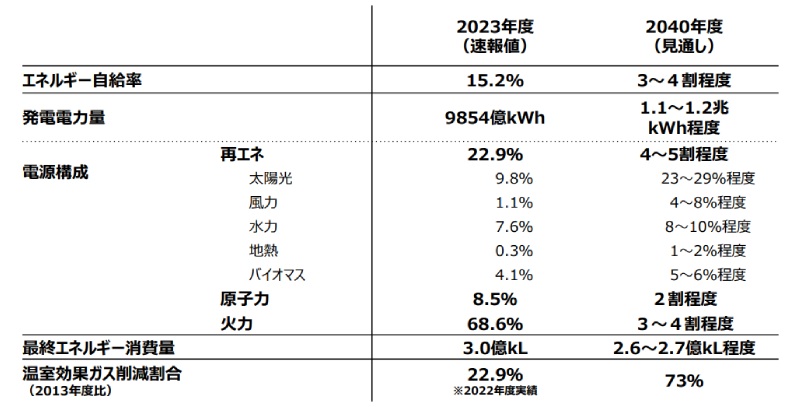

2040年度におけるエネルギー需給の⾒通し(出典 経済産業省)

2月18日に閣議決定した第7次エネルギー基本計画では、40年度に発電電力量は、1.1~1.2兆kWh程度と、23年度に比べて電力需要が2割程度増えると想定している。40年度の電源構成については、①再生可能エネルギーの割合を4割から5割程度、②火力を3割から4割程度、③原子力を2割程度としている。第7次エネルギー基本計画では、再生可能エネルギーを初めて最大の電源と位置づけた。

再生可能エネルギーのなかで、太陽光は全体の23~29%程度、風力は4~8%程度、水力は8~10%程度、地熱は1~2%程度、バイオマスは5~6%程度としている。昨年12月に公表した原案では、太陽光の比率を全体の22~29%程度としていた。原子力については、東京電力福島第一原発の事故以降、エネルギー基本計画に盛り込まれてきた「可能な限り依存度を低減する」という文言は明記せず、再生可能エネルギーとともに、最大限活用する方針を示している。

年間導入量は低落傾向

このうち、太陽光発電については、国土面積あたりの太陽光の導入容量は主要国最大となるなど、日本において導入が着実に進展している。さらに、自家消費や地産地消を行う分散型エネルギーリソースとして、地域におけるレジリエンスの観点でも活用が期待される。また、一定程度導入コストの低減が進んだことにより、FIT・FIP制度によらずに事業を実施する形態も生じてきている。

一方で、太陽光発電の年間導入量は、地域と共生しながら効率的に事業が実施できる適地の不足などを背景に、FIT制度導入当初に比べ低下している。さらに、発電量が時間帯や天候に左右されるといった特性を踏まえる必要もある。こうしたなかで、さらなる導入拡大にあたっては、地域との共生と国民負担の抑制を前提とし、需給近接型での導入が可能な建築物の屋根や壁面の有効活用を追求していくことが重要であるとしている。

また、太陽光パネルの生産については、2000年代後半以降、急激に事業環境が変化する中で、官民双方において、需要創出や投資の面で必ずしも十分な規模とスピードでの対応ができず、日本はシェアを大きく減少させた。これを教訓として、次世代型太陽電池について、国内に強靱なサプライチェーンを構築し、産業競争力の強化を図ることが重要であるとしている。

2040年に設置可能な

すべての建築物に太陽光導入を目指す

今後の太陽光発電の導入拡大にあたっては、まずは、比較的地域共生がしやすく、自家消費型で導入されることで系統負荷の低い屋根設置太陽光発電のポテンシャルをさらに積極的に活用していく。公共部門については、国が率先して、2030年に設置可能な建築物などの約50%、さらには、2040年に設置可能な建築物などの100%に太陽光発電設備の導入を目指す。この実現に向け、政府の新築建築物への太陽光発電設備の最大限設置を徹底するとともに、既存ストックや公有地などへの設置も推進する。

さらに、工場・オフィス等の民間部門については、ZEBや自家消費型事業の普及拡大、省エネ法に基づく定期報告制度の活用、既存ストック対策の充実、建材一体型設備の導入等を進める。また、投資回収の早期化や設置者の与信補完の観点から、FIT・FIP制度の調達期間・交付期間のあり方を検討するとともに、関係省庁が連携して必要な支援を検討する。

また、住宅用太陽光発電については、2050年において設置が合理的な住宅・建築物には太陽光発電設備が設置されていることが一般的となることを目指し、これに至る2030年において新築戸建住宅の6割に太陽光発電設備が設置されることを目指す。この確実な達成に向けて、建売戸建及び注文戸建住宅に係る住宅トップランナー基準として、一定割合の太陽光発電設備の設置を求め、住宅への太陽光発電設備の設置を促進するとしている。

地上設置太陽光の導入拡大へ

再エネ促進区域の設定を推進

地上設置太陽光発電については、地方公共団体による再生可能エネルギー導入の目標設定を促すとともに、目標の達成に向け、地域脱炭素化促進事業制度の活用による具体的な再生可能エネルギー促進区域の設定(ポジティブゾーニング)などを推進する。

また、農地についても、優良農地の確保を前提に、営農が見込まれない荒廃農地への再生可能エネルギーの導入拡大を進める。さらに、発電と営農が両立する営農型太陽光発電については、事業規律や適切な営農の確保を前提として、地方公共団体の関与により適正性が確保された事業の導入の拡大を進める。加えて、空港、道路、鉄道、港湾などのインフラ空間などを活用した太陽光発電の導入拡大を図る。さらに、FIT・FIP制度を前提としない自家消費モデルや需要家等が遠隔地に発電設備を設置し長期契約等に基づき受電する仕組み等による再生可能エネルギー発電事業についても、導入を推進するとしている。

次世代型太陽電池の

早期社会実装を目指す

太陽光発電の適地が限られるなか、従来設置が進んでいなかった耐荷重性の低い建築物の屋根や建物の壁面などへの設置を進める観点から、2024年11月に次世代型太陽電池の導入拡大及び産業競争力強化に向けた官民協議会において策定した「次世代型太陽電池戦略」に基づき、軽量・柔軟等の特徴を兼ね備えるペロブスカイト太陽電池の早期の社会実装を進めていく。具体的には、2025年までに20円/kWh、2030年までに14円/kWh、2040年までに10~14円/kWh以下の水準を目指して技術開発を進める。

また、国内において強靱な生産体制を確立させることが重要であり、2030年を待たずにGW級の構築を目指す。官民関係者が総力を挙げて、世界に引けを取らない規模とスピードで、量産技術の確立、生産体制整備、需要の創出に三位一体で取り組み、2040年には約20GWの導入を目標とする。海外市場にも本格的な展開を図るとともに、国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)等の専門機関とも連携し、信頼性評価等に関する国際標準の策定を目指す。

DATA

取材・文/高橋健一

6月10日(火)に開催する「第34回PVビジネスセミナー」では、エネルギーリソースアグリゲーション事業協会 蓄電池WG主査でE-Flow合同会社蓄電池事業部 部長の平木真野花氏が「需給調整市場の本格運用から1年 収益最大化のポイント」というテーマで講演します。

新たに策定された「第7次エネルギー基本計画」では、2040年度の再生可能エネルギーの導入量を大幅に引き上げる目標を掲げています。そのためには特に導入がしやすい太陽光発電と蓄電池の普及を加速させる必要があります。経済産業省や環境省の2025年度の政策方針とともに、産業用の自家消費やPPA、系統用蓄電池の最新動向、国内外で開発された最新テクノロジーなどを紹介します。

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会