東京都の「太陽光義務化」2年間の準備期間を経て2025年春動き出す

2025/05/23

東京都は、この4月から新築住宅などへ太陽光発電の設置を義務付ける新制度を開始する。制度の全体像やポイント、2025年度の施策などについて都の担当者に話を聞いた。

新制度の認知度に手応え

都民へのメリットを周知

東京都の環境確保条例の改正案が都議会で可決されたのは、2022年末のことだ。それから約2年が経過し、この4月から同条例が施行される。新築住宅への太陽光発電設備の設置の義務化などを盛り込んだ「建築物環境報告書制度」の実施にあたって、都はどのようなことに取り組んできたのか。

東京都環境局の小山利典制度調整担当課長は「新制度の創設にあたっては、都民の方々の理解と共感を得ること、事業者との継続的な意見交換を行い、詳細の検討に生かすことを大切にしました。さまざまなメディアに取り上げてもらったことで、新制度の存在を多くの方に認識してもらえたと感じています。これからはもう一歩進んで、新制度が、住む人の暮らしにどのようなメリットをもたらすのかをお伝えしていきたいと考えています」と話す。

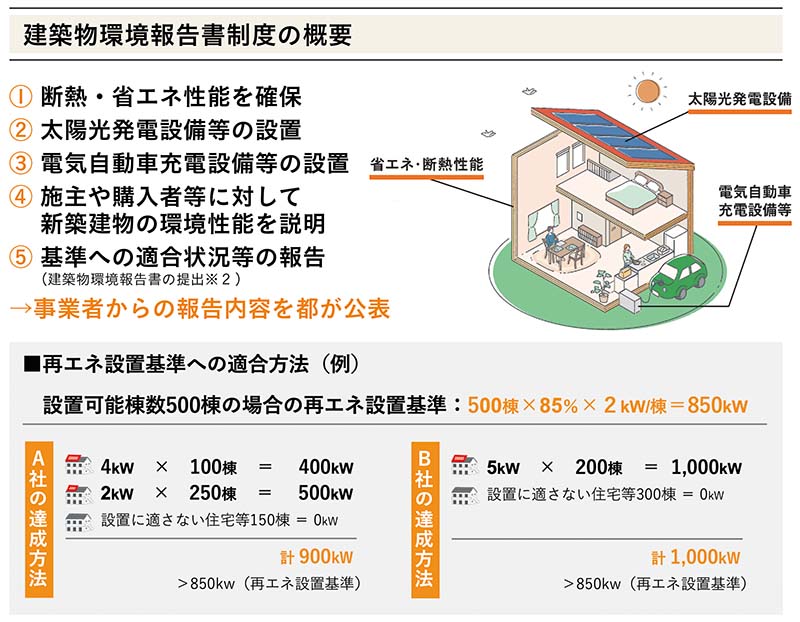

新制度では、太陽光発電設備だけでなく、電気自動車(EV)充電設備の設置、断熱・省エネ性能の確保などの5つの事項を大手ハウスメーカーに義務付けている。これらの事項を実施した住宅は、室内の温度差が小さくなってヒートショックの心配が少なくなり、電気料金の節約につながると期待される。都は、脱炭素に取り組むことが住む人にとってのメリットになることの周知に力を入れる。

出典:東京都より筆者作成

また、都は、新制度の対象となる約50社の大手ハウスメーカーなどを訪問して、新制度に関する説明や意見交換を行い、事業者の状況の把握に努めた。その中で、事業者の動きも変化していったという。「販売価格帯が比較的高い戸建ての注文住宅に関しては、もともと太陽光発電を搭載するケースがありました。近年は、そうした太陽光発電の多様化がさらに進んでいると感じます。その一方で、分譲住宅については、比較的低廉な価格で供給するビジネスモデルのため、初期費用ゼロなど、コストを抑えた太陽光発電の導入が主流です。それぞれの事業者のビジネスモデルに応じた取り組みが広がっていると感じています」と小山氏は説明する。

施行に先立って

事業者の“準備”も後押し

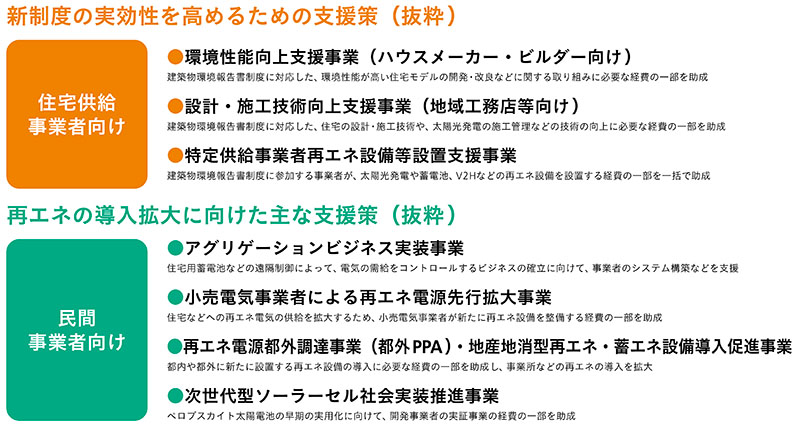

新制度の施行に先立って、それぞれの事業者が対応できるように、都はさまざまな“準備”にも取り組んだ。その一部を紹介すると、ハウスメーカーやビルダーに対しては、高い環境性能を有する住宅の規格を開発・改良する取り組みに必要な経費の一部を助成した。また、小規模な地域の工務店などに対しては、新制度に対応した住宅の設計・施工の技術を向上させる取り組みについて必要な経費の一部を補助している。さらに、都市特有の狭小住宅や、住宅密集地での設置に適した太陽光発電システムに対しては、補助を上乗せして支援している。都では、屋根のスペースを無駄なく活用できる小型のパネルや、屋根材とパネルが一体化した建材一体型パネルなどを補助の上乗せの対象にして、新制度の実効性を高めていきたいとしている。

出典:東京都より筆者作成

技術者の人材育成や

既存住宅への再エネ導入を促進

ここから少し視点を変えて、東京都の再エネ導入や脱炭素に関する取り組みの全体像をみていく。都は19年、二酸化炭素(CO2)排出量を50年にゼロとする「ゼロエミッション東京」を掲げた。これは、国の「カーボンニュートラル宣言」より1年早い。その実現に向けて、30年までにCO2排出量を50%削減する「カーボンハーフ」を表明し、消費電力に占める再生可能エネルギーの割合を30%程度に高めることを目指している。

都内のCO2排出量の内訳は、業務部門が約4割、家庭部門が約3割と、全体の7割以上が建物によるエネルギー使用に起因している(20年度)。大規模な事業所については、10年からCO2排出量の削減を義務付ける「キャップ&トレード制度」を国内で初めて導入した。

再エネの導入拡大に向けて、都は民間事業者に向けた支援策にも力を入れている。遊休地が少ない都内の状況を考慮して、都外に太陽光発電設備などを設置し、発電した電気を都内で活用する「都外PPA」に対して、経費の一部を補助している。また、蓄電池の充放電をコントロールして電気の安定供給を目指す、アグリゲーションビジネスの実装などについても支援している。

小山氏は「今回の建築物環境報告書制度は、太陽光パネル義務化の観点で注目されることが多いようですが、背景にあるのは脱炭素社会の実現です。脱炭素化はグローバルな課題であり、東京都という一つの自治体ができることは限られています。都民や事業者など、さまざまな主体の協力があって初めて成り立つものだと考えています。都は、再エネ業界の方々とともに脱炭素という大きな課題に一緒に取り組んでいきたいと考えています」と前を向く。

25年度の展開としては、施工技術者の人材育成をはじめ、大手ハウスメーカーなどとの継続的な意見交換を予定している。既存の住宅や集合住宅についても、「断熱・省エネ性能の向上」や「太陽光発電の導入」の補助制度の利用を呼びかけていく考えだ。

取材・文:山下幸恵(office SOTO)

SOLAR JOURNAL vol.53(2025年春号)より転載

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会