林地開発から見る縦割り行政の不具合。規制・促進策の両輪を備えるには?

2021/09/28

今年7月、静岡県熱海市で起きた土石流災害の要因として指摘された、林地でのメガソーラー開発。太陽光発電所に限らず、ゴルフ場やリゾート施設などの開発において環境面の検証は足りているのだろうか? 日本社会の課題について、環境エネルギー政策研究所 所長の飯田哲也氏が解説。

林地開発のプロセスこそ問題

環境側面からの検証が不足

静岡県熱海市の土石流災害の原因としてメガソーラーが一時話題になりました。その後、直接の原因はメガソーラーではなく林地開発許可違反が発覚した盛り土である可能性が指摘されています。これを機に、批判の多い森林におけるメガソーラーと林地開発との関係を考えるべきです。

林地開発においてメガソーラーだけを槍玉に挙げるのは議論のバランスを欠いています。メガソーラーに限らず、ゴルフ場やリゾート施設などのあらゆる林地開発のプロセスにおいて、現在は環境面からの検証が間違いなく足りていません。これが今回の問題の本質です。

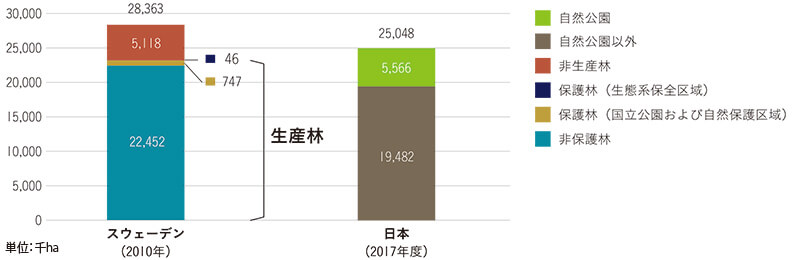

海外を例に挙げると、スウェーデンでは森林地域を4つに分類し、林地開発の規制と促進を両輪で行っています。

①人が立ち入ることが許されない原生林、②レクリエーションのための森林、③林業のための森林、④活発に開発可能な森林――の4分類です。①と②では厳しく規制されますが、③と④では経済活動のため利用が促進されます。④のケースでは工場などの建設も認められています。一方、同じ北欧のデンマークは歴史的に森林を喪失した過去を持つため、現在は一切の林地開発が禁止されています。

参考 スウェーデンと日本の区分別森林面積比較

出典:社団法人日本経済調査協議会、環境省、林野庁ウェブサイトより筆者作成

スウェーデンの総森林面積は日本より少し大きい程度だ。4区分のうち、国立公園などの保護林の割合を10%に高めることを政策目標に掲げている。木材生産が可能な非保護林については、法律で環境保全と両立することを定めている。

脱炭素の要は太陽光発電

既存住宅や農地設置促進を

メガソーラーに代表される日本のFIT(再生可能エネルギー固定価格買取制度)の最大の失敗は、認定時の買取価格がいつまでも維持される点です。日本はFIT制度で後発だったにも関わらず、先行するドイツなどから学ぶことができませんでした。制度開始当初の40円/kWhなどの買取価格では、山林を切り開いてメガソーラーを建設してもまだ利益が残ります。設備コストは10年で下がるのに認定時の価格が維持されるようでは、権利を売買するブローカーが現れるのも当然でしょう。

また、農地転用の手続きには困難が伴う一方で、山林には容易にメガソーラーを建てることができます。この考え方は全く逆で、農地など人の手が入ったところを優先して開発するべきです。

日本の脱炭素化の一丁目一番地は太陽光発電に他なりません。今後の普及をスピードアップするには、すでに人の手が入った場所から進めるべきです。日本も欧州のように既存の住宅や建築物の屋根への太陽光設置促進や農地活用に取り組むのがよいでしょう。

規制と促進の合理的な制度を

新たな知識社会へ模索の段階

これまでの日本の失策の根源には、省庁にはびこる縦割り体制に加え、知識レベルの低さが目立ちます。霞が関や日本企業は世界の知識社会から取り残されている感さえあります。日本のガラパゴス化を止めるために社会全体の便益となる教育にヒトやカネをもっと大量に投資すべきです。

脱炭素をめぐる世界の状況はどんどん進み、アメリカやドイツなどでは日本とは一線を画したニュースが飛び交っています。日本が脱炭素化を目指す上では、規制と促進策の両輪を備えた合理的な制度設計が欠かせません。

日本は新型コロナ対策に象徴される無策から脱し、秩序立った合理的な社会を構築しなければなりません。省庁の縦割りは戦後から続く根深い問題で、政治主導などで表面的に解決できるものではないでしょう。今は、新しい仕組みを生み出す模索の時代の只中です。我々はこの産みの苦しみを経て、日本を新しい知識社会にアップデートしなければなりません。

PROFILE

認定NPO法人 環境エネルギー政策研究所(ISEP) 所長

飯田哲也氏

自然エネルギー政策の革新と実践で国際的な第一人者。持続可能なエネルギー政策の実現を目的とする、政府や産業界から独立した非営利の環境エネルギー政策研究所所長。

Twitter:@iidatetsunari

取材・文:山下幸恵(office SOTO)

SOLAR JOURNAL vol.38(2021年夏号)より転載

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会