再エネビジネスの“新しい波” このチャンスを活かすには?

2020/07/30

再エネビジネスにも

求められる変革

ちょうどコロナによって観光や飲食ビジネスがその姿を大きく変えようとしているように、日本の再エネビジネスも生まれ変わる必要がある。キーワードは、先ほど示しておいた。他の事業者や別の再エネビジネスとのコラボなどで拓く、事業形態の変革である。

勘違いしてもらいたくないのは、これは決してネガティブな提言ではない、ということ。再エネを取り巻く状況が厳しくなったから、みんなで我慢しつつビジネスの芽を探そうという、ある意味で“いじましい”ことでは決してないのである。

再エネの必要性は、まだまだスタートレベルで、今後、劇的に拡大する。つまり、マーケットはさらに広がり、ビジネスチャンスは山ほどある。ただし、新しい時代の再エネビジネスは、かつてのように単純ではない。これまでのような「作る」「売る」「儲かる」は、もうない。

再エネの特徴と

ビジネスチャンス

新しいビジネスを生むのは、再エネの持つ特徴である。

再エネ発電のうちVRE(太陽光、風力発電)は、原料費が無料でまことにありがたいが、発電量のコントロールが効きにくい。ただし、発電予測は日々精度を上げており、後述の技術やシステムも併せて考えれば、お天気任せで困った発電方法であるという批判は全く当たらない。

対応策は、単純な蓄電から始まって、DR(デマンドリスポンス)、VPP(バーチャルパワー発電所)や熱や交通エネルギーへの相互変換であるセクターカップリングと、多種多様である。蓄電といっても、揚水発電やEV利用、水素変換など多岐にわたる。これらをまとめて「柔軟性」というが、すべて有望なビジネスの可能性を秘めている。

これらは、すべて新しいプレーヤーのものと思ってはいけない。既存の再エネ関連事業者にも参入機会がある。むしろ、先行しているからこそチャンスは大きい。ただし、そこには工夫が必要である。

既存事業への固執は

新たなチャンスを捨てること

いま流行りのPPA(Power Purchase Agreement:電力売買契約)で見ていこう。

今、民間を中心にTPO(Third Party Ownership:第三者所有)とも称される。再エネ電力を使いたい者が、保有する土地や建物に再エネ発電施設(現状では、ほとんどが太陽光発電)を第三者に作ってもらい、電気を買う契約を交わすという仕組みである。RE100 やRE Actionといった再エネへの切り替えを宣言する企業や自治体が増える中、民間だけでなく、自治体にも一気に拡大する兆候が見られる。

この仕組みでは、これまで単独でビジネスをしていた太陽光関連事業者のすべてが前面に顔を出す。メインは、施設を保有する発電事業者、施工業者、電力を供給する小売り事業者、そして、ファイナンスである。コスト効率性は成功のカギなので、それぞれが緊密にコラボしないとWIN-WINの関係は築けない。

これまでのパターンでは、例えば、施工業者は発電事業者(第三者として施設を保有)から提示される施工費用で折り合うかどうか鉛筆をなめ、発電事業者はいくらで電力需要者に売れば利益が出るかを考えながら需要家に不足電力を小売りする新電力とも協議することになる。何人ものステークホルダが業務と利益を分け合うことで、複雑かつ合意しにくいシステムにもなってしまう。実際に、PPAに興味を持つ事業者も自分以外の役割を誰がやるのかというところで参入に二の足を踏むケースが目立つ。

ここからは発想の転換である。

事業者が複数の役割を持って何がいけないのだろうか。施工業者が施設保有者になる、施設保有者が新電力になる、また、すべてを一つの事業者が行うことだってあり得る。

トヨタが自動車メーカーという看板を捨て、車をベースとする総合交通事業への転換を図る時代である。はっきり言っておく。「発電しているだけ」「施工しているだけ」「電気を売っているだけ」で今後もビジネスが続くと考える者には、先がない。

繰り返すが、再エネビジネスは、まだ始まったばかりである。縮小する厳しいパイを奪い合うのではない。膨らむ豊かな可能性を手にするチャンスが転がっている分野であることを忘れてはならない。

プロフィール

エネルギージャーナリスト/日本再生可能エネルギー総合研究所(JRRI)代表

北村和也

エネルギーの存在意義/平等性/平和性という3つのエネルギー理念に基づき、再エネ技術、制度やデータなど最新情報の収集や評価などを行う。

日本再生可能エネルギー総合研究所公式ホームページ

マガジン

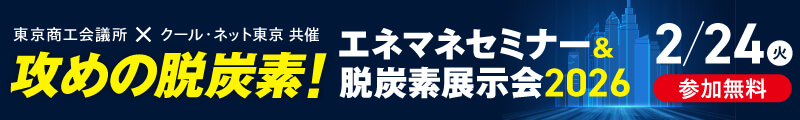

マガジン セミナー・勉強会

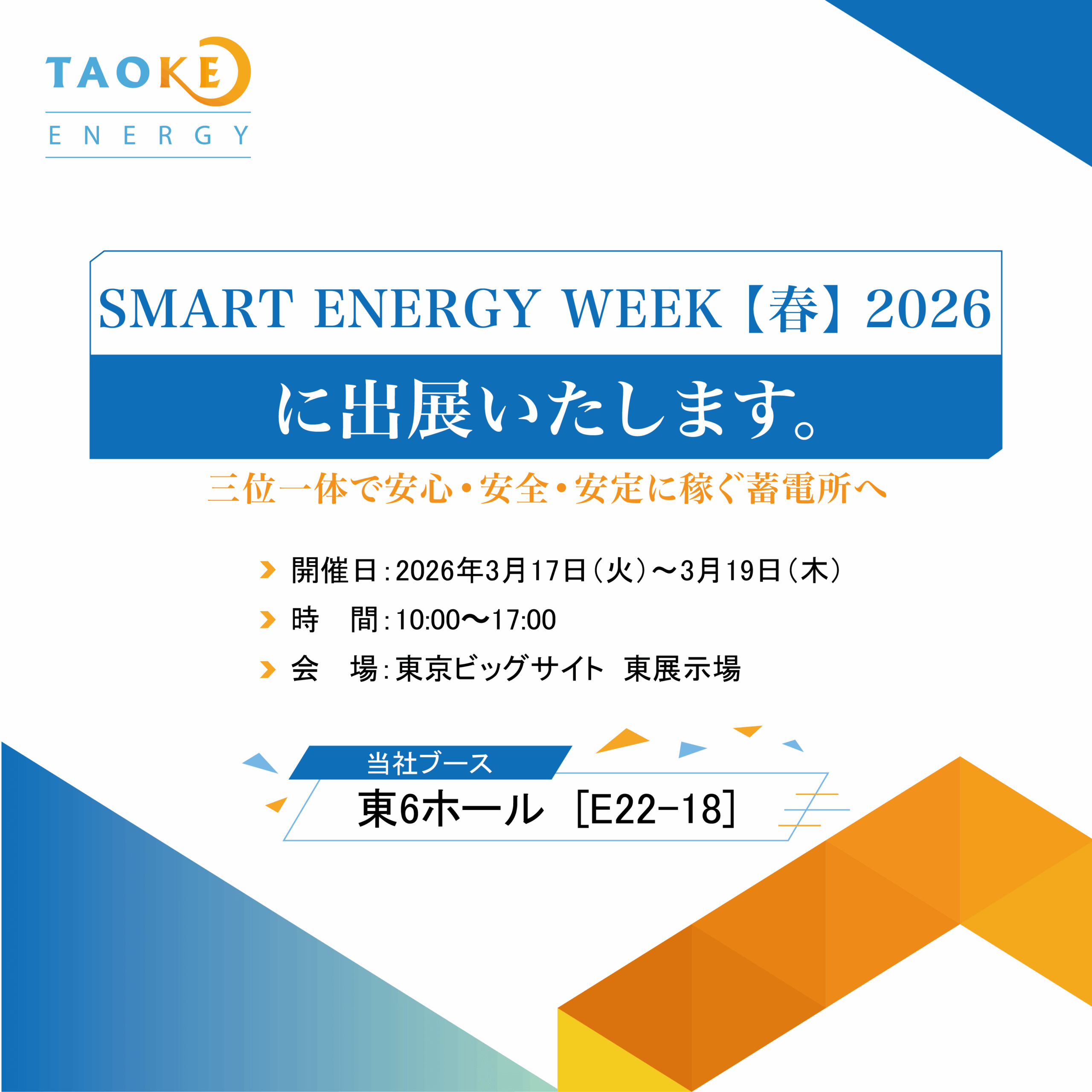

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会