「売る」より「使う」がお得な時代が到来|低圧なら自家消費!

2021/06/07

太陽光発電の新規導入では、まず自家消費を考えるのが当たり前になってきた。低圧の太陽光発電なら、なおさらだ。なぜ、自家消費型太陽光なのか。そのメリットは、どこにあるのか。トレンドを探る。

「売る」より「使う」が

太陽光のスタンダード

太陽光発電の活用方法が変わってきた。売電から自家消費へのシフトだ。FIT価格の下落により売電の旨味がなくなった一方で、自家消費による電気代削減効果が実感しやすくなってきた。太陽光発電でつくった電気なら料金はかからないので、その分だけ電力会社に払う電気代を抑えることができる。太陽光発電システムの価格も以前よりだいぶ下がったので、浮いた電気代により、早期に投資回収を行うことが可能となった。「売る」より「使う」がお得な時代が到来しているのだ。

同時に、近年は地震や台風など自然災害による大規模停電が続発し、非常用電源としての太陽光発電の役割にも期待が高まっている。自家消費型の太陽光発電システムなら、すぐに非常用電源として活用することが可能。自家消費型の太陽光発電は、所有者にとっても、地域社会にとっても、メリットの大きいシステムというわけだ。

FIT認定要件が変わり

低圧の自家消費が加速

SOLAR JOURNALではvol.35秋号(2020年10月発行)でも自家消費のメリットについて特集した(参考『太陽光は自家消費時代に突入。導入メリットをチェック!』)が、今回は特に低圧(50kW未満の非住宅)の太陽光発電設備について考えてみたい。

低圧太陽光発電は、制度改革により、2020年度からFITの認定要件が大きく変わったカテゴリーだ。FIT自体は継続となったが、2020年度から、原則として「30%以上の自家消費を行うこと」が認定要件に加えられている。

FIT制度を使うかぎり全量売電はできないので、投資だけを目的とした野立ての低圧太陽光発電などを、新規に行うことは難しくなった。屋根上の太陽光発電については、前述のとおり、すでに自家消費の流れがあったわけだが、制度改革がこれに一層の拍車をかけた格好だ。

自家消費のやり方は

ひとつじゃない

これまで非住宅の自家消費型太陽光発電というと、全量売電か完全自家消費かという選択になることが多かった。また、工場や物流倉庫、商業施設などに設置するケースが注目されてきた。しかし、低圧の太陽光発電は、高圧に比べて技術的な制約も規制も少ないので、様々な施設において、いろいろなスタイルで活用することができる。

(低圧・高圧といった太陽光発電の系統区分とは別に、太陽光を載せようとしている工場等施設が電力会社から電力供給を受ける際に結ぶ契約にも「低圧受電」と「高圧受電」がある。低圧受電施設か高圧受電施設かで、同じ低圧太陽光発電を導入するにしても条件が異なる。ここでは、主に「低圧受電施設の低圧太陽光発電」について考える。)

低圧の自家消費型太陽光発電なら、必ずしも完全自家消費にこだわる必要はない。一部自家消費(自家消費比率30%以上)をして、余剰電力は売電(余剰売電型)しても構わない。売電には、FITを使ってもいいし、FITを使わず新電力などと相対契約を結び直接売電しても良い。

とはいえ今日では、売電するより使った方がコストメリットが大きくなる場合が多いので、できるだけ自家消費比率を高めて、電力会社から買う電気は減らしたいところ。夜間にたくさん電気を使う施設なら、太陽光発電システムに加えて蓄電システムを導入しても、元が取れるだろう。

なお、完全自家消費型と余剰売電型では、パワーコンディショナーなどの機器や諸々の設定が異なる。施設の電力需要を、エネルギーマネジメントの観点から分析し、将来を見据えた最適なシステムを構築したいところだ。

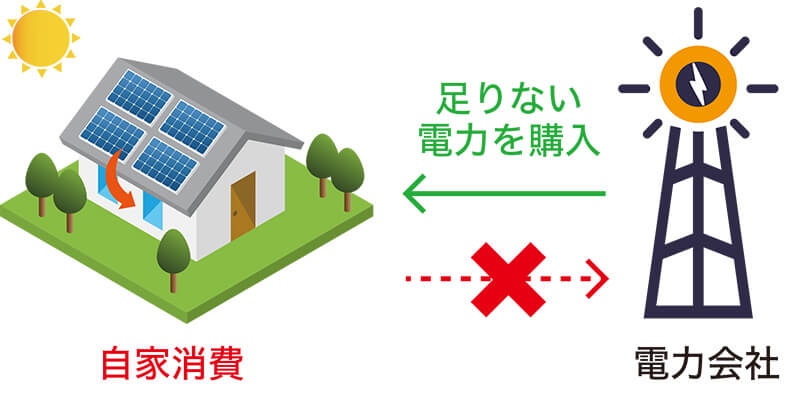

完全自家消費型

発電した電気を、自家消費する。(売電はしない)

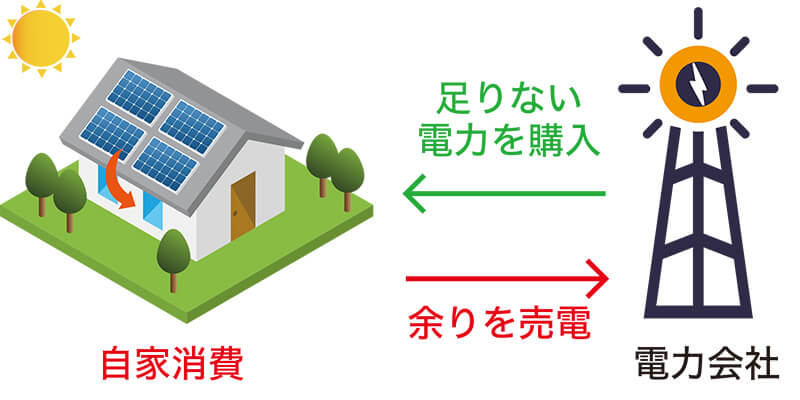

余剰売電型

発電した電気を自家消費して、余った分は売電する。

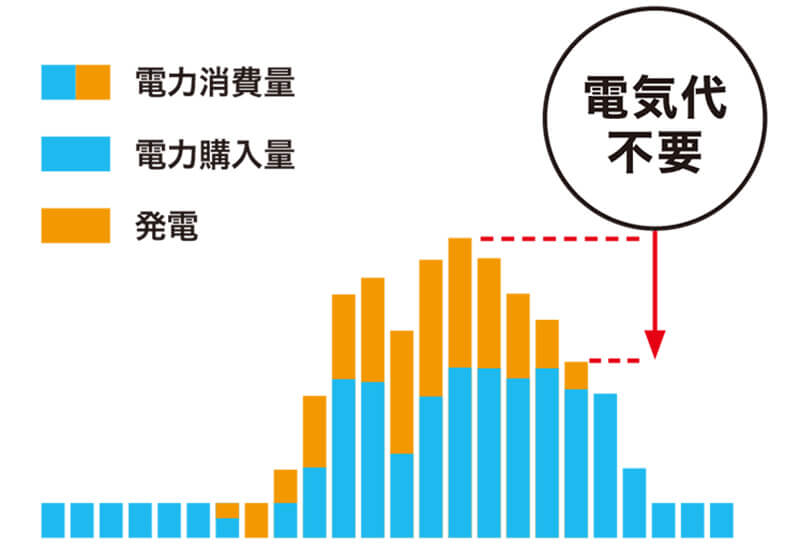

1日の電力消費(イメージ)

自家消費なら電力購入量を減らして、電気代を削減できる。

太陽光で発電した分だけ電気代を削減できる。

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会