いつまで続けるのか、ガソリン補助という愚策

2024/07/04

エネルギー費の高騰が欧州で始まったのが、2021年の後半、その後日本でも値上げが嵐と吹き荒れ、電気、ガス、ガソリン代の補助が始まった。中でもガソリン補助は2年半になろうとするがさらなる延長が決まった。遅く始まった電気とガスの補助が5月で終わるのに、である。やめたくてもやめられないとささやかれる異例の補助となっている。政府はいったい何がやりたくて、結局、何を失おうとしているのか。一方、アメリカでは別の形でのエネルギー関連の補助が始まり、いい意味で注目を集めている。国内マスコミからも評価最悪の愚策をもう一度見直してみる。

6兆円もの税金が

費やされるガソリン補助

正式名称を「燃料油価格激変緩和補助金」という施策は、2022年1月に始まり6回の延長を繰り返した後、本来はこの3月末で終了することになっていた。しかし、7回目の延長が決まり、さらに今回は終わりの期限も示されていない。

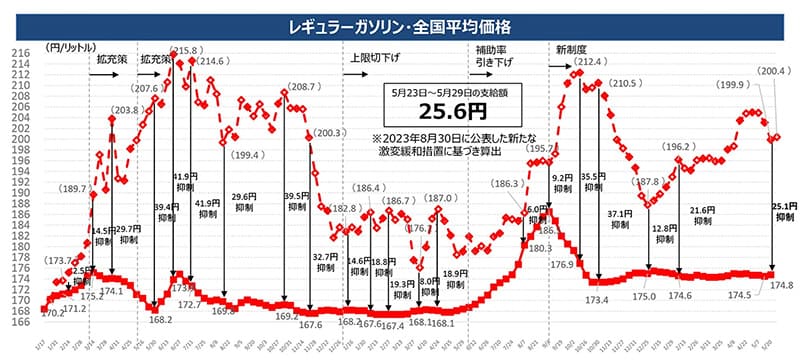

資源エネルギー庁の特設WEBサイトでは、これまでの経緯と最新のデータが示されている(このサイトの存在自体がどんどん長くなっている)。赤い点線が「補助がない場合のガソリン価格」、赤の実線は「補助後のガソリン価格」である。5月23日の週では1リットル当たり25.6円の補助があることを強調している。この結果、本来は200円を超える価格が174円台に抑えられることになっている。13%近い割引率である。確かに、車に乗る人にとっては、“助かる”ことになる。

ガソリン全国平均価格への激変緩和事業の効果 出典:資源エネルギー庁

しかし、この原資は税金である。このところの物価高騰で食品などもっと激しい値上がりを見せているものは多数ある。それをなぜガソリンだけ税金で、それも車を所有する人に対してだけ、さらにどんな裕福な人もそうでない人も一律である。補助期間は2年半になろうとしており、この補助金のための予算措置は6兆円を超え、すでに5兆円近くが使われている。

マスコミ各社は酷評も

資源エネルギー庁は成果をPR

新聞を始め、マスコミの評判は最悪にまで落ちている。

朝日新聞は「脱炭素に逆行」、日経新聞では「歪んだ政策」と補助の終息を求める。当初は欧米など各国でも行われていた補助だが、今は日本とイギリスだけになった。さらにイギリスの補助水準は日本の半分以下である。その結果、IEAの調査では、G7各国の中で日本のガソリン代が最も安く、フランスの7掛けとなっている。

ところが、当の資源エネルギー庁は、前に挙げたグラフでは補助の額を誇り、Xでは下のようにPRに余念がない。

ガソリン高騰対策の「X」でのアピール 出典:経済産業省

反対する論拠は明確である。

経済の観点からは、市場を歪める政策であること、と温暖化防止の観点からは、脱炭素に反すること、である。

通常、モノの値段が上がると購買意欲が落ち、結果として価格が調整される。しかし、ガソリンは長く割引が続いてマーケットによる需要減の効果が働かない。実際に、脱炭素の流れで毎年2%程度減ってきていたガソリン需要が、2022年度は逆に消費が増えたという。運輸などの事業はともかく、単なるレジャーで使うガソリンにも補助を出すのは納得感がない。

すでに指摘したが、化石燃料の使用を支援するのは、喫緊の課題である脱炭素社会を目指す動きに明白に逆行している。

アメリカでスタートした

“補助制度”のスマートさ

この制度の導入は、タイトルの『激変緩和』とあるように、ガソリンの急激な値上がりで困る消費者を守るためであり、短期間の処置だったはずである。補助を止めると生活に響く本当に厳しい人たちには、所得に合わせた新しい補助を考えればよい。

一方、アメリカでは別の形でのエネルギー関連の支援制度が今年の4月から始まっている。直接のガソリンや電気代に対するものではないが、日本よりずっと“賢い”脱炭素の拡大にも資するやり方である。

4月の初旬にアメリカ政府が発表した施策は、EVの購入や住宅の省エネ化へのおよそ3兆円規模の支援で、ほとんどの資金が低所得者に向けられている。

もともとはバイデン政権がまとめたインフレ抑制法(IRA)によって設立された基金で、今回の補助は非営利団体の「クライメイト・ユナイテッド」などを通じて執行される。

出典:クライメイト・ユナイテッドの『温暖化ガス削減基金』の紹介WEBサイトより

具体的には、銀行からの融資が難しい低所得者などに対しての低金利融資や、EVを割引で購入できる支援などが想定されている。例えば、より省エネになる給湯器に替えたり、太陽光発電のパネルを設置したかったりするが費用に余裕のない人でも、この制度によって脱炭素をより実践しやすくなるというわけである。

クライメイト・ユナイテッドなどの非営利団体は、同様の支援活動を前から行っていて、税金をつぎ込んでそれを加速させる施策である。

だらだらとバラマキを続けるだけでなく、重要な脱炭素に掉(さお)さす施策にはまり込む日本政府と低所得者に絞ってカーボンニュートラルを広げる施策を取るアメリカとの差は、今回取り上げた範囲だけで見ても歴然としている。

現在のアメリカを脱炭素に強くけん引しているインフレ抑制法に当たる制度は、残念ながら日本には見当たらない(GXは別の意味で課題が多い)。ガソリン補助を止められないだけでなく、例えば、G7からさえ非難を浴びる石炭火力発電にこだわり、アンモニア混焼などでお茶を濁そうとするままでは、日本は世界から孤立するばかりである。

PROFILE

エネルギージャーナリスト

日本再生可能エネルギー総合研究所(JRRI)代表

埼玉大学社会変革研究センター・脱炭素推進部門 客員教授

北村和也

エネルギーの存在意義/平等性/平和性という3つのエネルギー理念に基づき、再エネ技術、制度やデータなど最新情報の収集や評価などを行う。

日本再生可能エネルギー総合研究所公式ホームページ

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会