なぜ日本で洋上風力が広まらないのか? 参入における2つの障壁とは

2019/02/27

海に囲まれ、国土が狭い日本にとって、洋上風力発電がもつ可能性は大きい。それにもかかわらず実用化が少ないのは、企業が風力発電事業をはじめるにあたって、2つの参入障壁が存在しているからだ。

洋上風力に

政策的追い風

洋上風力発電に追い風が吹き始めた。「再エネ海域利用法(正式名称:海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律)」が昨年11月末に国会で可決され、12月7日、早くも公布されたのだ。洋上風力発電の事業化に、同法が大きなインパクトを与えることは間違いないだろう。

12月25日には、経済産業省資源エネルギー庁と国土交通省港湾局の共同所管となる「洋上風力促進ワーキンググループ(WG)」が立ち上げられ、実際の運用に関する検討も始まった。以下、再エネ海域利用法の概要とWGの論点を記す。

参入障壁を

取り除くために

洋上風力発電は、海外では急激にコスト低下が進み、大規模な開発も行われている。欧州における累計導入量は16000MWにも及んでいる。

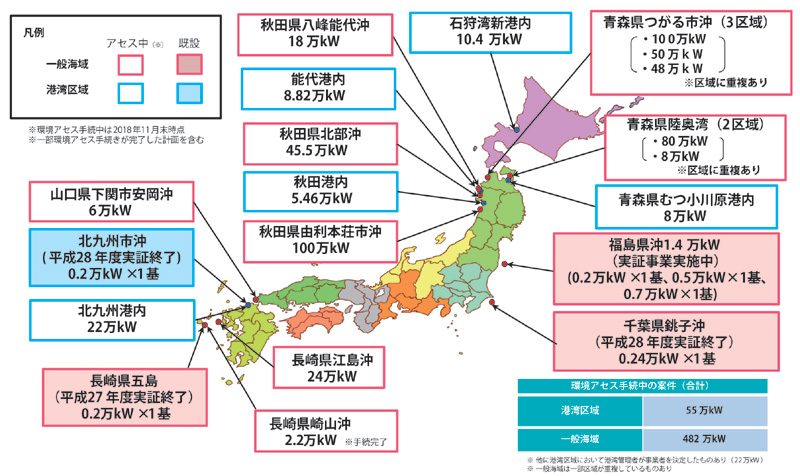

一方、日本においては、まだまだ実用化されているとは言い難く、ほとんどが実証実験段階に止まっている。現在、日本の洋上風力発電の導入量は20MWに過ぎず、そのすべてが国の実証事業だ。とはいえ、民間の取り組みも少しずつ進んでおり、環境アセスメントの手続き段階にある案件は5400MWほど存在する。

出典:資源エネルギー庁

こうした中、企業が洋上風力発電事業に参入するにあたっての課題も明らかになってきた。その課題とは、次の2つだ。

❶一般海域を長期で占用することについての統一的なルールがない。

現状でも都道府県の条例により「占用許可」を出すことはできるが、都道府県によって運用が異なっている。また、許可期間が3〜10年と短いため、発電事業に中長期的な見通しを立てることが困難であり、資金調達の足枷ともなっている。

❷海運業や漁業など、海域の先行利用者との調整に関する枠組みが存在しない。

誰がどのように先行利用をおこなっているかの把握が難しく、先行利用者と発電事業者が意見を調整するための方法も定まっていない。そのため、地元調整に要する時間・コストが予測できない。

取材・文/廣町公則

SOLAR JOURNAL vol.28(2019年冬号)より転載

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会