自家消費の方がお得? 卒FITユーザに最適な蓄電システムとは

2019/10/25

卒FIT電力の活用法は、売電だけではない。売電するよりも、上手に貯めて自分で使った方が、お得になるケースも多い。蓄電システムの種類も増え、ローコスト化が進み、普及に弾みがついてきた。電気自動車に電気をためて、「走る蓄電池」にする取り組みも人気だ。

つくった電気は自分で使う

卒FIT電力の買取価格は、高くても10円台前半/kWh。電力会社から買う家庭用電気の料金は24円/kWh程度だから、売電するよりも、自分で使う(自家消費する)方が、経済的メリットは大きい。電気料金と売電価格の差額が、電気代削減額になると思って良い。

ただし、太陽光で発電している昼間に、家にいて、電気を使っているとは限らない。自家消費の割合を上げるためには、昼間発電した電気を夜間にも使えるようにする必要がある。蓄電システムの導入を検討しなければならないのだ。

かつて蓄電池は非常に高価で、導入してもなかなか元が取れず、あまり普及してこなかった。しかし近年、その価格は格段に下がり、急速に導入拡大が進んでいる。卒FITユーザーの出現を見込んで、メーカー各社は新製品の開発を競っている。

卒FITを迎えるにあたり、新たな売電先を検討するとともに、蓄電システムの導入についても考えてみよう。前項でみたように、蓄電池と電力買取をセットにした買取メニューも発表されている。

もちろん慌ててすぐに買わなくても大丈夫だが、蓄電池の価格がさらに下がるのを睨みつつ、導入のタイミングを探ってみても良いだろう。

太陽光でつくった電気はできるかぎり自家消費をして、それでも余ったら売電する――それが、卒FITユーザーの賢い暮らし方になるはずだ。

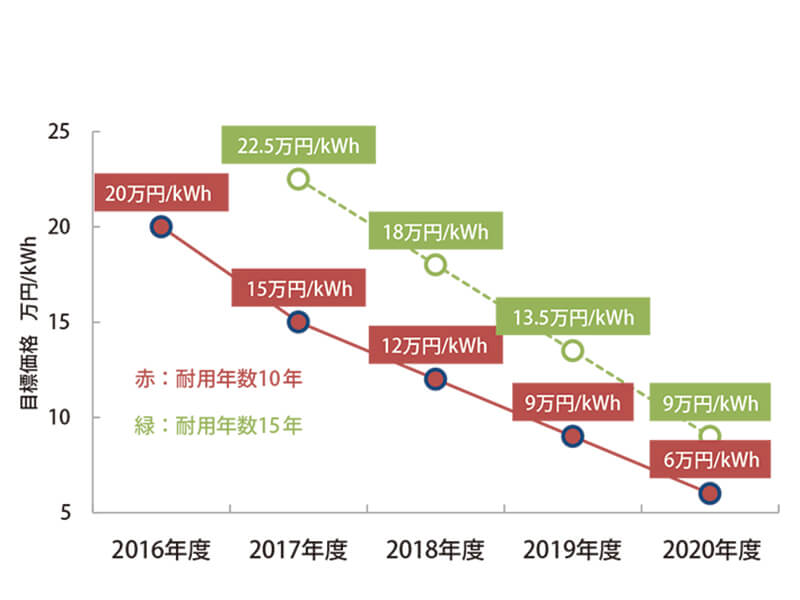

蓄電システムが半額になる

経済産業省は、蓄電池の普及拡大を図るために、「家庭用蓄電システムの目標価格」を定めている。年度ごとに価格低下の目安を示したものであり、実際の市場価格も、これまで概ねその目標価格に沿って下がってきた。2018年の目標価格は12万〜18万円/kWh、これが2020年には6万〜9万円と設定されている。2年間で半値にまで下げていこうという方針だ。価格目標を下回った場合には導入を支援するなどのインセンティブも用意されており、メーカー各社の意欲も高い。

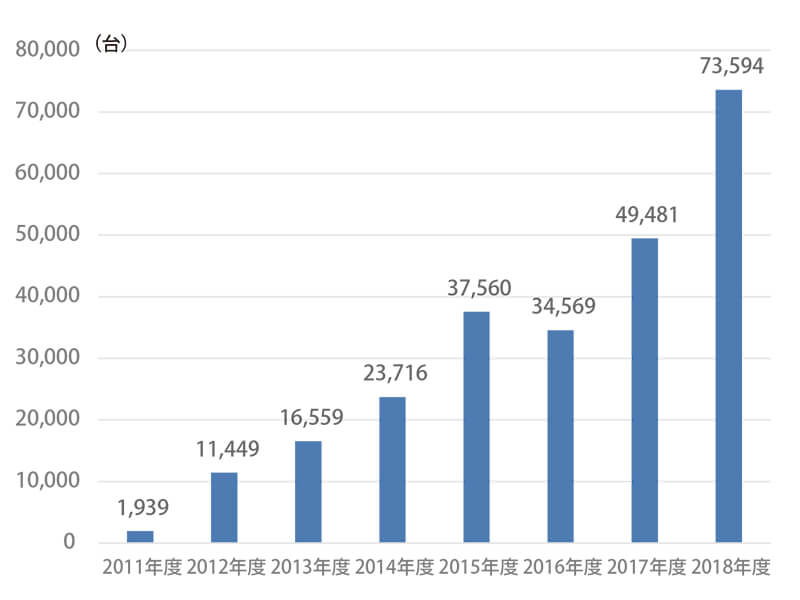

2018年度の出荷台数が7万台を超え、記録的出荷実績となった。うち9割が家庭用であり、余剰電力の自家消費向上に寄与することが期待されている。

国内における定置用リチウムイオン蓄電システムの出荷台数は、2018年度に7万台を突破した。前年の約5万台から大幅に伸びている。このうちの約9割が家庭用であり、既に自家消費ニーズが高まりつつあることを感じさせる。

経済産業省は、「再エネの導入拡大・電力システムの脱炭素化・電力の安定供給・レジリエンス向上の観点から、蓄電技術の活用をさらに推進する」とも表明している。蓄電システムが、いっそう身近な存在となる日が、遠からずやってくるものと期待される。

家庭用蓄電システムの目標価格 出典:資源エネルギー庁

※ここでの蓄電池システム価格とは、「蓄電池の本体価格+商流コスト」(工事費を除いてユーザーが支払う金額)を指す

国内の定置用リチウムイオン蓄電システムの出荷台数(各年値)

出典:日本電機工業会自出典:資源エネルギー庁 主統計データを基に、資源エネルギー庁が作成

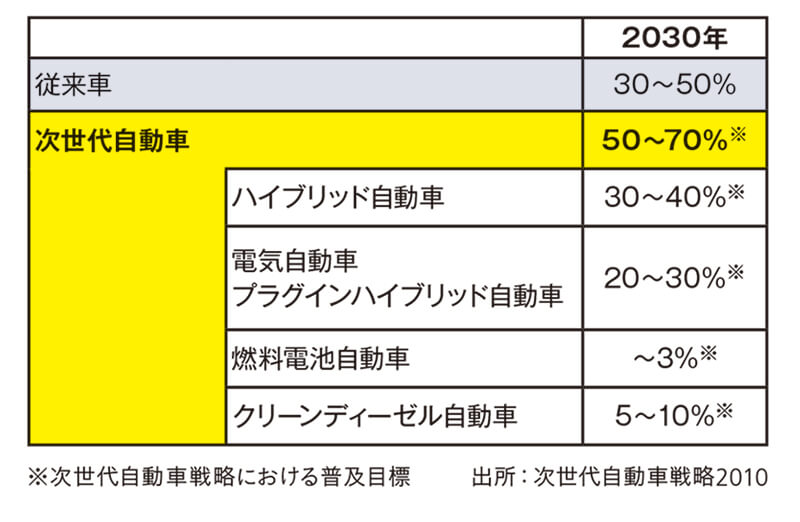

EVを「走る蓄電池」に

据え置き型の定置用蓄電池だけが、蓄電システムではない。次世代自動車の普及とともに、EV(電気自動車)やPHV(プラグインハイブリッド車)を「走る蓄電池」として活用するケースも増えてきた。クルマのバッテリーと家の電気を連携させるV2H(Vehicle to Home)だ。EVに搭載されているバッテリー容量は、一般的な定置用蓄電池の容量をはるかに超えるものであり、専用機器を用意すれば家庭用蓄電池としても活用することができる。昼間あまり乗らない人には、太陽光発電用の蓄電システムとしてもおすすめなのだ。

次世代自動車の普及目標 出所:次世代自動車戦略2010

※次世代自動車戦略における普及目標

V2Hのイメージ 出典:ニチコンHP

自動車メーカー各社が対応システムを提供しているが、ニチコンのトライブリッド蓄電システムなら、日中クルマに乗る人でも、太陽光を無駄なく活かしきることができる。太陽光発電とEV、さらに定置用蓄電池まで組み合わせたシステムとなっている。ライフスタイルに合わせて、最適な蓄電システムを導入したいところだ。

SOLAR JOURNAL vol.30(2019年夏号)より転載

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会