容量市場に現れている日本の歪み。コロナ後の日本社会をアップデート

2020/10/05

今年度から開設される容量市場。原発や石炭火力を維持するような枠組みでは、全体として非常にバランスを欠いた制度設計だ。周回遅れも甚だしいと言わざるを得ない。新型コロナウイルス後の日本社会はどうあるべきか。飯田哲也氏のコラム「再エネの達人」。

バランスを欠く制度設計

容量市場は周回遅れ

今年度から開設される容量市場は、全体として非常にバランスを欠いた制度設計となっています。稼働していない原発や石炭火力などの化石燃料を温存する露骨な補助金で、大手電力会社のリスクを消費者に転嫁するスジ悪政策です。

今後の電源は世界でも日本でも、太陽光と風力が中心となることが確定しています。過去10年で風力は7割、太陽光は9割もコストが下がっており、石炭火力よりも安価な電源になりつつあります。蓄電池のコストも過去10年で4分の1に下がりました。「太陽光+蓄電池」のコストが、既にある石炭火力の燃料代よりも安くなる時代が十年ほどで訪れます。

にもかかわらず、なぜ原発や石炭火力を維持するような枠組みを設けるのか。周回遅れも甚だしいと言わざるをえません。

再エネを中心に

持続可能な電源を確保せよ

本当に必要な発電容量を、どの電源で維持するかを考えるのであれば、大手電力会社が実質的な市場の支配力を有している状況を変え、透明で完全な所有権分離という本来の発送電分離を行うことが大前提です。しかし、九州電力の太陽光の出力抑制でも、石炭が十分に抑制されておらず、いまだ適切な状況ではありません。

南オーストラリア州のテスラの「ビッグバッテリー」は、巨額の蓄電池投資を2年半で回収できることを実証しました。蓄電容量100MWのうち70MWは停電用で、2018年8月にその効果が発揮されました。現在、容量を1.5倍に増強中です。日本でも、同じ考え方で、世界に冠たる揚水発電もしっかりと考慮しつつ、再エネベースの非化石電源を中心に、容量市場で求められている電源を確保する戦略を構築すべきです。

新型コロナの影響は

再エネの普及を阻まない

新型コロナウイルスの感染拡大による再エネ市場への影響については、江蘇省や浙江省など、パネルメーカーの工場が集積している地域が影響を受けており、アルミフレームやパワーコンディショナにおいても影響が出ています。電力需要と石油需要が大きく下がり原油価格が歴史上初のマイナス価格となるなど、再エネの投資が一時的に鈍るかもしれません。しかし中長期的には、引き続き再エネの普及拡大は間違いありません。

10年前のリーマン・ショック時に、環境・エネルギー分野へ集中的な投資を行う「グリーン・ニューディール」政策がありましたが、そのときは再エネの可能性にリアリティが無かったために、掛け声だけに終わりました。

10年後の今、急速な普及拡大とコスト低減で、今後のエネルギーの中心が太陽光と風力だと確信しています。米国では、この3月に多くの学者や専門家が、再エネへの投資強化を求める「緑の刺激策」を連名の公開書簡でアメリカ議会に提案しました。

大恐慌に匹敵するともいわれる深刻なダメージを世界経済が受けつつあるなか、世界経済を立て直すために、今こそ、再エネへの投資が求められているのです。

原発事故時を彷彿とさせる

日本政府の対応のまずさ

翻って日本の状況を見ると、今のコロナウイルス対策は、福島第一原発事故を思い起こさせます。官僚も政治家も専門家も、おろおろするばかりで機能不全に陥っています。そして、原発事故の災害対応に直面したのは日本政府だけでしたが、今回は世界各国が同時に対応しているため、日本の対応のお粗末さが際立ちます。

日本における危機対応の問題点に、昨日と同じことをやろうとする官僚の「慣性力」の強さがあります。さらに、きちんとした淘汰が行われていないため、国際的にも研究的にもすぐれていない御用学者が重用されるなど、原発事故で露わになった問題点がいまだ解決されていません。

ガバナンスを再構築し

日本をアップデートすべき

今後の日本を考えた時、ガバナンスを根こそぎ再構築しなければ、本当に社会がたちゆかなくなってしまう危険性があります。

分散型エネルギーが主流となっていくこれからの時代には、ガバナンス自体がオープンかつ透明で、参加型でなければなりません。しかし、日本はまったくできていない。政府はもちろん、地方自治体や企業レベルでも、最新の知識を共有して活用しながら合意形成を進められるかが鍵になります。

政策立案や市場設計のプロセスにおいても同様です。誰がどう設計すべきなのか、あるいは誰がステークホルダーとなるべきなのか、そういうことまで踏み込んで、日本社会全体のガバナンスをアップデートしなければならない時が訪れているのです。

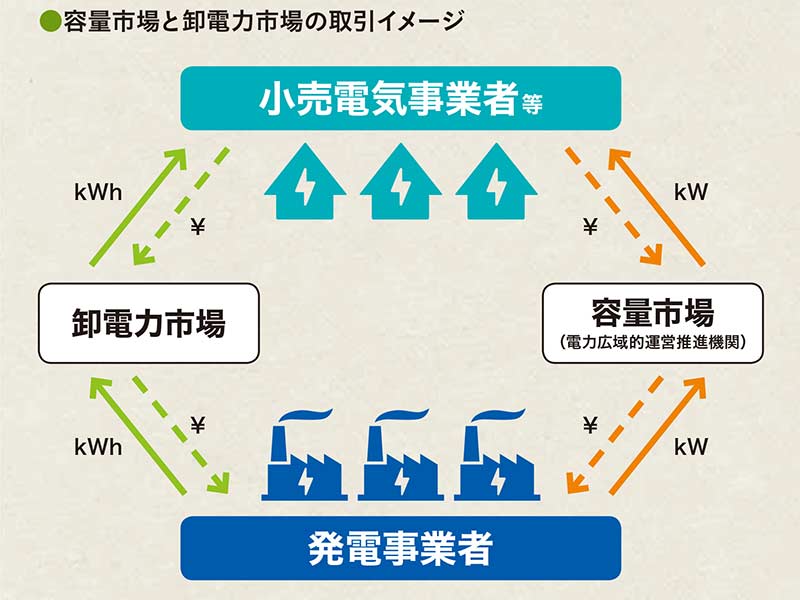

出典:電力広域的運営推進機関資料をもとに編集部作成

出典:電力広域的運営推進機関資料をもとに編集部作成

PROFILE

認定NPO法人 環境エネルギー 政策研究所(ISEP) 所長

飯田哲也氏

自然エネルギー政策の革新と実践で国際的な第一人者。持続可能なエネルギー政策の実現を目的とする、政府や産業界から独立した非営利の環境エネルギー政策研究所所長。

TWITTER: @iidatetsunari

SOLAR JOURNAL vol.33(2020年春号)より転載

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会