蓄電容量の劇的向上と大幅コストダウンが実現!?

2017/11/15

「究極の二次電池」と呼ばれる『リチウム空気電池』。ボトルネックだったエネルギー効率の低さと負極の寿命の低さを改善するとして、2017年7月31日にNIMSの研究チームが新たな電解液を発表したが、これまでとの違いや具体的な改善点は何だったのだろうか。詳細を踏まえ研究成果について解説する。

そもそも

「リチウム空気電池」って何?

近年、電気自動車や太陽光で発電された電気をためる家庭用電源として、二次電池(蓄電池)に注目が集まっている。今後の需要拡大を見越してさらなる性能向上やコスト削減が重要視されているが、現在主流の「リチウムイオン電池」は蓄電容量もコストもほぼ限界に達している。

そんな中、新たな二次電池として期待されているのが「リチウム空気電池」だ。

リチウム空気電池は理論上、二次電池の中で最も高いエネルギー密度を有するとされており、リチウムイオン電池の5~10倍に達する。さらに高容量ながらも、非常にシンプルな作りから大幅なコストダウンも実現可能である。

こうした特徴からリチウム空気電池は「究極の二次電池」とも言われるが、まだ研究は基礎段階にあり、エネルギー効率が低いこと、寿命が短いことの2点が課題としてあがっていた。

実用化が

阻まれる原因は?

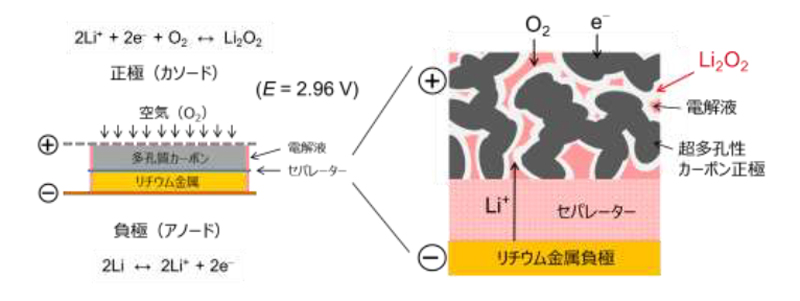

リチウム空気電池の構成は、正極に空気中の酸素、セパレータを挟み、負極にリチウム金属を重ねて電解液を入れただけという簡単なものだ。放電反応では、負極からリチウムが溶け出し、正極で酸素と反応して過酸化リチウムが析出される。反対に充電反応では、正極の過酸化リチウムが酸素とリチウムに分解し、負極にリチウム金属が析出される。

リチウム空気二次電池の概念図(出典:NIMS)

リチウム空気電池の性能に支障をきたす原因としては、このうちの充電反応に問題があった。

ひとつは過酸化リチウムは分解が起こりにくいため、充電電圧が高くなる(正極の過電圧が上昇)という問題だ。充電電圧は通常(従来電解液の場合)4.5V以上(正極過電圧は1.6V以上)となるが、一方で放電電圧は2.7Vで、エネルギー効率(放電電圧と充電電圧の比)が60%程度と低くなってしまう。高い電圧は様々な好ましくない副反応を引き起こす原因にもなる。

もうひとつは、リチウム金属が負極に析出する際にデンドライト(樹枝)状になることである。

これはリチウム金属の寿命を低下させるだけでなく、短絡事故の原因にもなる重要な問題だ。

以上2つの問題点が、リチウム空気電池実用化を阻む最大のボトルネックであった。

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会