動き出した需要家主導の「再エネ主力電源化時代」

2020/09/02

新型コロナが呼び寄せた“新しい生活様式”は、“定着するか、しないか”は問題とされない。私たちが嫌でもその様式にあてはめさせられる柔軟性の低いものに見える。一方、新型コロナからも大きな影響を受けているエネルギー分野、特に電力に関して、新しい動き、いわば“様式”が現出してきている。それは、私たち需要家が主役となる初めての流れである。

激しさを増す官民の

脱炭素競争

民間企業から自治体まで、再エネ利用に関するニュースがひっきりなしである。

中でも2050年という期限を切った2つの協議体、団体が注目度を増している。一つは、世界の巨大企業が中心となって作る「RE100」である。2050年までに使用する電力を100%再エネにすることを目的としている。世界で2百数十企業が参加し、遅れて参加が始まった日本でも先日の味の素㈱で36社となった。

顕著な傾向は、参加した本体の企業だけでなく、下請けや納入業者にまで再エネを広げようとする点である。アップル社は、この7月に2030年までにサプライチェーンの脱炭素化を達成すると宣言している。つまり、再エネ化の波は、宣言した企業だけでなく、国をまたぎ、中小企業にまで及ぶことになる。

一方、環境省が進める「2050年二酸化炭素排出実質ゼロ宣言」を表明する自治体が急増している。8月6日現在、合計151自治体となり、昨年末から5倍増となった。表明自治体の人口規模では7,000万人と全人口の過半数を超えている。

表明の目的は様々であろうが、SDGsとの連携など地域の活性化に繋げたい意向が強く聞こえてくる。例えば、再エネの利活用を拡大し、企業誘致に結び付けるという考えがその一つである。

足りない再エネと

拡大する事業チャンス

再エネを必要とするものが増えれば、需給のバランスを埋めるビジネスが盛んになるのは必然である。確かにFIT制度の終焉を横目に睨み、太陽光発電に絡む再エネ事業者の厳しい環境が取りざたされる一面は現実に存在する。

しかし、再エネ化を設定した企業がPPA(第三者保有の再エネ施設との電力供給契約)を各地で展開したり、一方で、旧一般電気事業者が水力発電を中心とした再エネ電力供給プランを提供したりと、再エネ電力関連のビジネスが次々と花開き始めている。

これまで、電気代を下げるツールにしか見えていなかった新電力を、自治体自らが設立し、脱炭素の政策を実現しようと考える自治体新電力構想が、今、各地で密かに進行している。

一種の再エネブームであるが、発電事業者が主役だったFIT制度のスタート時のメガソーラー建設や、2016年の新電力設立ラッシュとは全く違っている。今回の共通点は、需要家がブームを主導している点である。実はこれが一番強い。作りっぱなしや売りっぱなしでは、事業は成り立たない。

FIT制度という特殊条件や小売りの完全自由化という制度変更のサポートを受けた過去のケースより、再エネ電力が欲しいという需要家が存在することが決定的に重要なのである。この需要家に引っ張られる今回の再エネブームは、本当の底力を見せる可能性が高い。

エネルギーも「プッシュ型」

から「プル型」へ

これまでの日本のエネルギー政策は、あまりに提供側主導、いわゆるプッシュ型のものであった。特に、急拡大する電力需要に対応するために政府が政策を立て、地域独占の電力会社が巨大インフラを準備するというかつての流れは、その時代として決して間違いではなかったであろう。

しかし、時代は変わった。経済成長は緩やかになり、エネルギーは量だけでなく、いわば質が問われるように変化してきている。何から作られるか、CO2を排出するかしないか、地域との親和性など、いくつもの要素がチェックされるようになった。

また、新型コロナの影響で、これまでとは違った意味での安定供給、例えば地産地消が注目を浴びている。単純な大量生産大量消費から、個別のニーズに合わせたエネルギーの時代に入った感は否めず、エネルギーも需要家が決める、プル型に移ってきているといえる。そのシンボルが、再エネ電力である。

ところが、政府のエネルギー政策は、この変化に乗り切れていないのではないだろうか。

マガジン

マガジン セミナー・勉強会

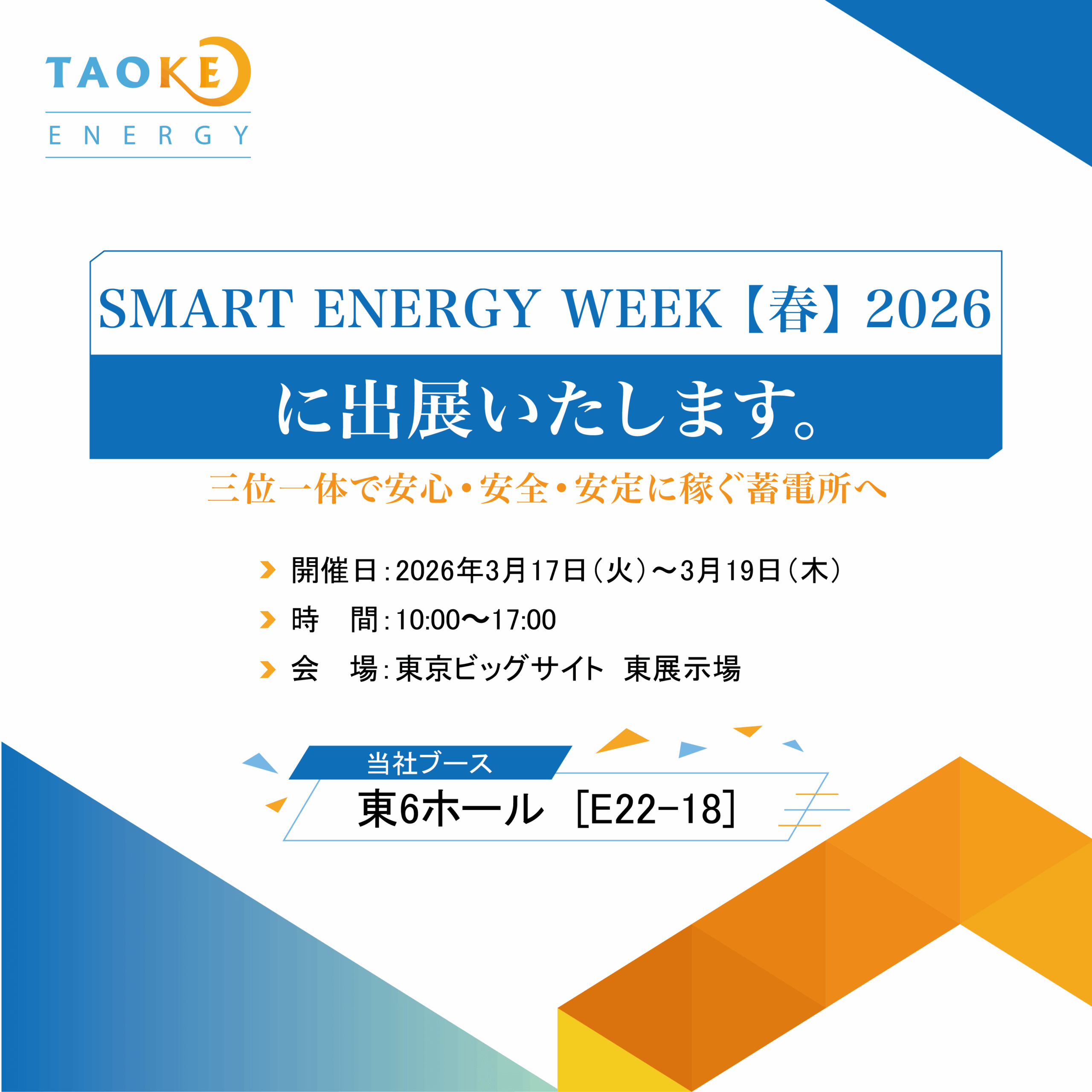

セミナー・勉強会 オンライン展示会

オンライン展示会